|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

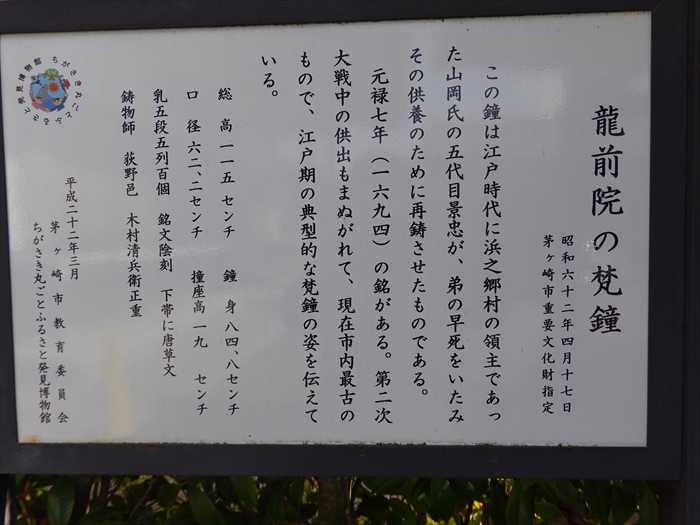

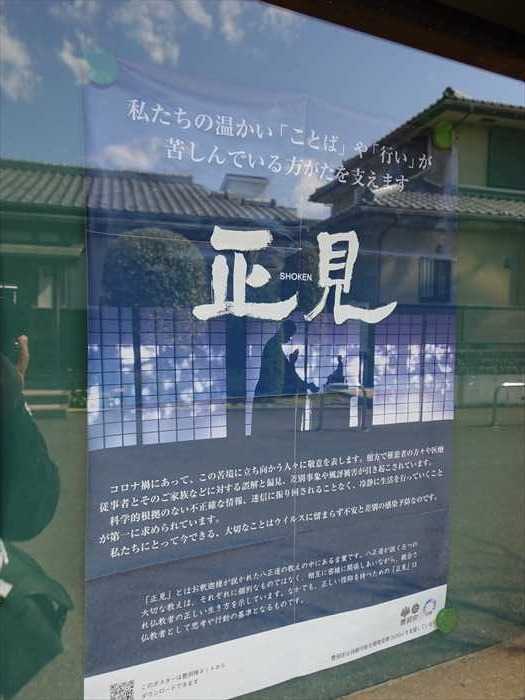

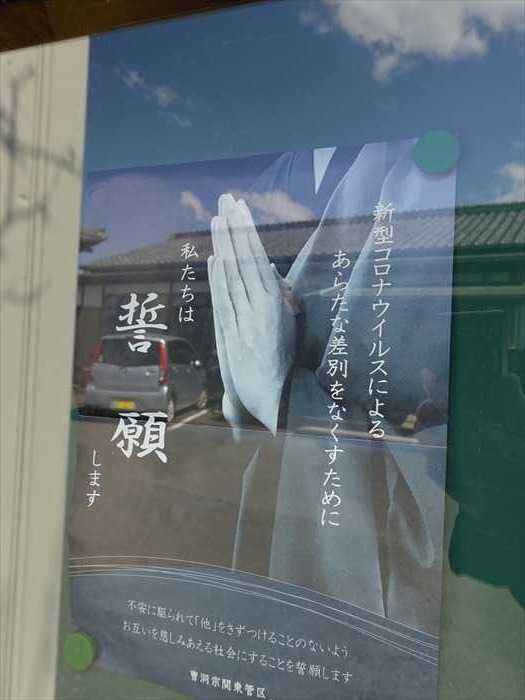

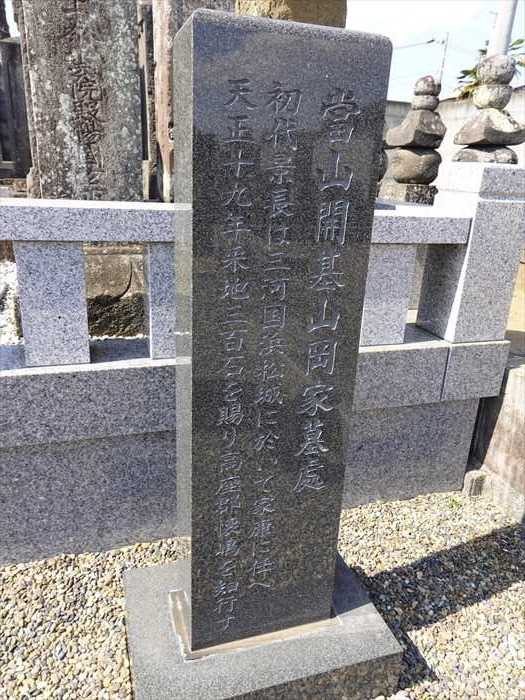

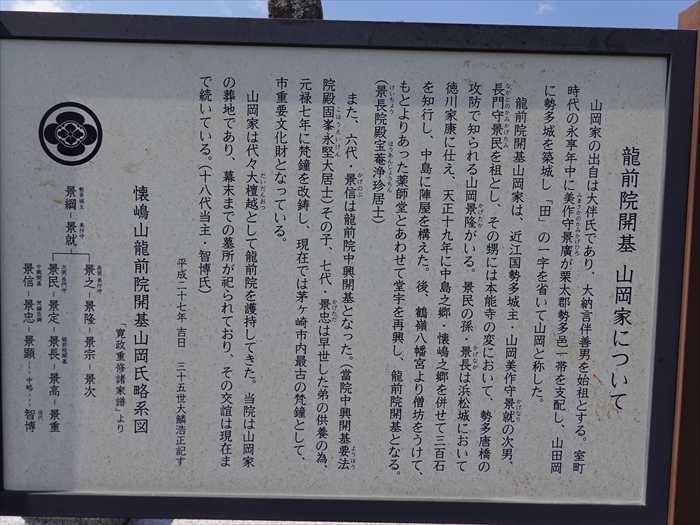

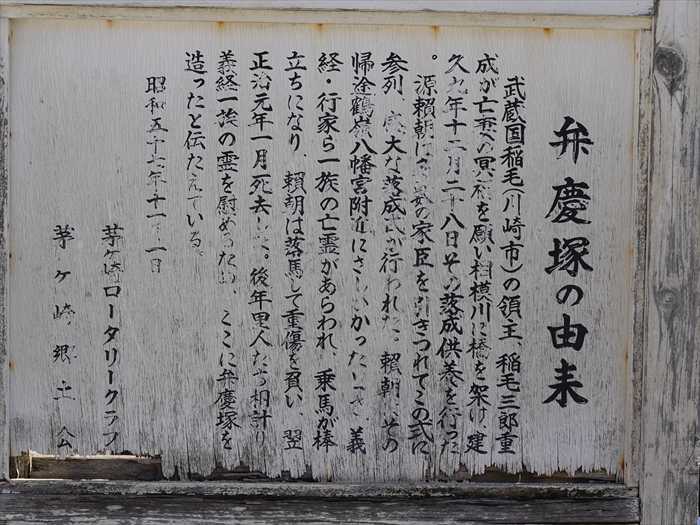

「鶴嶺八幡宮」を後にして、その北側にあった「龍前院(りゅうぜんいん)」を訪ねた。 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷425。  参道入口にあった「懐嶋山」石碑。 この先「私道に付き車両通り抜け厳禁」と。  「龍前院」石碑。  寺号標石「正録 護國禪寺 龍前院」。 古くは法相宗の寺であり、古義真言宗、鶴嶺八幡宮の僧坊から、曹洞宗寺院へとなった。 また、正録護国禅寺と号したと伝えられていると。  参道右手にあった「六地蔵」にはマスクはなし。  近づいて。  更に「本堂」に向かって私道を進む。  「曹洞宗 懐嶋山(かいとうざん)」碑。  近づいて。  右手に「庚申塔」群。  中央&右側の三体。 中央に青面金剛像。四または六臂(二臂や八臂のものもあるという)で、手に、輪宝、鉾、羂索、 蛇、弓矢、金剛杵、日月、劒などを持つ。邪鬼を踏むものも見受けられる。  左側。 中央の「見ざる言わざる聞かざる」の三猿像を彫った庚申塔は、茅ヶ崎市内にある 猿を彫り出した8基(明暦~寛文期)の中で最も古い年号・明暦3(1657)年をもつ (市指定重要文化財)。人の延命招福を願って造られた と。  「龍前院の庚申塔 整然として並ぶこれらの石造物の多くは江戸時代に造られたものであり、長くこの地域の 人々の心の支えになってきました。 このうち中央にある石塔は、三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)を彫った庚申塔としては 初期のもので、人の延命招福を願って造られました。市内で八基見つかっている同様な形の 庚申塔の中ではこの塔が最も古いもので、明暦三年(一六五七)の年号が刻まれています。 また基部には造立者十人の名が刻まれています。初期三猿像の庚申塔として貴重なものである ため、市の重要文化財に指定されました。」  寺務所の入口右には巨大な石灯籠があった。  「本堂」の手前の右手の「梵鐘」は、浜之郷村の領主だった山岡景忠が弟の早死をいたみ 鋳造させたもの と。 「元禄七年」(1694年)の銘があり、茅ヶ崎市内最古のもの。 老朽化のため「梵鐘」は角材で支えられ近寄れないようになっていた。  ネット越しの「梵鐘」。  「龍前院の梵鐘 昭和六十ニ年四月十七日 茅ヶ椅市重要文化財指定 この鐘は江戸時代に浜之郷村の領主であった山岡氏の五代目景忠が、弟の早死をいたみ その供養のために再鋳させたものである。 元禄七年(一六九四)の銘がある。第ニ次大戦中の供出もまぬがれて、現在市内最古のもので、 江戸期の典型的な梵鐘の姿を伝えている。 総高 一一五センチ 鐘身 八四、八センチ 口径 六ニ、ニセンチ 撞座高 一九センチ 乳五段五列百個 銘文陰刻 下帯に唐草文 鋳物師 荻野邑 木村清兵衛正重」  ここにも石仏がニ体。 「錫杖」と「宝珠」を持つ地蔵菩薩像であろうか。  「本堂」を正面から。 龍前院の開創は古く、約800年前・行基菩薩にまで遡ることができる。 行基作の薬師如来・十二神将像、三井寺より遷座された阿弥陀如来像を祀り、また、鶴嶺八幡宮の 宿坊の一つでもあり、多くの人びとの信仰を集めてきた。 今では、残念ながらそれらの仏像は明治の大火で失われましたが、市重要文化財である五輪塔、 庚申塚、市内最古の梵鐘をもつ、由緒ある曹洞宗寺院である。  扁額「懐嶋山」。  内陣をズームして。  「阿弥陀如来像」。  「本堂」の屋根を見る。  「龍」の文字の瓦。  曹洞宗の久我竜胆(永平寺派)の宗紋も。  二基の石碑。  「馬頭観世音」碑(左)。  「四国五拾七番伊豫國八幡寺写?・」と刻まれた石碑(右)。  「本堂」右奥の墓地を見る。  掲示板。  「正見 私たちの温かい「ことば」や「行い」が苦しんでいる方がたを支えます コロナ禍にあって、この苦境に立ち向かう人に敬意を表します。他方で羅漢者の方々や医療 従事者とそのご家族などに対する誤解と偏見、差別事象や風評被害が引き起こされています。 科学的根拠のない不正確な情報、迷信に振り回されることなく、冷静に生活を行っていくことが 第一に求められています。 私たちにとって今できる、大切なことはウィルスに留まらず不安と差別の感染予防 「正見」とはお釈迦様が説かれた八正道の教えの中にある言葉です。八王道が説く8つのなのです。 大切な教えは, それぞれに個別なものではなく、相互に密接に関係しあいながら、統合され 仏教者として思考や行動の基準となるものです。」仏教者の正しい生き方を示しています。なかでも、正しい信仰を持っための「正見」は  「新型コロナウイルスによるあらたな差別をなくすために 私たちは誓願します。 不安に駆られて「他」をきずつけることのないようお互いを慈しみあえる社会に することを請願します」  永代供養墓「龍光苑」。  小さな「大師堂」が「本堂」の裏側に建っていた。  これは「お大師(弘法大師)様」で、 相模国準四国八十八ヶ所霊場第57番 浜之郷 八幡宮社頭 伊予栄福寺写と伝えられる 石仏 であると。  ブロック塀の下には小さな五輪塔が見事な数で並んでいた。  墓地に並ぶ10基の五輪塔は、鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけて造られたものと 考えられている(市指定重要文化財) と。  「五輪塔」を正面から。  「龍前院の五輪塔十基 昭和六十二年四月十七日 五輸塔は供養塔の一つで、密教の影響によって起こったといわれ、下から地・水・火・風・空の 五輪から成っている。これは、宇宙はこの五つの要素からできているという仏教思想に 基づいている。 これら十基の塔は形態などからみると、全部が同時に造られたのではなく、鎌倉時代後期から 南北朝時代初期(十四世紀前半)にかけて順次造られたものと考えられる。 このような比較的大型の五輪塔が十基もまとまってある例は県内でも珍しく、大きさは市内では 最大のものであることから、中世にこの地域を治めた有力な武家の累代の供養塔と考えることが できる。」  「五輪塔と卒塔婆」。 五輪は、それぞれ古代インドの宇宙観にもとづき、人が死ねば、この世のすべてを構成すると 考えられている五大要素(地・水・火・風・空)に還元されるという意味で、これによって 死者を供養するという考えの象徴です。 後世になって、五輪塔を木の板で模したものが、卒塔婆(ソトバ)です。卒塔婆とは、遺骨を 埋葬するときや年忌法要などのときに、お墓の後ろにたてる細長い板のことです。 卒塔婆は、古代インドの梵語である「ストゥーパ(仏舎利塔)」の音を漢字に置き換えたもの。 卒塔婆を略して塔婆(トウバ)や板塔婆とも呼びます。 日本では卒塔婆というと、長さ1~2mほどの「板塔婆」を指します。先端を塔の形にし、 上の方には、仏教の宇宙観を表す五大要素、空・風・火・水・地をシンボル化した 宝珠・半円・三角・円・方を刻み込んでいます。  隣りにあったのが「龍前院開基 山岡家」の墓處。  「當山開基山岡家墓處 初代景長は三河国浜松城に於いて家康に仕え天正十九年来地三百石を賜り高座郡懐嶋を知行す。」  山岡家墓地には多くの墓石が並んでいた。 幕末までの山岡家一族の墓がおかれ、現在もその末裔とは交誼があるのだと。  「龍前院開基 山岡家について 山岡家の出自は大伴氏であり、大納言伴善男を始祖とする。室町時代の永享年中に美作守景廣が 栗太郡勢多邑一帯を支配し、山田岡に勢多城を築城し「田」の一字を省いて山岡と称した。 龍前院開基山岡家は、近江国勢多城主・山岡美作守景の次男、長門守景民を祖とし、その甥には 本能寺の変において、勢多唐橋の攻防で知られる山岡景隆がいる。景民の孫・景長は浜松城に おいて徳川家康に仕え、天正十九年に中島之郷・懐嶋之郷を併せて三百石を知行し、中島に 陣屋を構えた。後、鶴嶺八幡宮より僧坊をうけて、もとよりあった薬師堂とあわせて堂宇を 再興し、龍前院開基となる。(景長院殿宝菴浄珍居士) また、六代・景信は龍前院中興開基となった。(當院中興開基要法院殿固峯永堅大居士)その子、 七代・景忠は早世した弟の供養の為、元禄七年に梵鐘を改鋳し、現在では茅ヶ崎市内最古の梵鐘 として、市重要文化財となっている。 山岡家は代々大檀越として龍前院を護持してきた。当院は山岡家の葬地であり、慕末までの墓所が 祀られており、その交誼は現在まで続いている。(十八代当主・智博氏) 平成ニ十七年 吉日 三十五世大鱗浩正記す  懐嶋山龍前院開基山岡氏略系図 「寛政重修諸家譜」より  その隣りにあったのが「當寺開山歴住諸位」の墓。  「當寺開山歴住諸位大和尚寶塔」。 龍前院の歴代住職は次の通りであるとネットから。 開山楞 山周厳-暁堂元(玄)龍-松谷宗雪-聖庵泉祝-来久天撮-寛嶺周廓-愚渓如頑- 異中通同-福山智厳-柏峰伝茂-地天元泰-哲宗友賢-定谷恵龍-義雲大耕- 源本明- 宝州恵鏡-大悲恵聖-棹岸蘆舟-臥龍万橋-泰雲秀山-天仙安長-円山大規-金華倶胝- 大龍賢道-敞連賢弘-万応大潤-放牛困剴- 参要禅-愚渓天 禅-転回玲珠-大信活道- 活明良運-天雄寛龍-瑞巌喜芳-大鱗浩正(現住)  左手にあったのが歴代住職等の墓であろう。  「墓地」から「本堂」を見る。  そして「龍前院」を後にして、「鶴嶺八幡宮」の参道を戻る。 途中の桜の花を楽しむ。  ズームして。  車に戻り、「鶴嶺八幡宮」の一の鳥居に向かって走る。  参道脇に建つ石碑には、「弁慶塚」と刻まれていた。  「弁慶塚」は参道から東に入った駐車場の奥の北側の、入口には案内板もなくやや判りにくい 場所にあった。 所在地:神奈川県茅ヶ崎市浜之郷843-1  近づいて。  「弁慶塚」碑。  「弁慶塚の由来 武蔵国稲毛(川崎市)の領主、稲毛三郎重成が亡妻の冥福を願い相模川に橋を架け、 建久九年(1198)十二月二十八日その落成供養を行った。 源頼朝は多数の家臣を引きつれてこの式に参列、盛大な落成式が行われた。 頼朝はその帰途鶴嶺八幡宮附近にさしかかったとき、義経・行家ら一族の亡霊があらわれ、 乗馬が棒立ちになり、頼朝は落馬して重傷を負い、翌正治元年(1199)一月死去した。 後年里人たち相計り義経一族の霊を慰めるため、ここに弁慶塚を造ったと伝えている。」  上記の説明によれば、この「弁慶塚」は、義経一行の霊を慰めるために里人が立てたと いうことになのであろう。この理由は?。もしもここで頼朝が倒れて亡くなったとすれば、 「頼朝供養の碑」等を立てて、供養してもよいはず。それが何故義経一行・弁慶なのか。 何かよっぽど、怖ろしいことが、その日に起こったのであろうか。 そして、頼朝が落馬した真の場所は何処なのであろうか?JR辻堂駅南口近くにも 「頼朝公 落馬地」の案内板のみがあったが。 「弁慶塚」がここにある理由についてもっと知りたいのであるが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.20 05:46:51

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|