|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

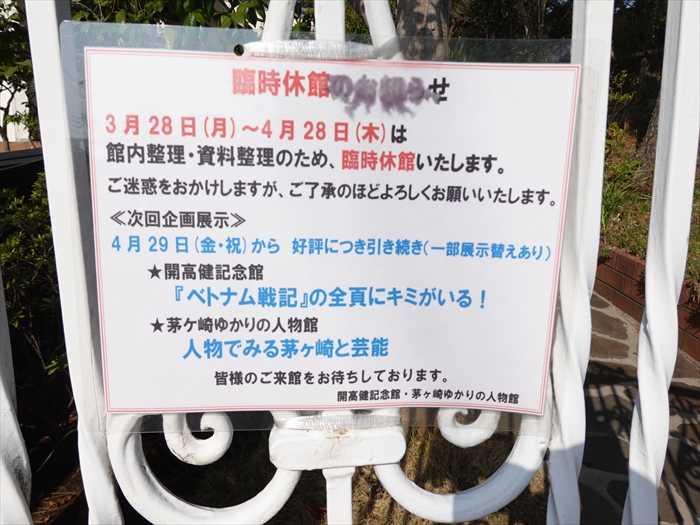

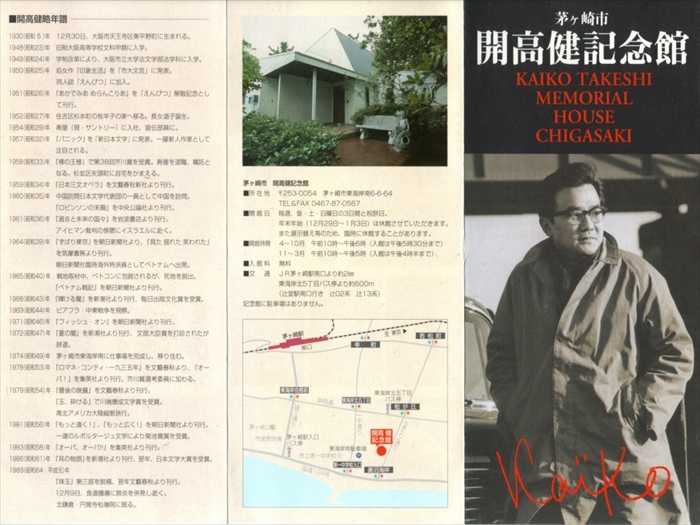

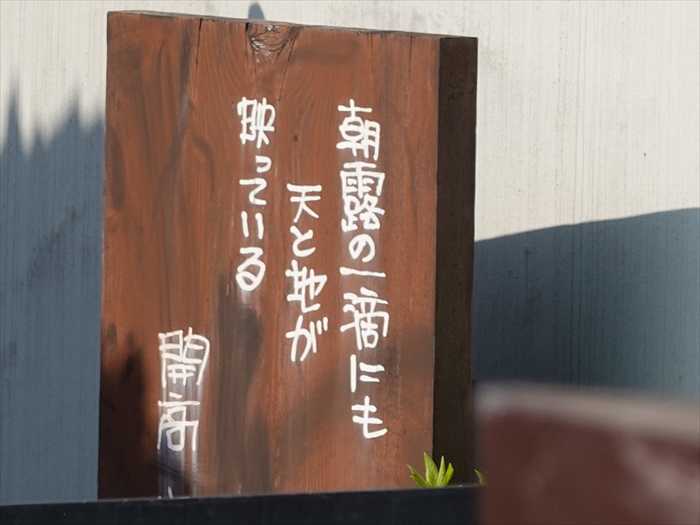

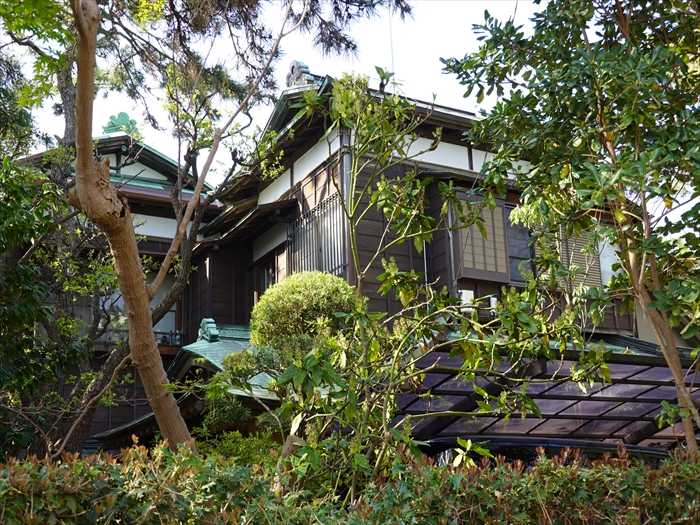

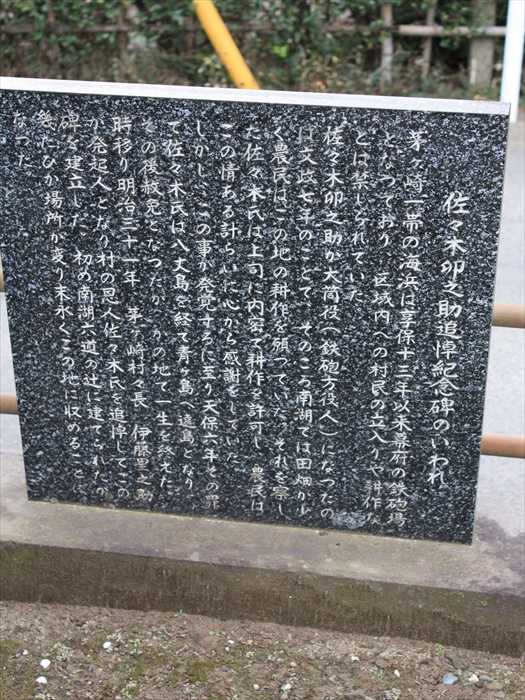

国道134号「小和田浜公園東側」交差点を渡り海岸に向かって進む。  海岸に出た場所が「浜須賀」と「汐見台」の境界近くで現在の「サザンビーチちがさき」の最も 東側の場所。 遠くに「江の島」の姿が確認できた。この先約500mで藤沢市の「辻堂海岸」。  「江の島」をズームして。  更に「江の島シーキャンドル」を。  そして「姥島(烏帽子岩)」。  ズームして。  そして「浜須賀」海岸を見る。  1953(昭和28)年の浜須賀の海岸の写真。 「太平洋戦争」後、「茅ヶ崎海岸」の旧「日本海軍」施設は、「連合国軍」(のち「米軍」)に 接収された。「烏帽子岩」を含む沖合一帯も含まれ、「チガサキ・ビーチ」と名付けられた。 特に「横須賀海軍砲術学校 辻堂演習場」跡地の約103万㎡(「東京ドーム」約22個分)の広大な 敷地では、上陸、砲撃、爆発物の処理などの訓練が行われた。下記写真は1953(昭和28)年に 撮影された、「米陸軍第1騎兵師団」の上陸演習風景。右奥にはうっすらと「江の島」が見える。 演習は、騒音などで住民に多大な影響を及ぼし、戦車の砲撃訓練では「烏帽子岩」に照準が 合わせられ、先端が吹き飛ばされた。 「チガサキ・ビーチ」は1959(昭和34)年に日本に返還された。演習場を迂回していた 「国道134号」(旧「湘南遊歩道」)は、翌1960(昭和35)年に海岸沿い部分が開通した。 現在、演習場の跡地は「神奈川県立辻堂海浜公園」をはじめ「UR(都市再生機構)」の「辻堂団地」 「湘南工科大学」「松下政経塾」などになっている。  「湘南海岸サイクリングロード ランニングコース」を「ヘッドランド(Tバー)」に 向かって進む。  「湘南海岸サイクリングロードコースマップ」。 【コースデータ】 ・距離:5.8km 鵠沼海浜公園の起点~茅ヶ崎サザンCまで ・距離表示の有無:時々出現 ・道幅/道の状態(アスファルト、砂など):アスファルト ※風の強い日は砂に覆われていることも・・・ ・高低差:15m ※ほぼ平坦 ・信号の有無:無 ・トイレの有無:有 ・給水箇所:スタートとゴール地点には自販機があるが、道中は無。辻堂海浜公園などに コースアウトすれば有り。 ・ランステなど着替え/シャワー施設の有無:スタート地点付近の鵠沼スケートパーク内、 ゴール地点の茅ヶ崎サザンビーチで有料シャワー有り ・ランナーの多さ:休日はランナー、自転車は多いが混雑は無 ・車の往来:無 ・夜の走りやすさ(明るい、暗い):暗い ・駅からのアクセス:鵠沼海岸駅徒歩15分 ・景色の良さ:良好  「津波避難情報」。現在地は海抜5.8mと。  「湘南海岸サイクリングロード」の車止め?の反射板が取り付けられている石も 「烏帽子岩」の形で。  「S-29 茅ヶ崎市浜須賀 柳島4.7km← →鵠沼海岸3.0km」 「S-29 」の意味は? S:SOUTHか?  竹造りの防砂垣をすり抜けて多くの砂がランニングロードにあったが、係の方に 隅に片付けられていた。  そして右側奥の防砂林の中に朱の鳥居があった。  朱の鳥居の扁額は「八大龍王」。  「八大龍王」碑。  裏側には「元治元(1864年)甲子卯月吉日 再建」とあった。  再び「烏帽子岩」を見る。 神奈川県茅ヶ崎市9 相模湾 と。  再び「サザンビーチちがさき」の「浜須賀海岸」&「江の島」を見る。  海岸で投釣りをする御夫婦の姿を。  「ヘッドランドビーチ」から「ヘッドランド(Tバー)」越しに「茅ヶ崎港」方向を見る。  「明治後期のヘッドランドビーチ」 「相模湾」では鎌倉時代から地引網漁が行われていた。明治後期、小和田村には10軒の網元が いたという。明治期から大正期にかけて、浜が忙しいときは漁に出て、漁がなければ畑を耕すと いう半漁半農だった。中海岸にある「カネサ網重政商店」は1887(明治20)年創業の老舗で、 「相模湾」で専業漁業地引網元として漁師を営むかたわら、加工業も行っている。  【https://smtrc.jp/town-archives/city/chigasaki/p07.html?id=a03】より 「ヘッドランド(Tバー)」をズームして。 茅ヶ崎「ヘッドランド(Tバー)」は砂浜と石積の堤防からなる釣り場。 ヘッドランドは砂浜の浸食を防ぐための人口の岬で、T字型になっているので「Tバー」とも 呼ばれている。 「現在の湘南の海は、マリンレジャーや海水浴客が多く、かつての地引網漁の風景から大きく 変わっている。1950年代、駐留する米兵が、日本にサーフィンを持ち込んだといわれる。 1960年代後半には、雑誌『平凡パンチ』にサーフィンの記事が掲載され話題を呼び、茅ヶ崎・ 辻堂近辺のショップも紹介されるようになった。また、1970年代後半には雑誌『POPEYE』など でも湘南エリアのサーファーやサーフショップが特集され、特に湘南がサーフィンの地として 脚光を浴びることになった。湘南の海岸は東京からアクセスしやすいこともあり、多くの サーファーたちが訪れるようになっている。」 手前には波を待つサーファーの姿が。  烏帽子岩を最大ズームで。  釣り人の姿が左側に。  そして海岸を離れて国道134号「菱沼海岸」交差点に出る。  交差点の向かいの前方に高級マンション「パシフィックガーデン茅ヶ崎」の建物が。 4380万円(3LDK)と。LDKは約19帖、全居室6帖以上の広さの南向き3LDK住戸。 南北の両面バルコニーにつき通風良好。リゾート感あふれる白壁のマンションであると。  「茅ヶ崎菱沼海岸 N-31」。  「菱沼海岸」交差点を渡り、高級マンション「パシフィックガーデン茅ヶ崎」を左に見ながら 進む。  実はこの「パシフィックガーデン茅ヶ崎」の建つ場所には、昔は「パシフィックホテル茅ヶ崎」が あったのだ。 1965年(昭和40年)湘南海岸・国道134号線沿いに、俳優の上原謙、加山雄三、小桜葉子 (本名:岩倉具子)の弟岩倉具憲らが共同オーナーとなって建設・開業されたホテルである。  当時の「パシフィックホテル茅ヶ崎」。 残念ながら、1970年運営会社株式会社パシフィックジャパンが倒産。ホテルは売却され、 その後、休業・再開を繰り返すも1988年完全に廃業となった。廃墟と化した建物も 1998年に取り壊され、1999年跡地にはリゾートマンション「パシフィックガーデン茅ヶ崎」 が建設されたのであった。 国道134号線 湘南海岸に異様とも見える、ひときわ高くそびえたっていた姿が懐かしい のであるが。  【https://ameblo.jp/sayojikan/entry-12177868827.html】より そして茅ヶ崎市東海岸南6丁目6の住宅街を北に進む。  道路沿いの左手に「茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館」案内板があった。  「茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館」案内がその先にもあった。  左に折れ「茅ヶ崎市開高健記念館」に向かって進む。  正面に門柱と両開きの白い門扉が。  「茅ヶ崎市 開高健記念館」。 この時まで「かいこうたけし」ではなく「かいこうけん」と思っていたのであった。 (1930-1989)大阪市生れ。大阪市立大卒。1958(昭和33)年、「裸の王様」で芥川賞を 受賞して以来、「日本三文オペラ」「流亡記」など、次々に話題作を発表。1960年代になって からは、しばしばヴェトナムの戦場に赴く。その経験は「輝ける闇」「夏の闇」などに色濃く影を 落としている。1978年、「玉、砕ける」で川端康成賞、1981年、一連のルポルタージュ文学に より菊池寛賞、1986年、自伝的長編「耳の物語」で日本文学大賞を受けるなど、受賞多数。 『開高健全集』全22巻(新潮社刊)。  「臨時休館」と。  表札には「開高健 牧羊子」と。 牧羊子は大阪府生まれ。奈良女子師範学校物理化学科(現、奈良女子大学)卒業。教師を経て 戦後、壽屋(現・サントリー)に勤務。同人誌「えんぴつ」で7歳年下の開高健と知り合い、 1951年に結婚。開高の壽屋入社と入れ違いに退社し創作活動に入る。娘はエッセイストの 開高道子。詩のほか料理に関するエッセイが多かった。 2000年1月19日、夫、娘に先立たれて一人住まいをしていた茅ケ崎の自宅で持病の悪化のために ひとり倒れて亡くなっているのが発見された。検死の結果、病死で死後数日と見られた。 墓所は鎌倉・円覚寺塔中、松嶺院にある と。  茅ケ崎市開高健記念館リーフレット(表面)。 ■開高健略年譜 1930 (昭和5)年 12月30日、大阪市天王寺区東平野町に生まれる。 1948 (昭和23)年 旧制大阪高等学校文科甲類に入学。 1949 (昭和24)年 学制改革により、大阪市立大学法文学部法学科に人学。 1950 (昭和25)年 処女作「印象生活」を「市大文芸」に発表。 同人誌「えんびつ」に加入。 1951 (昭和26)年 「あかでみあ めらんこりあ」を「えんびつ」解散記念とし て刊行。 1952 (昭和27)年 住吉区杉本町の牧羊子の家へ移る。長女道子生。 1954 (昭和29)年 寿屋(現・サントリー)に入社、宣伝部員に。 1957 (昭和32)年 「バニック」を「新日本文学」に発表。一躍新人作家として 注目される。 1958 (昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞。寿屋を退職。嘱託となる。 杉区矢頭町に自宅をかまえる。 1959(昭和34)年 「日本三文オペラ」を文藝春秋新社より刊行。 1960(昭和35)年 中国訪問日本文学代表団の一員として中国を訪問。 「ロビンソンの末裔」を中央公論社より刊行。 1961 (昭和36)年 「過去と末来の国々」を岩波書店より刊行。 アイヒマン裁判の傍聴にイスラエルに赴く。 1964(昭和39)年 「ずばり東京」を朝日新聞社より、「見た揺れた笑われた」 を筑摩書房より刊行。 朝日新聞社臨時海外特派員としてベトナムへ出発。 1965 (昭和40)年 戦地取材中、ベトコンに包囲されるが、死地を脱出。 「ベトナム戦記」を朝日新聞社より刊行。 1968 (昭和43)年 「輝ける闇」を新潮社より刊行、毎日出版文化賞を受賞。 1969 (昭和44)年 ビアフラ・中東戦争を視察。 1971 (昭和46)年 「フィッシュ・オン」を朝日新聞社より刊行。 1972 (昭和47)年 「夏の闇」を新潮社より刊行、文部大臣賞を打診されたが辞退。 1974 (昭和49)年 茅ヶ崎市東海岸南に仕事場を完成し、移り住む。 1978 (昭和53)年 「ロマネ・コンティ・一九三五年」を文藝舂秋より、「オーパ!」を 集英社より刊行。芥川賞選考委員に加わる。 1979 (昭和54)年 「最後の晩餐」を文春秋より刊行。 「玉、砕ける」で川端康成文学賞を受賞。 南北アメリカ大陸縦断旅行。 1981 (昭和56)年 「もっと遠く!」、「もっと広く」を朝日新聞社より刊行。 ー連のルポルタージュ文学により菊池寛賞を受賞。 1983 (晒和58)年 「オーバ、オーバ!!」を集英社より刊行。 1986 (昭和61)年 「耳の物語」を新潮社より刊行、翌年、日本文学大賞を受賞。 1989 (昭和64・平成元)年 「珠玉」第三部を脱稿、翌年文藝春秋より刊行。 12月9日、食道潰瘍に肺炎を併発し逝く。 北鎌倉・円覚寺松嶺院に眠る。」  茅ケ崎市開高健記念館リーフレット(裏面)。 「ふつう私は小説家として暮している。ここ五年ほどは湘南海岸の茅ヶ崎市である。 海岸から三百メートルか四百メートルほどのところでひっそりと起居している。月曜日と 木曜日の夕方になると二キロ離れたところにある水泳教室へ行くために外出するが、それ以外は ほとんど家にたれこめたきりである。」(「国境の南」から) 作家開高健は1974 (昭和49 )年に茅ヶ崎市東海岸南のこの地に移り住み、亡くなるまでここを 拠点に活動を展開されました。その業績や人となりにふれていただくことを目的に邸宅を 開高健記念館として開設。書斎は往時のままに、展示コーナーでは、期間をさだめてテーマを 設定し、原稿や愛用の品々を展示してまいります。これらを通じて、たぐい稀なその足跡を多くの 方々にたどっていただけるなら幸いです。」  隣にあったのが 「茅ヶ崎 ゆかりの人物館」案内板。 「ラチエン通り沿いの、海を望む小さな丘に、「ひと」と「まち」をつなぐ新しい文化交流の 拠点として、平成27年2月に誕生した「茅ヶ崎ゆかりの人物館」。茅ヶ崎の新しいまちづくりに 貢献するために、ひとを結び、賑わいを創る次世代型のミュージアムとして市民と共に成長して いきます。」と。  丘の上に在る「茅ヶ崎 ゆかりの人物館」。  「茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館」入館案内。  「茅ヶ崎ゆかりの人物館」をネットから。  【https://www.shonan-navi.net/shop/shop.shtml?s=4790】より 再び「茅ヶ崎市開高健記念館」👈リンク を見る。  庭先には「朝露の一滴にも天と地が映っている 開高健」と。 「この石のことを思い出すたびに月下に輝く白い宮殿と巨大な鐘の沈んだ深い淵という 光景を思い出す。(略)エンドウ豆ほどの石から宮殿を喚起するのは誇大妄想に近い けれど、最初の一瞥の魔力にとらえられているのだし、朝露の一滴にも天と地が映って いるのだという託宣からすれば荒唐とは感じられない。 (「珠玉」文藝春秋刊 147頁)  スマホの案内に従い次の目的地の「恵泉キリスト教会湘南グレースチャペル」に向かって 茅ヶ崎市東海岸6丁目の住宅街を進む。  民家の庭の桜を楽しむ。  そして「恵泉キリスト教会湘南グレースチャペル」に到着。 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南6丁目1−20。  「キリスト教は初めてという方には、キリスト教の団体はとても分かりにくいと思います。 日本で良く知られているのは、カトリック、プロテスタント、正教会(ギリシャ正教・ ロシア正教など)の3つだと思います。 私たちはプロテスタントの教会です。プロテスタントにはたくさんの団体があり、その中で 「保守バプテスト同盟」という団体に所属しています。所属教会は東北地方に多く、 約60教会が加盟しています。 さらに、湘南グレースチャペルは、「恵泉キリスト教会」という教会の1つのチャペルです。

恵泉キリスト教会はもともと1つの教会でしたが、教会員の転勤や被災地支援などがきっかけで 新しい教会を作り、現在は11のチャペルがあります。 山形県米沢市にある恵泉キリスト教会米沢チャペルに通っていた教会員が転勤で茅ケ崎市に戻る ことになり、自宅で教会を始めることにしました。牧師がいない教会でしたので、恵泉キリスト 教会の他のチャペルの牧師が毎週応援に来てくださっていました。 最初は自宅のリビングで集会をしていましたが、手狭になり、現在の会堂を増築しました。 その後、家と教会を切り離したため、現在の民家のような会堂が残っています。 2010年に牧師を迎えて現在に至ります。」とHPより。  茅ヶ崎市東海岸南5丁目2にあった樹々に囲まれた巨大な屋敷の山門が左手に。  住居を樹々の隙間から見上げる。  そして前方に「鉄砲道」が見えて来た。  「鉄砲道」との合流地点の角にあったのが「佐々木氏追悼記念碑(佐々木卯之助)」。 写真は「東海岸北五丁目交差点」で、ここまで歩いて来た右の道が旧「鉄砲道」、 左が現在の「鉄砲道」。 この分岐点に「佐々木氏追悼記念碑」(写真中央付近)が建てられていた。  佐々木伝左衛門の子として生まれた卯之助は、1824(文政7年)、29歳の時に江戸幕府の 相州炮術調練所の責任者として、幕府大筒役となった。当時茅ヶ崎の海岸は幕府による天領と されていて、鉄炮方役人の銃術鍛錬の場として茅ヶ崎柳島村から藤沢の片瀬までの広域に 調練場が設置されていた。赴任中に、いわゆる佐々木卯之助事件が発生する。 時は天保(1833~1839)。大筒役を命ぜられた卯之助であったが、世は大飢饉に見舞われ、 民は食料に困窮し、餓死者が発生。天保の大飢饉に発展した。 この茅ヶ崎の民の惨状を目の当たりにし、卯之助は相州炮術調練場の敷地(茅ヶ崎市南湖の周辺) の一部を開放、耕作することを事実上黙認。卯之助の計らいは、茅ヶ崎の民から大変感謝された。 しかし、のちの検地により、この耕作が発覚し卯之助は長男の菊次郎と共に、伊豆の離島青ヶ島へ 遠島の判決を受けた。 1868(明治元年)に赦免となるが、明治9年、82歳で青ヶ島で死去する。 死後、初代茅ヶ崎村長の発起人により、感謝を表し茅ヶ崎市東海岸五丁目に追悼の碑を建立。 また、半農半漁だった茅ヶ崎市南湖の人たちは、鉄砲場内の耕作の恩恵に感謝し、南湖地区中町 八雲神社境内に記念碑を建てた。 墓標は当初青ヶ島にあったが、のちに海前寺(茅ヶ崎市本村四丁目)に移されている。 茅ヶ崎には鉄砲道と呼ばれる通りがあり、この相州炮術調練場まで、伊豆の韮山反射炉で作られた 鉄砲が運ばれる道であったという説がある。  「佐々木氏追悼記念碑」 茅ヶ崎の農民は、卯之助への感謝を忘れることはなく、1898(明治31)年、初代茅ヶ崎村長が 発起人となり「佐々木氏追悼記念碑」を建立した。  「佐々木卯之助追悼記念碑のいわれ 茅ヶ崎一帯の海浜は享保十三年以来幕府の鉄砲場となっており、区域内への村民の立入りや 耕作などは禁じられていた。 佐々木卯之助が大筒役(鉄砲方役人)になったのは文政七年のことで、そのころ南湖では田畑が 少なく農民はこの地の耕作を願っていた。 それを察した佐々木氏は上司に内密で耕作を許可し、農民はこの情けある計らいに心から 感謝していた。 しかし、この事が発覚するに至り天保六年その罪で佐々木氏は八丈島を経て青ヶ島へ 遠島となりその後赦免となったが、かの地で一生を終えた。 時移り明治三十一年、茅ヶ崎村村長、伊藤里之助が発起人となり村の恩人・佐々木氏を追悼して この碑を建立した。 初め南湖六道の辻に建てられたが逝たびか場所が変わり末永くこの地に収めることになった」  裏面には 「昭和五十六年五月五日 佐々木卯之助記念碑移設委員会 東海岸自治体」と。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|