|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

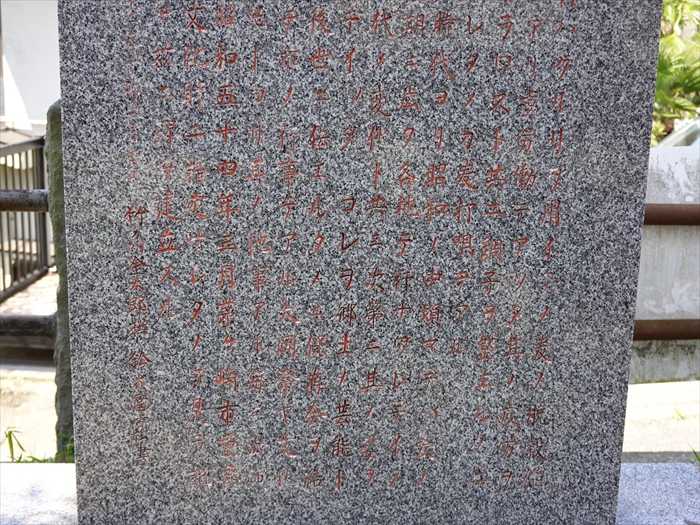

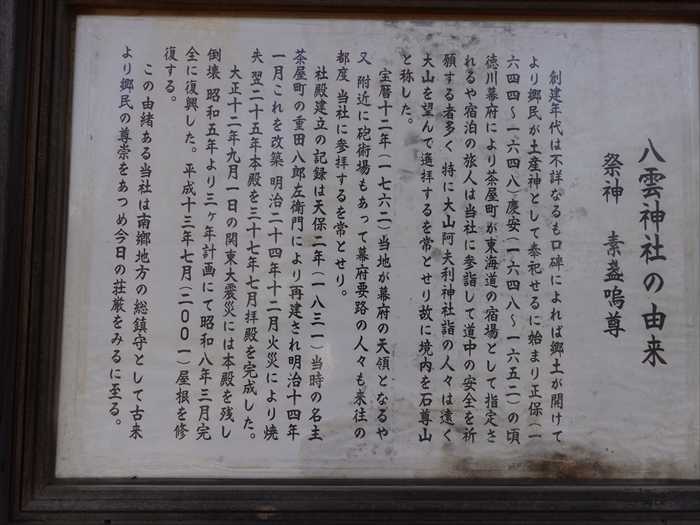

次に訪ねたのが「八雲神社」。 〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖4丁目4−29。  狛犬(右)。  角度を変えて。  足下に、見上げる子供?の狛犬の姿が。  狛犬(左)。  石鳥居を潜った先正面に「拝殿」。  左手に「神楽殿」。  「松苗植樹記念之碑」 大戦末期、連合軍の本土上陸に備えた陣地構築の用材として、八雲神社の松が伐採されて しまった。戦後、復元のために地域の協力によって植樹を行ったことを記念して、 昭和54年3月に建立された。 碑碑高126㎝、幅63㎝、厚さ11㎝、台石25㎝。 碑正面: 「松苗植樹記念之碑(篆書) 時ハ昭和十九年大東亜戦争モ決戦 ノ時ヲ迎ヘテ敵ノ本土上陸ヲ阻止 スルタメ日本軍ハ湘南ノ 海岸線ニ 陣地ヲ作ル用材トシテ八雲神社ノ 松モ古木数本ヲ残シテ伐採サレ終 戦後ハ神社 トシテノ荘厳サヲ失イ 見ルニ忍ビズ中町同志会員ガ発起 シ区民多数ノ協力ヲ得テ昭和二十五年 四月二十九日会員ノ奉仕ニヨ リ目的ヲ達成セリ」 裏面: 「発起人(中町同志会員) 尾高長吉 青木武重 青木義治 池田重太郎 飯島元義 飯田梅吉 岡崎正則 鈴木仙太郎 鈴木長五郎 鈴木冨士松 鈴木孫丈 竹ノ内金太郎 永島大次 林梅吉 三橋卯之助 三橋武重 山本菊司 米山芳男 昭和五十四年三月吉日建之 松涛書」  幕末の嘉永4年(1851年)銘のあった「双体神祇道祖神」。  「〆金神・風神」  この石碑は?  「南湖麦打唄記念碑」と。  下部には朱書きの文字が。  「拝殿」を斜めに。  境内の南側に建つ「戦没者慰霊碑」。 中町区の戦没者58柱(日清戦争1柱、日露戦争1柱、大東亜戦争56柱)を合祀する慰霊碑。 昭和37年3月15日に同地区民らによって建立された。 裏面に建立由来及び戦没者氏名、享年、戦没年月日が刻されている。 碑碑高259㎝、幅106㎝、厚さ19㎝、台石48㎝、基壇70㎝。  「戦没者慰霊碑」に近づいて。 碑正面: 「戦歿者慰霊碑 八十□ 重郎書」 碑裏面: 「日清・日露及大東亜戦争に應召され幾多の困苦の末不幸戦歿された方ゝに対し其の靈を永久に お慰めし平和な国を建設することを誓って中町区民の総意によりこの碑を建立しました 昭和三十七年三月十五日 中町区 ・・・日清日露戦争、大東亜戦争での戦没者の名前、年齢、歿日が数多く刻まれていた・・・ 松濤鈴木冨士松 謹書 四ツ角 富田石材店刻」  「石鳥居」と桜を振り返る。  「神輿殿」。  ネットより「八雲神社」の神輿を。  【http://www.scn-net.ne.jp/~mickun-7/konjyaku/yakumo/yakumonomikosi.htm】より 正面に「拝殿」。  石灯籠(右)。 台座がユニーク、地震等で倒れないのであろうか、心配。  石灯籠(左)。  右手に「手水舎」そして両脇に「奉納碑」。  右側の「奉納碑」2基。  左側の「奉納碑」2基。  「拝殿」を再び。 「南湖中町八雲神社とも呼ばれていると。現在は市内中島の日枝神社の兼務神社である。 創建年代は不詳。口碑によれば、郷土が拓けてより、郷民が産土神として奉祀したものだという。 御祭神は素盞嗚尊。 江戸時代前期の正保・慶安年間(1644年-1652年)の頃、徳川幕府により茶屋町が東海道の 宿場として指定されると、宿泊の旅人は当社に参詣して道中の安全を祈願したという。 また、大山阿夫利神社詣の人々は、当社で遠く大山を望んで遙拝することが多かったために、 当社境内を石尊山と称したという。 江戸時代中期の宝暦12年(1762年)、当地が幕府の天領となり、また附近に砲術場もあって、 幕府要人も来往の度に当社に参拝したという。 江戸時代後期の天保2年(1831年)、当時の名主である茶屋町の重田八郎左衛門により社殿が 再建された。 明治に入り、社殿は改築されたが、明治24年(1891年)12月、火災により焼失。翌明治25年 (1892年)には本殿を、明治37年(1904年)7月には拝殿が再建された。 大正12年(1923年)9月の関東大震災では、本殿を残して倒壊。昭和5年(1930年)から3ヶ年 計画により、昭和8年(1933年)3月、完全に復興した。 昭和19年(1944年)、太平洋戦争の際、米軍の本土上陸を阻止するため、湘南海岸線に築く陣地の 用材として、当社の古木が使用された。 境内の古木は数本を残して伐採されたという。現在は、松苗植樹記念の碑がある。また、平成13年 (2001年)7月、屋根が修復された。」とのネット情報。  「注連縄」の後ろにあった「扁額」には「八雲社」と。  唐破風下・唐破風懸魚の彫刻。  水引虹梁の上の中備(なかぞえ)の見事な彫刻。 「素戔嗚尊(すさのおのみこと)のオロチ退治」の場面と。 「素戔嗚尊」の後ろにいるのは「奇し稲田(くしいなだ)姫」。 オロチに呑まれるところを「素戔嗚尊」に助けられたと。  木鼻(右)。  木鼻(左)。  拝殿の扉にも見事な鳥の彫刻が。 精緻なキジ?の彫刻なのであろうか?  右側。  左側。  拝殿の扁額「八雲大神」。  脇障子(右)。  脇障子(左)。旗竿が邪魔!!  海老虹梁(右)の龍の彫刻。  海老虹梁(左)。  「八雲神社の由来 祭神 素戔嗚尊(すさのおのみこと) 創建年代は不詳なるも、口碑によれば郷土が開けてより、郷民が土産神として奉祀せるに始まり 正保(1644~1648) 慶安(1648~1652)の頃、徳川幕府により茶屋町が東海道の宿場として指定 されるや宿泊の旅人は当社に参詣して道中の安全を祈願する者多く、特に大山阿夫利神社詣の 人々は、遠く大山を望んで遙拝するを常とせり故に境内を石尊山と称した。 宝暦十二年(1762)、当地が幕府の天領となるや、又、附近に砲術場もあって幕府要路の人々も 来往の都度当社に参拝するを常とせり。 社殿建立の記録は天保二年(1831)、当時の名主茶屋町の重田八郎左衛門により再建され明治 十四年一月これを改築、明治二十四年十二月火災により焼失。翌二十五年本殿を、三十七年 七月拝殿を完成した。 大正十二年九月一日の関東大震災には本殿を残し倒壊。昭和五年より三ヶ年計画にて、昭和八年 三月完全に復興した。平成十三年(2001)七月、屋根を修復する。 この由緒ある当社は、南郷地方の総鎮守として古来より郷民の尊崇をあつめ、今日の荘厳をみるに 至る」  屋根をズームして。  「本殿」を右側に廻り込んで。  南湖の最も歴史のある神社で、南湖全体の氏神だったが、明治に入り、地域が大きくなると、 南湖は茶屋町・鳥井戸・上町・中町・下町の5つの町内に分かれた。 当社はそのうち、「なか」と呼ばれる中町の氏神になっている。 他の地区にも現在はそれぞれの氏神が祀られている。 ・茶屋町…茶屋町大神宮 ・鳥井戸…御霊神社 ・上町……金刀比羅神社 ・中町……当社 ・下町……住吉神社」とのネット情報。  本殿を左側から。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|