|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

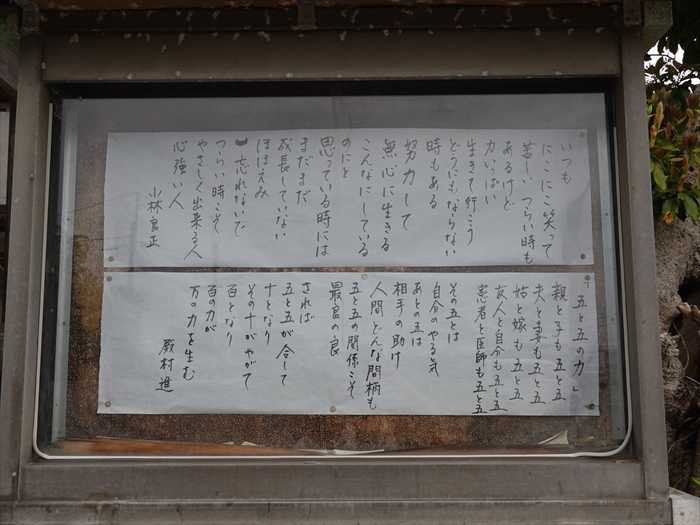

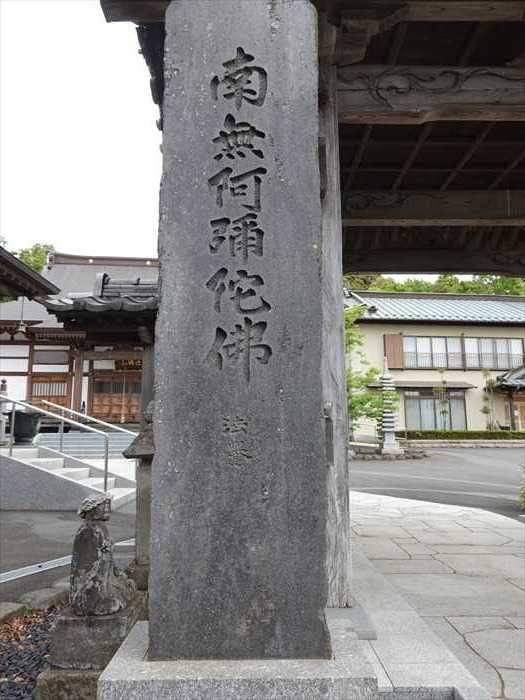

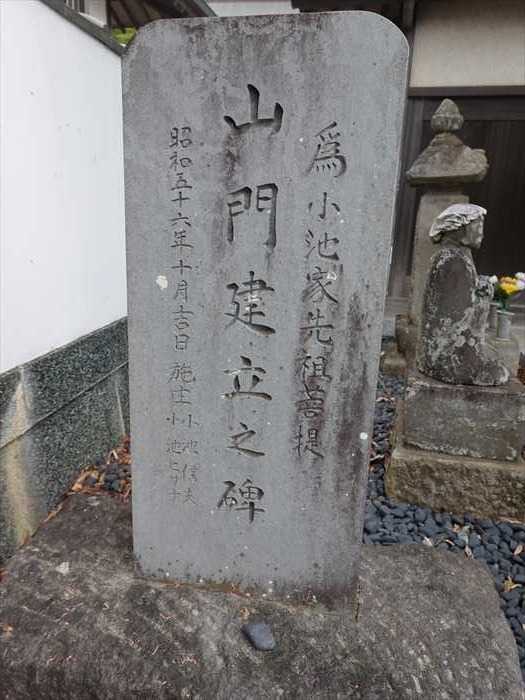

そして「西光寺」の山門前に到着した。 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根3222。  「山門」は昭和56年10月建立。  寺号標石「浄土宗 西光寺」。  掲示板には 「いつもにこにこ笑って 苦しいつらい時もあるけど 力いっぱい生きて行こう どうにもならない時もある 努力して無心に生きる こんなにしているのにと思っている時には まだまだ成長していない ほほえみ忘れないで つらい時こそやさしく出来る人 心強い人 小林良正」 「「五と五の力」 親と子も五と五 夫と妻も五と五 嫁と姑も五と五 友人と自分も五と五 患者と医師も五と五 その五とは 自分のやる気 あとの五は 相手の助け 人間どんな間柄も 五と五の関係こそ最良の良 されば 五と五が合して十となり その十がやがて百となり 百の力が万の力を生む 殿村 進」  「南無阿弥陀佛」碑。  山門左側に立つ「山門建立之碑」 「為 小池家先祖菩提 昭和五十六年十月吉日 施主・・」。  「山門」には院号『乗蓮院(じょうれんいん)』の扁額が掲っていた。  ズームして。  石仏。  「庚申塔 元文5年(1740)12月 唐破風笠付角柱 月日(手持)・青面金剛像(剣/羂索・六臂)・三猿 右側面「奉納庚申供羪(養)」 左側面「元文五庚申天十二月吉日 中赤羽根村 講中」」  「涅槃堂」。  平成25年5月建立。骨壺ごと納める個々のロッカー式永代供養納骨堂。 涅槃像が祀られている為、涅槃堂と言うのだと。 涅槃像のお姿が確認できた。

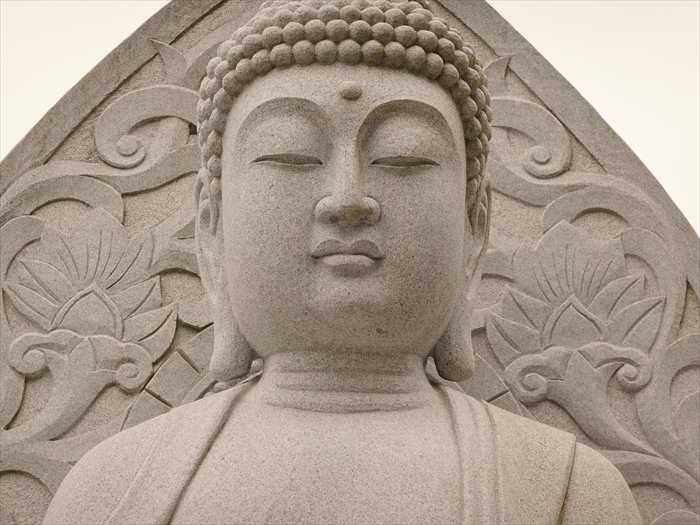

「鐘楼堂」。 昭和46年6月建立。除夜の鐘を自由に撞けるのだと。  「鐘楼」。 鐘の銘は次のとおり。 赤羽根/西光寺 奉寄進半鐘 相州高座郡赤羽根村/迎接山西光寺十三世/浄蓮社欣誉單信上人 為菩提江戸同行寄進 元禄二己巳年二月日 武州江戸住御鑄物師/田中丹波藤原/重行作 茅ヶ崎では最も古い「元禄2年」(1689)の年銘を持つところから重要文化財に指定されている。 また、銘に「江戸の同行の菩提のために寄進」とあり、作った鋳物師も江戸の人物であるところ から、この鐘の造立に、大山道を使っていた江戸の講中が関係していると考えられるとのこと。 太平洋戦争中に供出させられたが、西光寺と書いてあったために寺に戻ることができたのだと。  墓石の裏にも古い石仏が。  ズームして。  「鐘楼堂」の前から「本堂」を見る。  寺務所・客殿であろうか。  「十三重石塔」。  「本堂」前の樹の下には石碑が。 「除厄招福 十一面観世音 子育水子地蔵尊 法譽」と。  その下には小さな石像が。  開山の念蓮社専譽唯称大和尚(ねんれんじゃせんよゆいしょうだいかしょう)のお姿であろうか。 それとも歴代の住職の方の像か。  「本堂」は平成25年3月落慶。木造銅葺平屋建で、堂内には阿弥陀三尊が祀られ、裏堂には 位牌壇があった。  山号「迎接山」の扁額が掲っていた。  内陣。  ズームして。  更に、しかし・・・。  「六地蔵」。  墓地内を歩く。 「南無阿弥陀佛」碑。  宝篋印塔。  歴史を感じさせる墓石群。  ここにも「庚申塔」が。 寛文5年(1665)2月3日 板碑型 梵字28字・三猿(龍前院型) 正面右側「干時寛文五年」 〃左側「乙巳二月五日」 〃中央「施主 敬白」 〃下側 7人の名  これも「庚申塔」 元禄3年(1690)3月29日 駒型 光明真言23梵字・三猿 正面右側「元禄三庚午天」 〃左側「三月廿九日」 〃下側「施主 法印頼宥」 4人の名 「敬白」  これも「庚申塔」 宝永7年(1710)11月 舟形光背型 梵字ウーン・月日・「奉勧請青面金剛尊」・三猿 正面右側「宝永七庚寅年」 〃左側「十一月吉日」 〃下側 10人の名  これも「南無阿弥陀佛」碑。  「永代供養合祀墓」 平成29年9月建立。阿弥陀如来座像の下へお骨を布袋に入れ埋葬する永代供養合祀墓。  阿弥陀如来座像。  お顔をズームして。  横から。  浄土宗 宗紋 「月影杏葉 (つきかげぎょうよう)」。  そして「本堂」の裏の高台には、この後に訪ねた「伊勢宮神社」が確認できた。  山の斜面に大きな墓地が拡がっていた。  再び「本堂」と「涅槃堂」を見る。  「山門」と「涅槃堂」。  再び「本堂」を斜めから。  そして墓地の脇の坂道を上り「伊勢宮神社」に向かって進む。 「西光寺」の「本堂」を見下ろす。  右手に、古い五輪塔群。  高台に「伊勢宮神社」の石段が現れた。 神奈川県茅ケ崎市赤羽根(3297)付近。  茅ヶ崎のお伊勢さんと呼ばれていると。 千木や鰹木などの構造からは伊勢のお伊勢さんが祀られているようであった。  「伊勢宮神社」の下の奥にあったのが「法然上人二十五霊場」。 昭和62年7月建立。 当寺開創680年を記念して、「西光寺」裏山に円光大師法然上人の二十五霊場が造成された と。  「元祖 円光大師 法然上人二十五霊場」碑。 「法然上人二十五霊場」👈リンク は、浄土宗の開祖である法然ゆかりの寺院を巡る 霊場巡拝である。 札番付き寺院が25箇所のほかに、番外である「縁故本山」と「特別霊場」が1箇所ずつあり、 計27箇所となるとのこと。  「法然上人像」。  近寄って。  帰路は山の斜面の墓地内の参拝路を下っていくと「西光寺」の「開山歴代上人墓」があった。  そして「西光寺」を後にすると、「西光寺」の東側には、新しい「動物供養塔」が建っていた。  令和2年2月建立。ペットのお骨を骨壺ごと納める永代動物供養塔であるようだ。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.06.01 00:08:45

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|