|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

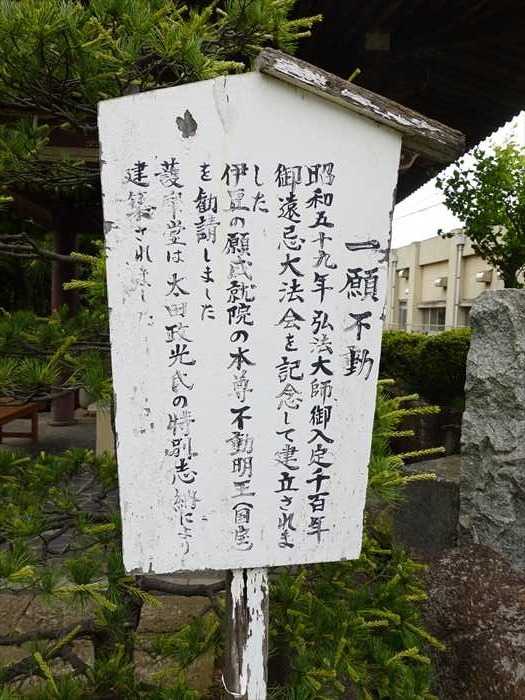

「菱沼八王子神社」を後にして、西に進むと右手に「茅ヶ崎市立松林小学校」の東門が 現れた。  ガザニアの花に似ていたが。  そしてこちらが「松林小学校」の正門。  校内には、パナソニックエコシステムズ(株)のサボニウス型風車・『風かもめ』が。 小型の風力/太陽光発電システムでありサボニウス型風車にひねりを持たせた型式のもの。  そしてクランク状に進むと左手にあったのが「長福寺」。 神奈川県茅ヶ崎市松林3丁目11−52。  寺号標石「高野山真言宗 菱沼山長福寺」。  「一願不動」碑と「為太田家先祖菩提 護摩堂建立」碑。  「一願不動 昭和五十九年弘法大師御入定千百年御遠忌大法会を記念して建立されました。 伊豆の願成就院の本尊不動明王(國宝)を勧請しました。 護摩堂は太田政光氏の特別志納により建築されました。」  四阿の先に「一願不動」。  中央に「大聖不動明王像」 一願不動に一つだけの願いごとを一心に祈願すれば必ず叶えてくれるといわれている。  「大聖不動明王像」。  「矜羯羅童子(こんがらどうじ)」 正面左前にあどけなく、清浄無垢な愛らしい矜羯羅童子が。  「制旺迦童子(せいたかどうじ)」。 眉間にしわを寄せ、ロをへの字にしたきかん気で今にも動き出しそうな「制旺迦童子」。  心を和ませる木彫像。  句碑であろうか。 境内には大山古道吟行の句碑、鴫立庵芳如の句碑、水越梅二の結願歌碑などがあるとのことだが。 学友が茅ヶ崎図書館まで出向き、調べて下さいました。 「踏みて来し 雲雀か(賀)起臥の 野芳し(か(香)ん(无)ば(者)し) 九一題」  「縁起略記 一、高野山真言宗菱沼山薬師院長福寺と号す 一、創建は鎌倉期末と伝承。本尊薬師如来を安置 一、正保年間大道法印中興 一、明治ニ年赤羽根満蔵寺を併合 一、大正十一年関東大震災に本堂庫裡倒壊 一、大正十四年四月本堂再建 一、昭和四十七年四月新本堂落成 棟梁 太田文雄」 弘法大師御誕生千ニ百年を記念して本堂新築を発願 資を有縁に募り昭和四十五年八月工を起し 同四十七年四月ニ日の吉日を期して理趣三昧の法莚を設けてその竣工を祝し、山運の隆昌檀信徒の 繁栄を祈る 住職二十八世 隆玄」  左「盆栽 山野草塚」碑、中央「南無大師遍照金剛」碑、右「唖蝉坊(あぜんぼう)句碑」。  一番右手の「唖蝉坊句碑」。 「河豚食ふて北を枕に寝たりけり」。  「六地蔵」。  正面から。  「生かせいのち 同行二人」碑。  「修行大師像」。  近づいて。  境内の池。  石の上には「亀」が昼寝?  「結願の 寺にわが杖 おさめきて 寂しくあれど 心やすらぐ」。水越梅二之作品 と。 私も「四国八十八ヶ所お遍路の旅」👈リンク の結願の寺・大窪寺では同じ心境に。 裏面には 「四国八十八ヶ所霊場巡拝の同行当山総代水越梅二氏は歌集「遍路」を出版された遍路の心普く 一切に及ぶことを念じ八十八首の中より結願の一首を刻す 昭和五十八年春彼岸建之 幻住 隆興誌」と。 水越梅二氏は茅ヶ崎市の初代収入役で、昭和22年から昭和43年まで21年2カ月もその地位に と。  「宝篋印塔」。  ズームして。  この石碑には?? 後日、我が学友がこの寺をわざわざ訪ねて下さり現地調査の上、解読して下さいました。 石碑は「般若心経」であるとのこと。 『羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶 般若多羅 茅村書』 碑文の読みは 「ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそぎゃてい ぼじそわか はんにゃたら」 さらに碑文には 「往(ゆ)ける者よ 往ける者よ 彼岸に往ける者よ 彼岸に全く往ける者よ 悟りよ 幸あれ」 と。  石仏群。  「お遍路の 誰もが持てる 不仕合(ふしあわせ) 白象」であると国文学専攻の学友から。 森白象の三男が亡くなり、遺骨を携え四国巡礼に出たとき、遍路の心にはそれぞれの思いと 影があることを思い詠んだもの と。  「わ(王)す(春)れ傘して梅か(可)香の偲ばる(者)ゝ 十八世鴫立庵芳如」。 この句碑の裏面に 「昭和二十八年に長福寺に九一の雲雀の句碑が建てられた時、傘を忘れて帰った芳如に届けた 住職隆玄宛て礼状の末尾の一句」だと記してあります。(抜粋、一部省略)。  石灯籠。  寺務所。  「本堂」正面。  扁額「長福寺」。  歴代住職の墓石が並ぶ。 無縫塔ではなく五輪塔。  「墓誌」  「子育地蔵尊」。  「寄進 大子堂一宇 子育地蔵尊」碑。  「子育地蔵尊」と「大師像」。  境内の「稲荷社」。  「安霊塔」。  ズームして。  「聖観音像」であろうか。  「阿字の子が 阿字のふるさと 立ちいでて またたちかえる 阿字のふるさと」 「【阿字】とは大日如来という仏様を表し、【阿字のふるさと】は大日如来のおられる清らかな 世界、いわゆる『あの世』のことをいいます。 これは、「私たちの誰もが元々は阿字の世界にいて、修行のためにこの世界へ生まれ、そして再び 阿字の世界に戻るのだ。」ということを詠んだ歌です。 一般的には人が亡くなると「あの世へ行く」と言いますが、この歌では「あの世に帰る」と表現 されているのです。 つまり、亡くなった人とは再びあの世(=阿字のふるさと)で再会することができるということです。 愛する人とのお別れは悲しみの極みです。しかしあの世は愛する人と再会できる場所なのです。 また会えるその日まで、私たちは今をしっかりと生きていかなければいけません。」と。  「安霊塔建立の由来 四国八十八ヶ所札所を巡拝した川辺義治氏夫妻は深く弘法大師に帰依しこの世に生をうけた人は みな有縁であるとの信念から安霊塔の建立を発願された。浅岡光雄氏はこの趣旨に賛同協力されて 平成六年八月完成同月十一日施餓鬼会当日開眼法要を修行 長福寺第二十九世隆興」  「六地蔵」。  こちらは「水子地蔵尊」。  小高い芝生の丘の上に石碑。  山を上る僧侶の姿?が描かれていた。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|