|

|

|

テーマ:読書(8213)

カテゴリ:本日読了

2021/12/10/金曜日/薄晴

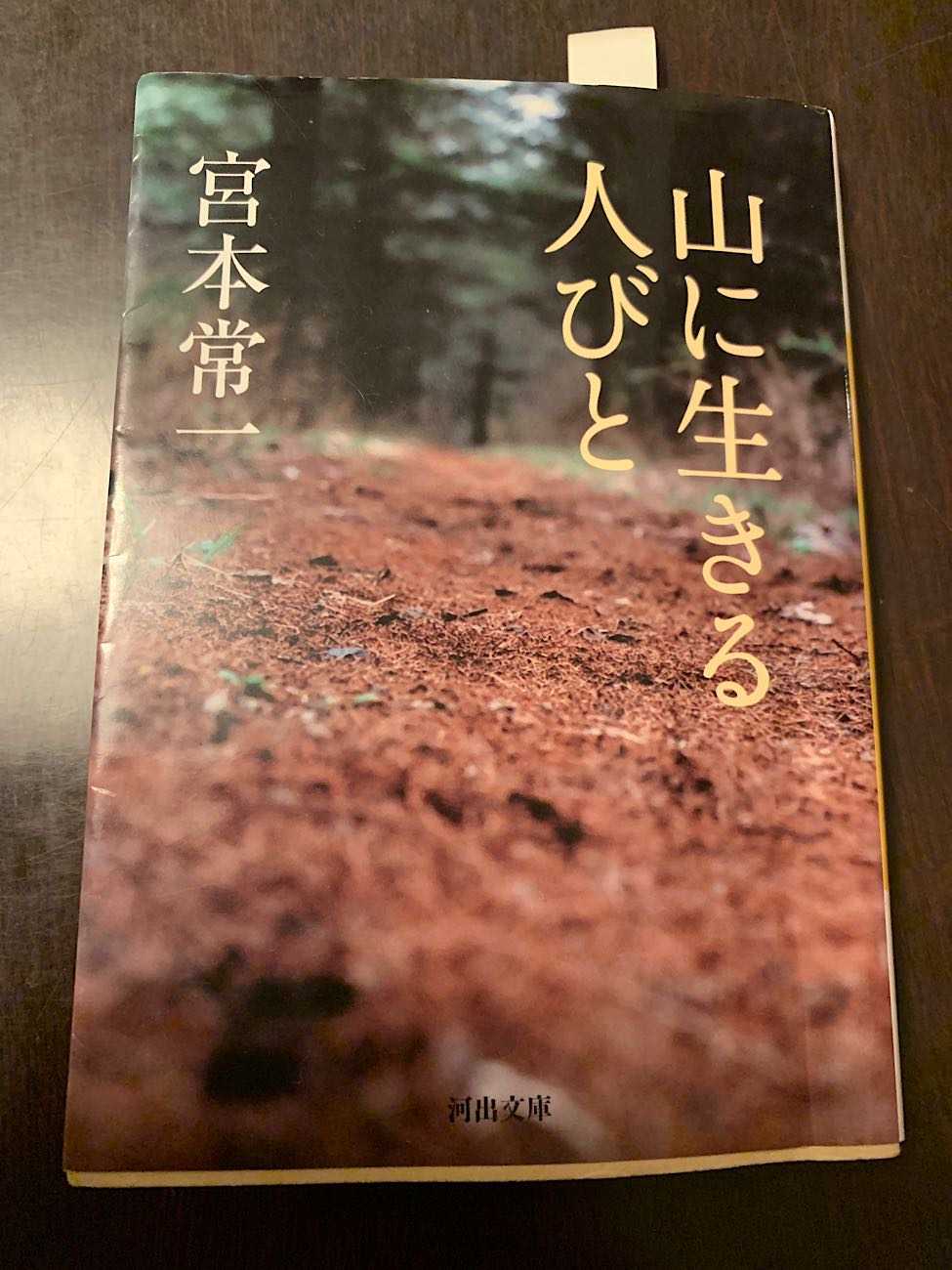

〈DATA〉 河田書房新社/宮本常一 河出文庫 2011年11月20日初版発行 2019年10月30日14刷発行 〈私的読書メーター〉 〈日本人とはどういう人びとだったかを山を主題にフィールドワークした著名な本。かつて山小屋設営用の道具や材木を何十キロ、身長の何倍ものそれを背負って高山を登る人たちがあった。今では想像もつかない労役だ。修験道たちは出羽三山から高野山へ里に降りることなく移動していた。敗走の武士集団も山中へ逃れたが平地の人らしく棚田の水田に精を出す。しかし狩猟と採取が主体の山びとは移動が基本だ。炭焼きも木を求め山ごと移動する。木地や漆、樽の職人らの技術の伝播、縄文への想像も。体制から離れた日本人集団が少し前までいたのだなあ。〉 電車内用と就寝前用のデュアル読書が常で、同時に読んでいたのが『浄瑠璃妻』。それに含まれていた創作「鷹」と本書の菅江真澄の逸話が何となくシンクロして興味深い。 「鷹」の初めの一文には 「それ古より鷹の羽を都に送りし習あり。出羽の国とはいい伝う。」とある。 菅江真澄は江戸時代後期に中部東北の日本を訪ね歩き旅行記を書きスケッチをたくさん残した、紀行作家の走りのような人。彼は遂に故郷の三河に帰ることなく東北に骨を埋めた。 『山に生きる人びと』によれば関西方面に旅をする人に託して故郷の友人に手紙を出した。その中には「天明八年十一月一日至る白井英一贈之、松前鶴の思ひ羽」とある。 それらの文を託したのは山伏ではなかったか、と氏は想定している。実際「太平記」には山伏が遠方への通信伝達の役目を果たしたことが記されているという。 山伏といえば羽黒山、出羽の国。故の「思ひ羽」なのだ。 大阪新淀川の橋下の筵小屋のうす汚いサンカの娘が水浴び後とても美しく見えたことや律令時代から飛騨匠なる評価のあったこと樽発明による流通量の拡大の最大がお酒だったことなど人の関心の不変も興味深い。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021.12.13 17:23:55

コメント(0) | コメントを書く

[本日読了] カテゴリの最新記事

|