今日は、「稲荷信仰」を研究されている宮本三郎氏の現地公開講座で「伏見稲荷大社(husimi-inari-taisya)」巡りに参加した。階段が苦手な方でも大丈夫なように裏から回りますという事で、京阪本線「深草」駅から、東にグルッと回って南方面から「伏見稲荷大社」の横手へ入った。山際に立つ建物の横を通り過ぎ、細い路地を抜けて、出てきたのがここ 映画のセットのよう。

映画のセットのよう。

「白滝大神」とある。どうも白滝のお塚があるところから、入ったらしい。白蛇さんを祀っているのかな。この神社は、鳥居もたくさんあるが、実はお塚もたくさんある。個人的に中央のチビチャイ鳥居が気になる。イマイチ、位置関係が掴めぬまま、皆ゾロゾロと宮本氏の後に続く。

「白滝大神」とある。どうも白滝のお塚があるところから、入ったらしい。白蛇さんを祀っているのかな。この神社は、鳥居もたくさんあるが、実はお塚もたくさんある。個人的に中央のチビチャイ鳥居が気になる。イマイチ、位置関係が掴めぬまま、皆ゾロゾロと宮本氏の後に続く。

竹林を抜けると、「伏見稲荷神宝神社(husimi-inari-kandakara-jinjya)」に出た。子供の頃、この辺りを遊び場にしていた宮本氏によると、当時はこんな神社はなかったと思うとおっしゃっりながら、鳥居に種類があることを教えていただいた。以前から微妙に違うなと思っていたら、ちゃんと名前が付いていて、二重鳥居になっているこちらで言うと、手前の鳥居が「神明(sinmei)鳥居」、奥にあるのが「明神(myojin)鳥居」なのだとか。ほぅ、こういう所を見て回るのも面白ポイントだな。お!!奥の狛犬さんの位置に、あれは「龍」ではないか。見たいんだけどな~。置いていかれそうなので、断念。

竹林を抜けると、「伏見稲荷神宝神社(husimi-inari-kandakara-jinjya)」に出た。子供の頃、この辺りを遊び場にしていた宮本氏によると、当時はこんな神社はなかったと思うとおっしゃっりながら、鳥居に種類があることを教えていただいた。以前から微妙に違うなと思っていたら、ちゃんと名前が付いていて、二重鳥居になっているこちらで言うと、手前の鳥居が「神明(sinmei)鳥居」、奥にあるのが「明神(myojin)鳥居」なのだとか。ほぅ、こういう所を見て回るのも面白ポイントだな。お!!奥の狛犬さんの位置に、あれは「龍」ではないか。見たいんだけどな~。置いていかれそうなので、断念。

主祭:天照大神、稲荷大神を配祠、日本最古の十種(tokusa)の神宝を奉安しているとのことで、創祀は平安。中世以降は廃れていたのだが、昭和中期に再建されたのだとか。ほう、宮本氏の年齢からして、この辺りを走り回っていたのは多分再建される前のことのようだ。

扁額だけをズームで撮る。「神寳宮」とある。

扁額だけをズームで撮る。「神寳宮」とある。

更に舗装されていない道を下っていくと、来た来た、「伏見稲荷」の代名詞、ビッシリと並んだ朱色の鳥居の列が見えてきた。これは明神鳥居。熊鷹社へ行く途中の鳥居の切れ目から入った。こうやって見ると、石の鳥居もあるし、結構高さの違いがあるのがわかる。さて、「奥社」に向かう。途中、「根上りの松」と呼ばれる松があったのだが、工事中?で通ることも見ることもできなくなっていた。宮本氏曰く、枯れてしまったとの事。

更に舗装されていない道を下っていくと、来た来た、「伏見稲荷」の代名詞、ビッシリと並んだ朱色の鳥居の列が見えてきた。これは明神鳥居。熊鷹社へ行く途中の鳥居の切れ目から入った。こうやって見ると、石の鳥居もあるし、結構高さの違いがあるのがわかる。さて、「奥社」に向かう。途中、「根上りの松」と呼ばれる松があったのだが、工事中?で通ることも見ることもできなくなっていた。宮本氏曰く、枯れてしまったとの事。

鳥居のトンネルを抜けた先の広場には「奥社奉拝所」。社殿があるのだが、付き添いの方に写真はご遠慮下さいと言われてしまいました。ここは本殿の東方、通称“命婦谷”にあり、一般には「奥の院」と呼ばれている。流石!!稲荷神社。狐の顔の絵馬だ。眉毛だけが描かれてあるのか、個性的な狐の顔が並ぶ。

鳥居のトンネルを抜けた先の広場には「奥社奉拝所」。社殿があるのだが、付き添いの方に写真はご遠慮下さいと言われてしまいました。ここは本殿の東方、通称“命婦谷”にあり、一般には「奥の院」と呼ばれている。流石!!稲荷神社。狐の顔の絵馬だ。眉毛だけが描かれてあるのか、個性的な狐の顔が並ぶ。

鳥居の扁額に「稲荷大社」。お山を遥拝するところで、稲荷山三ヶ峰は丁度この社殿の背後に位置する。鳥居の中央に岩が置かれてある。手前には小さい鳥居の群れ。お~、重ね方にコツがいりそうだ。

鳥居の扁額に「稲荷大社」。お山を遥拝するところで、稲荷山三ヶ峰は丁度この社殿の背後に位置する。鳥居の中央に岩が置かれてある。手前には小さい鳥居の群れ。お~、重ね方にコツがいりそうだ。

遥拝所の右側にある一対の石燈籠・「おもかる石」。願いを念じ、石燈籠の上の丸い石(空輪)を持ち上げ、思いより軽ければ願いが叶うという試しの石。勿論、長蛇の列。そういえば、高野山でもあったあった(「慈尊院」と「奥の院」)。

遥拝所の右側にある一対の石燈籠・「おもかる石」。願いを念じ、石燈籠の上の丸い石(空輪)を持ち上げ、思いより軽ければ願いが叶うという試しの石。勿論、長蛇の列。そういえば、高野山でもあったあった(「慈尊院」と「奥の院」)。

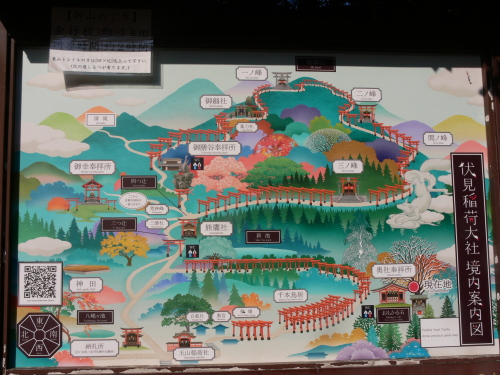

境内のマップ。とにかく、広い!!あれ、「伏見稲荷神宝神社」が無い。

境内のマップ。とにかく、広い!!あれ、「伏見稲荷神宝神社」が無い。

本殿から奥社奉拝所までの一部の区間だけ、二列に並んだ数千本はあるかと思われる朱色の鳥居のトンネルがある。これらをひっくるめて「千本鳥居」と呼ばれている。やはり圧巻である。この辺りが観光のメイン。鳥居の一本一本に奉納者の企業や個人名が刻まれている。千本鳥居も途切れないが、人の流れも途切れることがない。

本殿から奥社奉拝所までの一部の区間だけ、二列に並んだ数千本はあるかと思われる朱色の鳥居のトンネルがある。これらをひっくるめて「千本鳥居」と呼ばれている。やはり圧巻である。この辺りが観光のメイン。鳥居の一本一本に奉納者の企業や個人名が刻まれている。千本鳥居も途切れないが、人の流れも途切れることがない。

さて私達は本殿に向かって、二列に並んでいる鳥居を潜っていく。鳥居の列の間に木があったり、燈籠があったりする。

途中、一列になった鳥居の切れ目のところから横道にそれた。こちらの方には、鳥居は一本もないが故に、あまり観光客は来ないようで、ホッと一息のんびりと川沿いを歩く。

あら~、鍵を咥えているよ。

あら~、鍵を咥えているよ。

こっちは、稲穂。尻尾も何だろう、あの先についているものは。包炎?

こっちは、稲穂。尻尾も何だろう、あの先についているものは。包炎?

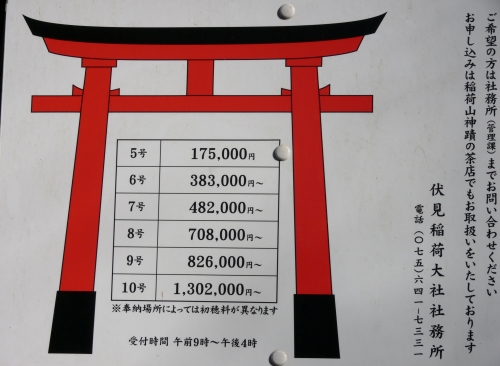

「稲荷鳥居」の値段。だけど、「千本鳥居」は、ほとんどが「明神鳥居」。違いは「稲荷鳥居」の方にはある台輪(「島木」と呼ばれる横木と「柱」の間にある丸い台)。これは儲かっていると思いきや、最近は観光客が増えて、水道代や光熱費、雑費がかさみ、しかもお賽銭を入れる習慣のない外国人が多いので、大変なんだとか(宮本氏談)。

「稲荷鳥居」の値段。だけど、「千本鳥居」は、ほとんどが「明神鳥居」。違いは「稲荷鳥居」の方にはある台輪(「島木」と呼ばれる横木と「柱」の間にある丸い台)。これは儲かっていると思いきや、最近は観光客が増えて、水道代や光熱費、雑費がかさみ、しかもお賽銭を入れる習慣のない外国人が多いので、大変なんだとか(宮本氏談)。

これが「稲荷鳥居」。…130万…の方かな?と思うとスゴイなと感じてしまう。

これが「稲荷鳥居」。…130万…の方かな?と思うとスゴイなと感じてしまう。

「両宮社」。天照大神(Amaterasu-o-mikami)と豊受大神(Toyouke-no-omikami)が祀られている。オヤ、それって「伊勢神宮」の内宮と外宮の神様’Sではないか。

「両宮社」。天照大神(Amaterasu-o-mikami)と豊受大神(Toyouke-no-omikami)が祀られている。オヤ、それって「伊勢神宮」の内宮と外宮の神様’Sではないか。

宮本氏によると、拝殿の屋根の「千木(tigi)」で男神か女神かわかるのだとか。左側の千木の先端が外向きなのは「外削ぎ(sotosogi)」といい、男神を、上向きなのは「内削ぎ(utisogi)」といい、女神を祀っているのだとか。この拝殿は左が、「豊受大神」で男神、右が「天照大神」で女神となる。大半の説では、「豊受大神」は女神とされているのだけど、この千木を見ると男神だという事になるらしい。

宮本氏によると、拝殿の屋根の「千木(tigi)」で男神か女神かわかるのだとか。左側の千木の先端が外向きなのは「外削ぎ(sotosogi)」といい、男神を、上向きなのは「内削ぎ(utisogi)」といい、女神を祀っているのだとか。この拝殿は左が、「豊受大神」で男神、右が「天照大神」で女神となる。大半の説では、「豊受大神」は女神とされているのだけど、この千木を見ると男神だという事になるらしい。

「五社相殿社」。「八幡宮社」・「日吉社」・「若王子社」・「猛尾社」・「蛭子社」。

「五社相殿社」。「八幡宮社」・「日吉社」・「若王子社」・「猛尾社」・「蛭子社」。

「長者社」(秦氏の祖神)・「荷田社」(荷田氏の祖神)。どちらも稲荷社の神職の家系を伝承してきたのだとか。渡来系氏族の秦氏が農耕神を祀ったのが始まりだと言われている。社伝によると、711年、2月初午の日、秦伊呂具(Hata-no-Irogu)が餅を的にして矢を射ったところ、白鳥と化して飛び立ち留まった山の峰に稲が生えたのだとか(『山城国風土記逸文』)。ついこの間行った、「高神社」も711年だったな~。

「長者社」(秦氏の祖神)・「荷田社」(荷田氏の祖神)。どちらも稲荷社の神職の家系を伝承してきたのだとか。渡来系氏族の秦氏が農耕神を祀ったのが始まりだと言われている。社伝によると、711年、2月初午の日、秦伊呂具(Hata-no-Irogu)が餅を的にして矢を射ったところ、白鳥と化して飛び立ち留まった山の峰に稲が生えたのだとか(『山城国風土記逸文』)。ついこの間行った、「高神社」も711年だったな~。

「内拝殿」。あ、こちらの狛狐も稲を咥え、尻尾に包炎の組み合わせ。金色だけど。もうすぐ講座終了の時間だというので、急ぎ早にこの前を通過。

「内拝殿」。あ、こちらの狛狐も稲を咥え、尻尾に包炎の組み合わせ。金色だけど。もうすぐ講座終了の時間だというので、急ぎ早にこの前を通過。

「一の鳥居」と「二の鳥居」の間にある末社に集合。お、「官幣大社」とある。「高神社」のように延喜式の神名帳に載っているのだな。

「一の鳥居」と「二の鳥居」の間にある末社に集合。お、「官幣大社」とある。「高神社」のように延喜式の神名帳に載っているのだな。

「熊野社」・「藤尾社」・「霊魂社」。

「熊野社」・「藤尾社」・「霊魂社」。

「藤尾社」の祭神は舎人親王、「藤森神社」と同じである。「伏見稲荷大社」の境内に住む方々の産土神は、何とここから南に2km離れた「藤森神社」だというのだ。宮本氏が子供の頃聞いた伝承によると、“5月5日の祭りの時、神輿がこの「藤尾社」の前で稲荷の神人から献供があり、この時、神輿担ぎが「土地返しや、土地返しや」と叫ぶ。それに答えて、稲荷の人が「今お留守、今お留守」と言い返す。これは、稲荷山一帯の地が藤森神の領地であったのを、稲荷神が俵一俵分の土地を貸してくれるように頼み借りた。ところが商売上手?な稲荷神は、トンチのように俵を解いて藁を繋ぎ縄にして大きく広げた面積の土地だということにしたらしい。で、その後返さなかった” ということに由来すると。諸説色々ありますが。

さて、ここで今回の講座は終了である。私は一人、もう一度戻る事にする。「二の鳥居」と「楼門」。

「楼門」(重要文化財)。1589年、豊臣秀吉が寄進したもの。生母・大政所の大病平癒祈願を稲荷大社に命じ、成就の時1万石を寄進すると約束したことが契機となった。その時の秀吉の願文が出てきたのだとか。見上げると、朱色が目の前に広がる。他の神社の色よりも少し橙色に近いように思う。前から気になっていたが、寺の仁王像のように、神社にも貴族みたいな人の阿吽像がある。調べてみると、「随神像」と言い、右側が「左大神」・左側が「矢大神」なのだとか。どちらも矢を背負ってるし、統一して欲しいな、名前。

「楼門」(重要文化財)。1589年、豊臣秀吉が寄進したもの。生母・大政所の大病平癒祈願を稲荷大社に命じ、成就の時1万石を寄進すると約束したことが契機となった。その時の秀吉の願文が出てきたのだとか。見上げると、朱色が目の前に広がる。他の神社の色よりも少し橙色に近いように思う。前から気になっていたが、寺の仁王像のように、神社にも貴族みたいな人の阿吽像がある。調べてみると、「随神像」と言い、右側が「左大神」・左側が「矢大神」なのだとか。どちらも矢を背負ってるし、統一して欲しいな、名前。

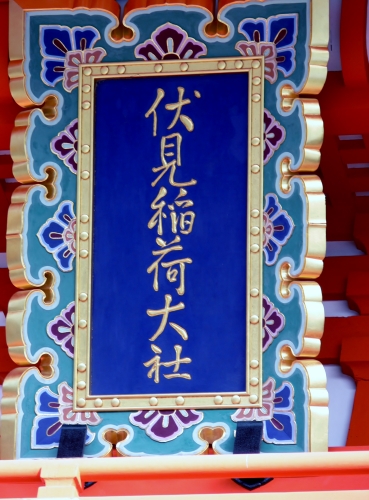

「楼門」の扁額。周りの扇のような模様が雅!!

「楼門」の扁額。周りの扇のような模様が雅!!

吽行の狛狐。鍵を咥えている。

吽行の狛狐。鍵を咥えている。  阿行の狛狐。玉を咥えている。カッコイイー!!

阿行の狛狐。玉を咥えている。カッコイイー!!

「外拝殿」(重要文化財)。

「外拝殿」(重要文化財)。

こちらは、鳥居の絵馬。少々、書きにくいかも。あれ、白色の鳥居もある。あ、裏かも。

こちらは、鳥居の絵馬。少々、書きにくいかも。あれ、白色の鳥居もある。あ、裏かも。

「内拝殿」。すぐ後ろには「本殿」。こちらも重要文化財。

「内拝殿」。すぐ後ろには「本殿」。こちらも重要文化財。

超~豪華な彫り物。上は鳳凰かな。あの青いお花、可愛い。花桐のよう。下の蟇股は白狐だ。

超~豪華な彫り物。上は鳳凰かな。あの青いお花、可愛い。花桐のよう。下の蟇股は白狐だ。

「権殿」(重要文化財)。本殿の一回り小さくした仮殿。五間社流造・檜皮葺。本殿を改修する時に、御神体を一時的に奉安する社殿のこと。「田中社」・「猿田彦神」・「宇迦之御魂大神」・「大宮能売大神」・「四ノ大神」の相殿として祀られている。構造をよく見ようと思ったら、こちらに来るべし!間近で見れる。

「権殿」(重要文化財)。本殿の一回り小さくした仮殿。五間社流造・檜皮葺。本殿を改修する時に、御神体を一時的に奉安する社殿のこと。「田中社」・「猿田彦神」・「宇迦之御魂大神」・「大宮能売大神」・「四ノ大神」の相殿として祀られている。構造をよく見ようと思ったら、こちらに来るべし!間近で見れる。

沢山の鳥居形の絵馬が下がっている。ここも、遥拝所になるのかな。

沢山の鳥居形の絵馬が下がっている。ここも、遥拝所になるのかな。

こんなところに、石燈籠が1基だけある。神楽殿の傍にひっそりと。実は、この神社で一番古い燈籠。竿が鎌倉時代のもの。上の部分は昭和になってから復元されたらしい。隣の切り株も何か意味深で気になる。

こんなところに、石燈籠が1基だけある。神楽殿の傍にひっそりと。実は、この神社で一番古い燈籠。竿が鎌倉時代のもの。上の部分は昭和になってから復元されたらしい。隣の切り株も何か意味深で気になる。

山口誓子の句碑 “稲穂舞 早苗挿す 舞の仕草の左手右手 ” 神楽殿の前にある。神楽殿の方は、残念ながら警備員さんが目を光らせているので、写真は撮れません。

山口誓子の句碑 “稲穂舞 早苗挿す 舞の仕草の左手右手 ” 神楽殿の前にある。神楽殿の方は、残念ながら警備員さんが目を光らせているので、写真は撮れません。

「お茶屋」(重要文化財)。非公開。後水尾上皇より拝領されたもの。

「お茶屋」(重要文化財)。非公開。後水尾上皇より拝領されたもの。

「東丸神社(azumamaro-jinnjya)」。祭神は、荷田東丸命。ということは、独立した神社なんだ。江戸時代の国学者・荷田春満(Kada Azumamaro)が、正四位を追贈されたのを記念して、彼の死後、明治になってから創建された。勉学向上・受験合格にご利益があるとの事。「国学の四大人(siusi)」の一人(賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤)。勿論、神職の家系である。

「東丸神社(azumamaro-jinnjya)」。祭神は、荷田東丸命。ということは、独立した神社なんだ。江戸時代の国学者・荷田春満(Kada Azumamaro)が、正四位を追贈されたのを記念して、彼の死後、明治になってから創建された。勉学向上・受験合格にご利益があるとの事。「国学の四大人(siusi)」の一人(賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤)。勿論、神職の家系である。

扁額。

扁額。

はら、絵馬の他に千羽鶴も奉納されている。

はら、絵馬の他に千羽鶴も奉納されている。

「荷田社」・「春葉殿」・「本殿」。「荷田社」は荷田氏の祖神。「春葉殿」は納札所。

「荷田社」・「春葉殿」・「本殿」。「荷田社」は荷田氏の祖神。「春葉殿」は納札所。

さあ、千本鳥居の方に行きましょう。(3年前の12月初めに撮ったもの。この時は紅葉が綺麗だったが、今回は全く色付いていず、紅葉があったことすら気がつかなかった。この頃、紅葉の見頃は12月です。)

さあ、千本鳥居の方に行きましょう。(3年前の12月初めに撮ったもの。この時は紅葉が綺麗だったが、今回は全く色付いていず、紅葉があったことすら気がつかなかった。この頃、紅葉の見頃は12月です。)

緩やかな石段を登った先に、末社「玉山稲荷社(tamayama-inari-sya)」。祭神は玉山稲荷大神。第113代東山天皇が宮中で鎮守社として奉祀されていた稲荷社を、崩御後最終的にはこちらに遷座。中々立派である。

緩やかな石段を登った先に、末社「玉山稲荷社(tamayama-inari-sya)」。祭神は玉山稲荷大神。第113代東山天皇が宮中で鎮守社として奉祀されていた稲荷社を、崩御後最終的にはこちらに遷座。中々立派である。

扁額に「玉山大明神」。

扁額に「玉山大明神」。

「奥宮」(重要文化財)。三間社流造・檜皮葺。祭神は稲荷神…。え、一つの祭神様に三つのお部屋?

「奥宮」(重要文化財)。三間社流造・檜皮葺。祭神は稲荷神…。え、一つの祭神様に三つのお部屋?

さて、いよいよ異世界に繋がる千本鳥居の始まり始まり~(さっきも通ったけど)。出口に比べて入口はこんなに高いのだ。ところが歩いているうちに、だんだん低くなってくる(安くなってくる)。

さて、いよいよ異世界に繋がる千本鳥居の始まり始まり~(さっきも通ったけど)。出口に比べて入口はこんなに高いのだ。ところが歩いているうちに、だんだん低くなってくる(安くなってくる)。

堂々とした、扁額。風よけ?付き。

堂々とした、扁額。風よけ?付き。

これも3年前のもの。その時は少し待てばこんな鳥居の写真が撮れた(特に紅葉シーズンの今は無理)。

これも3年前のもの。その時は少し待てばこんな鳥居の写真が撮れた(特に紅葉シーズンの今は無理)。

奥社奉拝所まで行って、また帰ってきました。さあ、今日はここまで。

もう一つ、伏見稲荷大社と弘法大師の関係について、宮本氏に教わった。

1.第52代・嵯峨天皇が原因不明の病になった時に占ったところ、空海が東寺の建物に使用するため伏見稲荷大社の山の木を切った事に、立腹した稲荷大神が原因であるとされ、朝廷は伏見稲荷大社に従五位を与えた。この為、空海は稲荷の分霊を東寺の守護神として招き、境内に鎮守社として祀ったという説。

2.東寺に空海が入った時、東寺門前に稲を担った老人の一行が休んでいた。延暦寺の最澄に招かれたという話から、稲荷神だと気付き、東寺の鎮守社になってくれるように懇願したという説。

3.空海が前世で天竺にて修行をしていた折、稲荷大神に会い、真言宗を日本で開きたいので守護神になって欲しいと頼んだという説。

4.空海が熊野詣の途中、山中で稲を担った老人一行に出会った。「自分は稲荷明神だ。唐で会った時、真言宗を広めたいので東寺に来て力を貸して欲しいと言われた。」 と言い、再会を約束して別れた説。

色々ありますね。4の話、高野山の「丹生官省符神社」でもよく似た話を聞きました。空海が唐で修行をしていて真言宗を広めたいと、日本に向けて三鈷杵を投げて落ちた先を探していると、猟師姿の高野御子に会い、高野山を示されたと。よく、山で神様に会いますね~。

4の「稲荷明神カミングアウト説」を取ると……唐で修行中、稲荷明神に東寺に来てと懇願⇒三鈷杵を投げて日本に帰る⇒山で高野御子に会い、高野山の地を知る⇒壇上伽藍の建設⇒熊野詣の途中で再度、稲荷明神に会い、東寺で会う約束をする。

ってこと?唐にいる時すでに東寺を賜ることを知っていた事になっちゃうよ。壇上伽藍を造る前に。どうでしょうね。私的には、2の「最澄から略奪説」がお気に入り。ちなみに、1の「天皇とばっちり説」が社伝に載っています。

(2015年11月中旬現在)

(2015年11月中旬現在)