とにかくここまでの解析で、私は次のように仮説をまとめてみた。

宝珠山、とも形容される宇津峰山。さらに周辺の蓬田岳、大滝根山、高柴山などの山頂には、密教の神仏が安置されていた。中世に入ると、山岳修行者は組織化されて政治権力と結びつき、宇津峰山は天台宗本山派の拠点となっていた。

そして南北朝の時代。宇津峰山の星ケ城に逃れた後醍醐天皇の孫の宇津峰宮は、僧を城に呼び戦勝を祈願して大元帥明王の法を行なわさせた。天台宗は、南朝方に協力していたのである。しかし北朝方の襲来を恐れた北畠顕家は、修験所を明王壇に建立し、僧を宇津峰山の城から下ろした。この時、僧たちは明王壇に本尊を祀り、五里平(月夜田のすぐ南の地名)で修行を行った。

間もなく僧たちは、重石の地により立派な明王堂を建立した。鎮守山泰平寺と称したこの寺は、そばに重なってあった大きな岩を磐境として、田村麻呂伝説のある御旗神社を習合した。そして泰平寺は、宇津峰山の星ケ城を支え続ける。

しかし星ケ城の戦い利あらず、この周辺も戦乱の巷となった。明王壇に残されていた修験所は、兵火にかかって燃え上がった。敗れた南朝方は、重石に移されていた泰平寺・御旗神社を目指して逃げた。

泰平寺・御旗神社で敗残の兵をまとめた北畠氏と田村氏は、大草(大壇館)を経て陣場(浦郷土)に至った。

この時北畠氏は、御旗神社の磐境である大きな岩に代えて、小さな[太郎石と次郎石]を運んだ。現在もこの石を抱えて力競べをする行事が神清水の菅舩神社に残されているのは、その昔、御神体として運んできた微かな記憶ででもあるのであろうか。

また一方の田村氏は、自分の先祖である田村麻呂の木像の祀られていた厨子を運び出していた。

そして浦郷土で、北畠系の御旗神社と田村系の田村麻呂仏との間で、何らかの状況の変化が起こった。ここから先の話は、御旗神社の神々と田村麻呂仏とを別々に追う必要があろう。

この浦郷土での争い、または話し合いの結果、

1 北畠氏は、御旗神社の神々を塩田の二ツの菅舩神社に祀った。

ただこの時に北畠氏は、御神体として太郎石を神清水の菅舩神社に、

次郎石を外の内の菅舩神社に運んだ。そしてその後、何らかの理由で

次郎石も、神清水の菅舩神社に祀られたと考えたいが、どうだろうか。

そしてこれから先は、南北朝の戦乱が終わってからのことになる。

繰り返しになるがこの戦乱後、南朝方は宇津峰山々頂の星ケ城跡に、

一見具体的な二天皇と名を特定しないままの皇子を祀った。これは天

台宗の本山派が、ここに回帰したことを意味しているのであろうか。

それはともかく、南朝方はここの奉祀を、二ツの菅舩神社と菅布禰神

社にまかせた。

2 田村氏は、田村麻呂仏を、守山の地に祀った。

ここ守山は、田村氏もともとの本拠地である。ここへ田村氏は、改め

て泰平寺・大元帥明王を建立したと考えられる。これが現在の守山の

田村大元神社であろう。

そしてその境内に、坂上神社として厨子が、つまり田村麻呂神が祀ら

れた。少なくともこの時点から、田村麻呂仏は田村麻呂神となったと

考えられないだろうか。

そうしておいて南朝方は、宇津峰宮を雀宮に祀った。その奉祀は御代

田城跡に造られた神護山高安寺にまかせるとともに、御代田城跡を星

ケ城跡と名を変えた。宇津峰山頂の城、星ケ城と同じ名称である。

これらのことから私は、南朝方であった北畠氏や田村氏が、あくまでも本来の目的である宇津峰宮を祀った「雀の宮の神様」を北朝方から隠そうとして、宇津峰山に村上天皇、亀山天皇、皇子の神々を祀ったのではないだろうかと考える。たしかに私は、この唄の最後に出てくる星ケ城という文字が納得できなかったが、そう考えてみれば、この二つの星ケ城の双方に天皇が祀られているということで、納得できるような気がする。 そして宇津峰宮を「雀の宮の神様」として祀った理由は、大日本百科辞典の雀宮の項にある宇都宮を宇津峰宮と読み変えて、[雀宮は、宇都宮(討つの宮)に対する鎮(すずめ)の宮の意で、怨霊を鎮魂するのだとも言われている]ということからだと思いたい。 あたかもこの推論を助けるかのように、田村大元帥明王のある守山から御代田の星ケ城までは西へ約三キロメートル。そして御代田の星ケ城と「雀の宮の神様」の距離は、約三〇〇メートルと近いのである。ここには大きな、ましてや立派な神社が建てられた形跡も口伝の類もない。小祠とあれば隠すのには、格好の地であったのではなかろうか。この隠そうとした小祠を守らせようとしたのが、御代田の星ケ城跡に建つ、現在の臨済宗・神護山高安寺であったと推定する。 その後の戦国時代初期。

1 田村氏は田村大元神社を伴って、守山から三春へ居を移した。その時

坂上田村麻呂神は、守山の田村大元神社に残された。

2 また同時に田村氏は、「雀の宮の神様」も一緒に実沢の現人神社に移

したのであろうか? 不思議なことに、ご祭神が微妙に変化している。

宇津峰山や「雀の宮の神様」に祀られていた後亀山天皇に変わって、

南朝最初の天皇の後醍醐天皇になっているのである。今まで隠れてい

た後醍醐天皇が、はじめてここの神社に顕れたのである。

またも疑問は深まった。

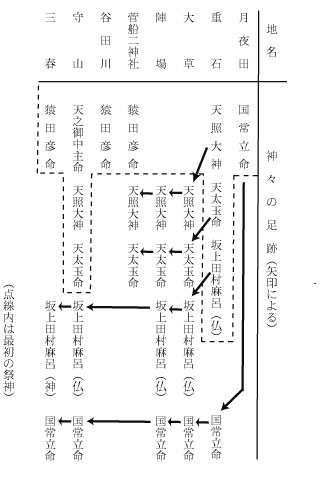

そしてこの[さまよえる神々]の唄の参考となった文献は、仙道田村荘史と田村郡誌の復刻版、そして大日本地名辞典の三冊しかなかった。あとは足で歩き、多くの人を訪問し、その話を訊きながら推測し、組み立てたものである。その結果分かったことの一つに、[祭る明王]と詠われた大元帥明王(京都・大元神社の御祭神の国常立命)が、唄の順序に従って動いて行った様子である。この唄に託されたのであろう神々の足跡を一覧表とすれば、次頁の表のようになる。

そして現人神社に後醍醐天皇、後村上天皇、陸奥宮を祀った。しかし現人神社の由緒書きには、これらの神々がどこから勧請されたかは記載されていない。

結局、この唄を知っている方に会うことができなかった。遂にこの唄の意味の調査は、私が想像を逞しくしただけで終わってしまったことになる。結局多くの疑問を明らかにし得ないまま、その上に新たな疑問を作り出しながら、再び歴史の襞に隠れてしまったのである。

——もしかして二~三番の歌詞もあるのではなかろうか? またそれがあれば新たなことが分かるのかも知れない。

と期待している。

最後に、田村郡誌より次の一文を引用する。

[編者、稿を草するに際し、自ら谷田川、二瀬の地に至り、親しく、古老有志に就き或は神社寺院に依り、宇津峰神社に関する古文書を徴せんとせるも、唯だ伝説口碑のみにて地方に残るものなきは、甚だ遺憾とする所なりき、興国正平の頃に於ける軍陣の遺物等を求めんとするも亦之を得ず]

この文章の意味するところは、遅くともこの本の発行された一九一五年の時点ですでに調査不能であったことを示している。それなのに私が今の時点で知ろうとしたことは、土台無理であったのかも知れない。しかし私にとって、これらの調査、推定、仮定の過程は大変興味をそそられるものであった。ご協力頂いた多くの方々に感謝致します。

(完)