|

|

|

カテゴリ:正岡子規

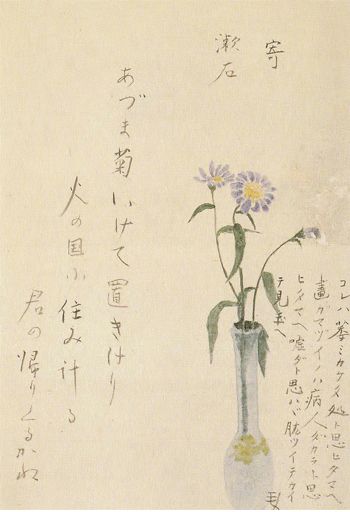

菊活けて黄菊一枝殘りけり(明治32) 菊の主拙き歌を詠みにけり(明治32) 尼寺の佛の花は野菊哉(明治33) 明治33年6月、子規は熊本の漱石へ向けてあずま菊の絵を送りました。その絵には、「これは萎みかけたところと思いたまえ。画がまずいのは病人だからと思いたまえ。嘘だと思わば肱をついて書いてみたまえ」と書かれ、「あずま菊行けて置きけり火の国に住みける君の帰りくるかね」の歌が詠じられていました。 夏目漱石は、明治44年7月4日の「東京朝日新聞」に掲載された『子規の画』で「子規の画は拙くて勝つ真面目」と記しています。「平凡な特色を出すのに、あの位時間と努力を費やさなければならなかった」と書き、「拙」の嫌いな子規が無理をして描いた画が「拙」にとどまっていることを嘆き、子規への思いを変化球で表現しています。  余は子規の描いた画をたった一枚持っている。亡友の記念(かたみ)だと思って長い間それを袋の中に入れてしまっておいた。年数の経つに伴れて、ある時はまるで袋の所在を忘れて打ち過ぎることも多かった。近頃ふと思い出して、ああしておいては転宅の際などにどこへ散逸するかも知れないから、今のうちに表具屋へやって懸物にでも仕立てさせようという気が起った。渋紙の袋を引き出して塵を払たいて中を検べると、画は元のまま湿っぽく四折に畳んであった。画のほかに、無いと思った子規の手紙も幾通か出て来た。余はそのうちから子規が余に宛てて寄こした最後のものと、それから年月の分らない短いものとを選び出して、その中間に例の画を挟んで、三つを一纏に表装させた。 画は一輪花瓶に挿さした東菊で、図柄としては極めて単簡な者である。傍に「これは萎み掛けた所と思い玉え。下手いのは病気の所為だと思い玉え。嘘だと思わば肱を突いて描いて見玉え」という註釈が加えてあるところをもって見ると、自分でもそう旨いとは考えていなかったのだろう。子規がこの画を描いた時は、余はもう東京にはいなかった。彼はこの画に、東菊活けて置きけり火の国に住みける君の帰り来るがねという一首の歌を添えて、熊本まで送って来たのである。 壁に懸けて眺めて見るといかにも淋しい感じがする。色は花と茎と葉と硝子の瓶とを合せてわずかに三色しか使ってない。花は開いたのが一輪に蕾が二つだけである。葉の数を勘定して見たら、すべてでやっと九枚あった。それに周囲が白いのと、表装の絹地が寒い藍なので、どう眺めても冷たい心持が襲って来てならない。 子規はこの簡単な草花を描くために、非常な努力を惜しまなかったように見える。わずか三茎の花に、少くとも五六時間の手間をかけて、どこからどこまで丹念に塗り上げている。これほどの骨折は、ただに病中の根気仕事としてよほどの決心を要するのみならず、いかにも無雑作に俳句や歌を作り上げる彼の性情からいっても、明かな矛盾である。思うに画ということに初心な彼は、当時絵画における写生の必要を不折などから聞いて、それを一草一花の上にも実行しようと企てながら、彼が俳句の上ですでに悟入した同一方法を、この方面に向って適用することを忘れたか、または適用する腕がなかったのであろう。 東菊によって代表された子規の画は、拙くてかつ真面目である。才を呵かして直ちに章をなす彼の文筆が、絵の具皿に浸ると同時に、たちまち堅くなって、穂先の運行がねっとり竦んでしまったのかと思うと、余は微笑を禁じ得ないのである。虚子が来てこの幅を見た時、正岡の絵は旨いじゃありませんかといったことがある。余はその時、だってあれだけの単純な平凡な特色を出すのに、あのくらい時間と労力を費さなければならなかったかと思うと、何だか正岡の頭と手が、いらざる働きを余儀なくされた観があるところに、隠し切れない拙が溢れていると思うと答えた。馬鹿律義なものに厭味も利きいた風もありようはない。そこに重厚な好所があるとすれば、子規の画はまさに働きのない愚直ものの旨さである。けれども一線一画の瞬間作用で、優に始末をつけられべき特長を、とっさに弁ずる手際がないために、やむをえず省略の捷径を棄てて、几帳面な塗抹主義を根気に実行したとすれば、拙の一字はどうしても免かれがたい。 子規は人間として、また文学者として、最も「拙」の欠乏した男であった。永年彼と交際をしたどの月にも、どの日にも、余はいまだかつて彼の拙を笑い得るの機会を捉とらえ得えた試しがない。また彼の拙に惚れ込んだ瞬間の場合さえもたなかった。彼の歿後ほとんど十年になろうとする今日こんにち、彼のわざわざ余のために描いた一輪の東菊のうちに、確かにこの一拙字を認めることのできたのは、その結果が余をして失笑せしむると、感服せしむるとに論なく、余にとっては多大の興味がある。ただ画がいかにも淋しい。でき得るならば、子規にこの拙な所をもう少し雄大に発揮させて、淋しさの償いとしたかった。(子規の画) この文に対して、いや子規の画に対する批評に対して異を唱えた漱石の門人がいます。それは小宮豊隆です。豊隆は、大正9年10月10日『時事新報』掲載の「漱石先生の画」で、子規の絵は頭の良い人が描いたもので上手だが冷たい感じがする。反対に漱石の画は下手なのにどこか暖かい雰囲気を漂わせていると、師・漱石の子規に対する文の構造と同じく、けなしながらも根底に暖かい慈しみを感じさせる構成になっています。 ただ、子規と漱石の絵をうまいと見るか、下手と見るかは、その人の判断によって大きく異なります。 漱石先生の画を見る度に、きっと私は、正岡さんの画を思い出す。正岡さんの俳句と先生の俳句とが、著しい対照をなしていると同じように、正岡さんの画と先生の画とは著しい対照をなしているのである。 『仰臥漫録』に出ている正岡さんの画を見て一番に感じることは、正岡さんがいかにも頭の良い人だということである。正岡さんは、自分の頭の何所の隅にも、模糊たる物の影が宿ることを許さなかった。また正岡さんの眼と手とは、十分鮮明に十分精確に、物の形を攫むことを知っていた。しかしそれだけにどうも出来あがったものに味がないーー味が外に出切って、奥行が知れて、剰え全体の感じがなんとなく冷たいという感じがする。 これに比べると、先生の画は、かなり頭の悪い画である。というと語弊があるが、ともかく先生の画の底には、大抵の場合、明晰であることを妨げる、模糊たる何ものかが横たわっている。もっと適切にいうと、先生の画は、先生の頭の良いことを感じさせる前に、先生の心の暖かいことを感じさせる画であった。しかもその暖かさは、ほかに画の表に描き現わされるというよりも、むしろ内に、画の奥に隠されているという種類の暖かさであった。先生の画は、條理整然とした理知的な感情で活きかけてくるよりも先に、混沌漂砂とした気分的な感情で活きかけて来る。 先生は熱い、そうして豊な、感情の持主であった。同時に先生はそれと雁行する鋭い、そうして強い、理知の持主であった。そうして先生のうちでは、この二つのものが、色色の場合に色色の形をとって、互に戦い合った。この戦いの記録が、先生の小説である。先生の画にもまた、ある時期までは、何かそういうものを感じさせる所がある。しかし画は、先生をこの戦いから解放した。画をかく時の先生は、その理知の抑制を受けること甚だ僅で、しかもきわめて自由にまたきわめて純粋に、その感情に身を委せることが出来たように思われる。先生はかつて、自分は愉快だから画を描くのではない、反対に、不愉快だから描くのだ、といったことがあるが、画は(書もまた晩年に至って)先生にとって真正な、そうして厳粛な意味での「遊び」であった。鮮明に精確に物の形を攫もうとするというような、理知の活きの勝った心の運用は、あるいは先生の能わざる所であったのかもしれなかったがしかし、この「遊び」の純潔を曇らせるものとして、むしろ先生の、欲せざる所であったという気がする。 書のある部分を見ても、また画のある部分を見ても分るように、先生は一面、非常に器用な所を持っていた人であった。しかし器用は、その人の持っているものを、すべて表に列べて見せるだけに、含蓄の趣を乏しくする。稚拙はこれに反して、内に表現を迫るものが磅はくしている限り、その芸術に著しく奥行を与える。画において先生は、どうかすると顔を覗けたがる器用を押えて、完全にその稚拙を放とうとした。そうしてその稚拙を自然に醇化して行こうとした。華やかな色彩を喜ぶことから始まって、その上に燻しが掛けられ、淡彩に移り、最後に水墨となって、冴冴した高い気分を表現しているその発展の跡を、年代を追うて眺めて見るならば、恐らく何人にも、この辺の消息を明かにすることが出来るだろうと思う。畢竟先生は最も高い意味で、稚拙な画を描いた人だったのである。もちろん先生の画は、玄人から見たら、こんな拙い画はないというに違いない。しかし先生の画には、どんな玄人にも、およそ玄人と名のつく者の画には見出すことの出来ない、高い気品があった。これを最も簡単に證明する方法は、先生の画と外の玄人の画とを、床の間に、相次いで掛けて見ることである。先生の画をかけると、どんな床の間でも、床の間そのものが、俄然として品位を帯びて来るのである。(漱石先生の画)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020.08.27 19:00:06

コメント(0) | コメントを書く

[正岡子規] カテゴリの最新記事

|