|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

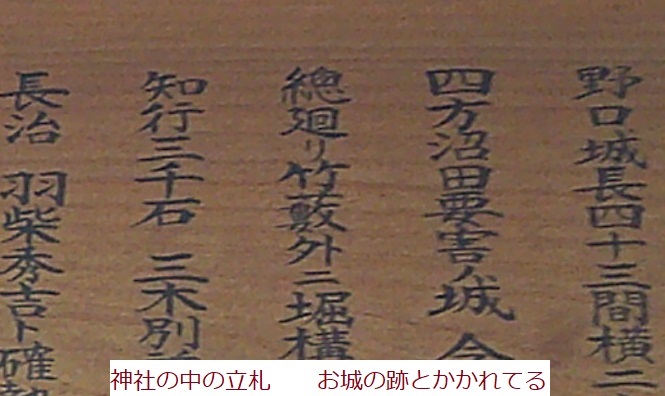

畑の近くの神社に 野口城の跡の看板がある ここは 野口城の跡とかかれているが どうみても 一軒家にしかみえない どうみても 神社にしか みえない で netで いろんな 記事をみてみた こんなのがあった 野口城は一体どこに 2年前、野口城趾と伝わるこの場所を訪ねました。 (加古川市野口町野口) でも、はっきりそうだっていえないところがあって、うやむやのままでした。 その場所が最近、きれいに修復されているという情報を聞いて 訪ねてみることにしました。 色の真新しい鳥居が目に飛び込んできました。 以前、訪ねた時は、鳥居はありませんでした。 「正一位光慧大明神」の額束が掲げてあります。 立派なお社に変身していてビックリです。びっくり 暗かった社の中も、ホコリを祓われていて明るくなっていました 野口自治会副会長さんにお話を聞くことができました。 大河ドラマ「軍師 官兵衛」放映によって各地から多くの訪問があり、 あまりにも荒れた状態では だめだめ× と自治会役員の方々の働きにより 修復の運びとなったそうです。 生い茂った森のような木々の伐採により姿をあらわした祠も 以前は地元の人さえ気付かなかったそうです。 ずい分と明るくなり誰もがお参りしやすい場所になっていました。 野口城趾と記された案内板 記 一、此ノ正一位光慧大明神ハ野口城ノ守護神ナリ 一、長井家ノ墓所ハ菩提寺野口〇〇ノ境内ニ有り (以下略) 。 野口自治会の皆さんの奉仕の力で誰もがお参りしやすい神社に変身しました。 今年の初午(2月)の日には、野口神社・宮司さんによる祝辞奏上によって 初午祭が執り行われました。 今後は毎年、初午祭を続けて神社をお祀りしていかれるそうです。 通りがかりのご高齢の方にお聞きしたところ、 また以前より、 ここが野口城跡と言われていた場所もあり、 こちらの案内板も新しくなっていました。 野口城跡の案内板 野口城は、野口段丘の先端部に位置する。 長さ43間(83m)横21間(42m)の丘城であったと伝えられています。 天正6年(1578)4月、秀吉の三木城攻めに際して最初に攻められたのが この城で、城主の長井四郎左衛門長重以下の精兵がこれに対峙しました。 野口城は四方を沼田に囲まれた要害でしたが、秀吉は数万荷分の麦や草木で これを埋め立て、3日3晩攻め立てたため、ついに降参したと言われています。 なお、この時、近くの教信寺も兵火にかかって全焼しています 郷土史家の先生によっては、 違う説もあるという。 ここが野口城跡といわれている候補地が他にもあるそうです。 結局 野口城は、一体どこにあったの 2月19日は 雨水 雨水(うすい)は、二十四節気の第2。正月中(通常旧暦1月内)。 現在広まっている定気法では太陽黄経が330度のときで2月18日ごろ[1]。 暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。 恒気法では冬至から1/6年(約60.87日)後で2月20日ごろ。 期間としての意味もあり、この日から、次の節気の啓蟄前日までである。 西洋占星術では雨水を双魚宮(うお座)の始まりとする。 季節 空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始めるころ。 『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されている。 実際は積雪のピークであり、それゆえ、この時節から寒さも峠を越え、 衰退し始めると見ることもできる。 春一番が吹き、鶯の鳴き声が聞こえ始める地域もある。 昔から農耕の準備を始める目安とされてきた。 七十二候 雨水の期間の七十二候は以下の通り。 初候 土脉潤起(つちのしょう うるおい おこる):雨が降って土が湿り気を含む(日本) 獺祭魚(かわうそ うおを まつる):獺が捕らえた魚を並べて食べる(中国) 次候 霞始靆(かすみ はじめて たなびく):霞がたなびき始める(日本) 鴻雁来(こうがん きたる):雁が北へ渡って行く(中国) 末候 草木萌動(そうもく めばえ いずる):草木が芽吹き始める(日本) 草木萌動(そうもく きざし うごく):草木が芽吹き始める(中国) 前後の節気 立春 → 雨水 → 啓蟄 はた坊 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.02.08 20:59:01

コメント(0) | コメントを書く |