|

|

|

歌を聴きながら

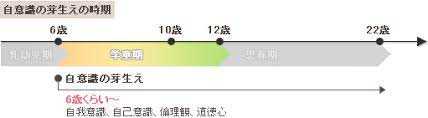

スノーフレイクの街角  牛ももを安く買うと当たりはずれが結構ある 一人前 250円 旨かった  洋子さん作 ポテサラできゅうりが無かったと嘆くが充分美味しい 「色んなパターンが有って良いよ」と言っておく 認知症と自閉症スペクトラムと反芻(すう)思考2 2023年更新 反芻とは? 牛や羊などが飲み込んだ食物を胃から口の中に戻し、再々[噛んでは飲み込んで〕を繰り返すこと(動作・作業) 人が言葉や経験について[思いを巡らせ噛みしめる様を何度もくり返す〕事(思考)   人の成長で欠かせないものに反復学習と言うものが有る 成長の心理学から、感覚依存の赤ちゃんは、ガラガラなどから始まり、ガラガラを振る動作を繰り返し情報の因果関係を探っている どこかにぶつけたり、落としたりしている内に手の使い方を覚え、やがては投げたり叩きつけたりする事を覚える 思考はないので反芻思考とは言えず、反芻的行動で情報を検証し、まず事象を理解する作業を行う 何度も繰り返し検証し、モノの違いや感覚を分類し区別する事で適応力をつけ生き抜く力になっていく 反芻思考が出来るようになるのは、不快・快感といった感覚が細かく分類され、より感情に結びつく知的要素が必要になる 言葉を覚え、感覚から感情、時系列で少なくとも現在と過去の理解 自分の取った行動と結果についての思考は、自我の芽生えを切っ掛けに具体的な評価としてエピソード記憶されていく ※「自我意識の芽生え」多くは1歳から2歳にかけて自我を知覚し、少なくとも3歳以降から自我の確立に入る 唯一無二の個の存在は、人格形成と共に思春期や反抗期を向かえる青春時代を経て、社会に放り出されてからも暫く続き、やっと自他共に認められるものになる 自我が確立したとして、常に自分と向き合い正しいとされる判断ができる人が立派な人だと思われる一つの要素になる そのためには、反芻思考というスキルが必要で、一生涯続けられるのが理想といえる  過去現在未来 良くなかった事に対し,生物的には、防御、避ける、攻撃といった行動の選択へ移り、経験値として活かされることになる 感情の有無は別として、アドレナリンなどの興奮物質が優位に立っているのは他の動物も同じ 知に優れた人間が、反芻思考で良くないエピソードを繰り返す原因として 検証を繰り返すスキルが足りない 情報が足りない そもそも情報が間違っている 発想に乏しい 歪んだ心 などが見えてくる いずれにしても他のモノ(方向)に反応してしまうと捉えることが出来る 悲しい思いに浸る・楽しかった喜びを噛みしめる・怖いことを思い出して冷や汗をかくなど沢山あるが、独り善がりであることも多い エピソードを、そのまま終わらせるか? それも人の考えによる選択 また同じような経験をしたい・次は別の何かを変えてみよう・絶対に避けなければならないなど、自分像を未来へ向けて描く作業がある もう一つ重要な事は、過去を書き変えるという作業 自覚ないが、人は過去を書き変えながら自分の人生ストーリーを描いている そうして、現状を評価し、未来の自分が今以下なのは嫌だと考える 結論は変えても良いわけで、そこにネガティブやポジティブなどのエッセンスを加える事になる 不器用・意地悪・正直・潔白・堅実であろうが、人はエッセンスを使う生き物でもあると考える事ができる  反芻思考は遺伝子由来 複雑になるほど何度も反復しないと上手に事を運べない・あるいは理解できない 動物の場合は感覚依存で反復学習をするが、人の場合は知的要素が入り思考錯誤のスキルが入る それが文明となり科学となって、他の生き物に出来ないことを可能にしている 思考が有ることで、他の生物と違う感覚でモノを見て、音を聞き、感じ取っていると推測されている  視覚「探す」「見つける」 人の行動の根本にあり、脳は視覚情報処理の高度な潜在能力を持つ 視覚行動学・視覚情報処理・視覚生理学が例に挙げられる 潜在能力が発現することで新しい感覚や発想が生まれる 自閉症スペクトラムでは、視覚による相手の表情が理解できず目を見る事ができないなどの情報処理能力の問題 聴覚では、大きな音など脅威を感じるものを怖がって「音源を見ようともしない」視覚で確認できないなど、人やモノに対して情報拒否する症状が現れる ここに深刻な問題が発生する 何もしなくても、生きている限り音や光・寒暖などの刺激情報にさらされており、容赦なく環境は移り変わる 自分を閉ざしても防御にはならず、そこから逃げるにも逃げられるわけでもなく、現実から置き去りになってしまい、生きるには結構厄介な状態に有る 認知症の場合、視野に入っているはずの探し物に気づかず何度も通り過ぎる 同じルートをグルグル回るといった反芻的な動作や行動が見られ、探し物が指1本分の進路を変えた所に有るのに見つけることができない 原因は脳の損傷でなく劣化が多い 緩慢な日常にある 脳の活性が起きるのは、原初的な能力のキーワード「生存を脅かすもの」から始まり、様々な意味での緊張感だと言う事は知られている 緩慢は心身を伴に不活性化させる  聴覚 「探る」「察する」 自閉的で聴覚に依存している場合、聞くと言う「探る」「察する」ことを極めて、視覚ステージに招待し音と実像を合わせていく練習をする方法がある 意図的に自ら向かい合えるよう手助けをし、メンタルを成長させる 安否の確認なしに行動範囲を広げることはできない ひたすら同じことを繰り返す能力を発揮できる場所を{探す・作る}ことは重要で、そこで反芻的な行動を引き起こす人にヒットするものが有れば大きな収穫になる 怯えていたり嫌がっているからと甘やかすのではなく、徐々に外界にさらして免疫をつける それまでは、やはり守ってあげなければならず人間関係が必須になる 認知症も同じく、音源を理解できず不安や恐怖心で〔せん妄状態〕になる 不可解な音を良くない事に結びつけて、奇妙な言動や行動を引き起こす 反芻思考のスイッチが入り、不安が解消するまでスイッチオフにならない 現実を理解(受け入れ)できない状態であれば『誤魔化す』『騙す』必要もあるが、思い込みが強いと通じないので厄介になる 音当てクイズなど、日ごろから色んな音を聞いてもらうリハビリは、難聴であってもしておいた方が良いと考えている 和風卵オムレツ 認知症と自閉症スペクトラムと反芻(すう)思考3

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023/07/02 12:09:12 PM

コメント(0) | コメントを書く

[ちょっとだけ心理学 支援介護 家庭内介護 料理] カテゴリの最新記事

|