|

|

|

カテゴリ:北中城村

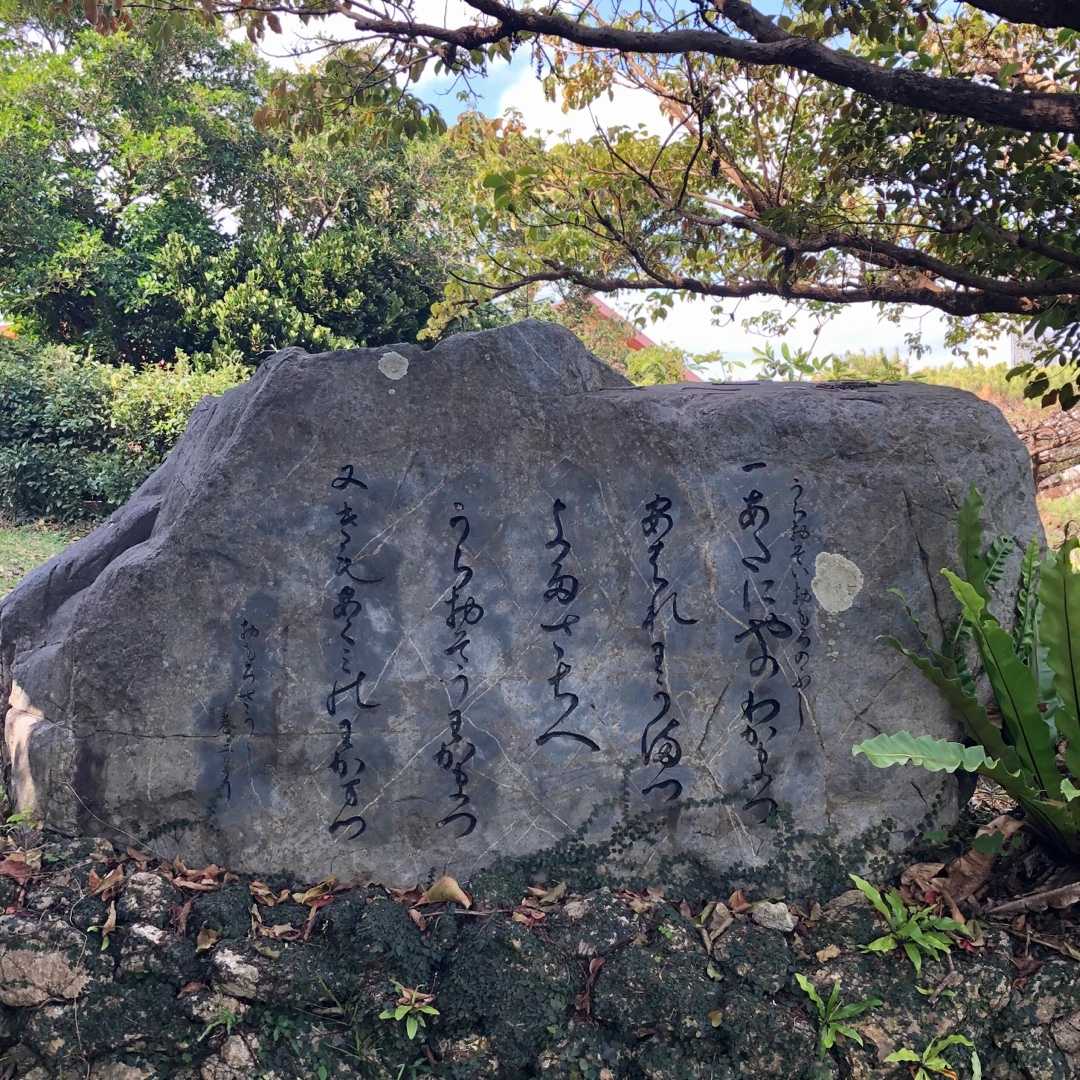

(中城若松の銅像) 中城若松(安谷屋若松)は琉球組踊の創始者である玉城朝薫(1684-1734)の組踊「執心鐘入」の主人公「中城若松」のモデルとされている人物です。さらに時代をさかのぼると琉球王国時代の歌謡集「おもろさうし」にも登場しています。若松は第二尚氏初代国王尚円王と安谷屋ノロ(神女)との間に生まれた子と言われていて、父尚円王が即位してから中城若松は安谷屋城主となりました。  (ユナハン丘稜) その後、尚真王が王位に即位し地方の按司(豪族)などを首里に集居させる「中央集権」により首里に上り、上間村(現在の那覇市上間)の地頭職に就きました。死後、中城若松の遺言により安谷屋の地に葬られたと伝えられています。「中城若松の墓」は「安谷屋集落」の北側の「ユナハン」と呼ばれる丘陵の山頂にあります。山頂は隆起した琉球石灰岩が剥き出しになっており、多くの樹木に覆われながらも比較的広い空間となっています。  (中城若松の墓) ユナハンは現在「若松公園」として整備されていて北中城村や宜野湾市の住民の憩いの場になっています。ユナハンの頂上にある「中城若松の墓」は昭和57年3月18日に北中城村の史跡に指定され、墓の前方には琉球石灰岩の切石を積んで囲んだ墓庭があります。墓は岩土に宝珠が設置された塔型の祠になっており、宝珠の下部が墓の本体という説とウコール(香炉)の奥側が墓だという説があります。墓のある頂上からは南側の麓に広がる「安谷屋集落」から西海岸を見渡せる絶景が広がっています。  (中城若松の母の墓)  (中城若松の妻の墓) 「中城若松の墓」から石段を降りてゆくと「中城若松の母の墓」があります。ユナハン丘陵の中腹にある洞窟を琉球石灰岩の岩石で蓋をする型の古墓で、洞窟内にはウコール(香炉)が設置されて安谷屋ノロであった中城若松の母が祀られています。さらに「中城若松の母の墓」の隣には「中城若松の妻の墓」があり、墓の前には石製のウコールが設置されています。中城若松の母と並んで祀られており、ユナハンの中腹から頂上に佇む夫である中城若松を見守っているのです。  (中城若松の火ヌ神)  (拝所/ウガンジュ) 「中城若松の墓」から東に100メートルの場所に「中城若松の火ヌ神」があります。この祠はもともとユナハンの麓に建っていた中城若松の屋敷跡にありましたが、若松公園の広場建設に伴い屋敷跡が埋め立てられる事になり、1989年12月12日に現在地に移設されました。「中城若松の火ヌ神」の祠内にはウコールや神石が設置されてウガンジュ(拝所)の役割があります。「中城若松の火ヌ神」がある小高い丘の裏麓には別の「火ヌ神」があり、ウコールと3つの神石が祀られていました。こちらの「火ヌ神」は若松公園と安谷屋の地の守り神として設置されていると考えられます。  (邊土大主之墓)  (野呂殿内/ヌルドゥンチ) 「ユナハン」の南側の麓に「邊土大主之墓」が建てられています。「大主」とは「按司」に次ぐ高い身分の称号で「邊土大主」は「安谷屋按司」に次ぐ権力者でありました。また「安谷屋集落」の中心部に「野呂殿内」の屋敷があります。ノロ殿内やヌルドゥンチとも呼ばれる場所はノロ(祝女)が集団で住み祭祀を行う聖域で、現在は安谷屋ノロの子孫が暮らす屋敷となっています。ノロ制度が存在しない現在でも多くの人々が「野呂殿内」を訪れて現代の安谷屋ノロに会いに来るのです。  (安谷屋のおもろ碑) 「野呂殿内」から南西側の安谷屋公民館脇に「イームイ公園」があり、敷地内に「安谷屋のおもろ碑」が建立されています。歌碑には安谷屋グスクと城主、その城主と村人が互いにふさわしい関係にあったと謡い、安谷屋に世果報をもたらす城主を讃える事により村の繁栄を願った「おもろ」が記されています。 御さけやらはかふし 一 あたにやの きもあくみの もりに 世かほう よせわる たゝみ 又 くすくと たゝみと しなて 又 たゝみと まなてすと しなて (「おもろさうし」巻ニ) 一 安谷屋の敬愛されている杜に 世果報を寄せなさる城主 又 安谷屋グスクと城主がつり合って 又 城主と愛すべき村人が和合して  (安谷屋グスク) 「中城若松の墓」がある若松公園の東側には「安谷屋グスク」が隣接しています。北中城村に点在するグスクでは、この「安谷屋グスク」が最も古いと言われています。安谷屋按司は勝連グスク按司の阿摩和利を討伐した鬼大城を中心とする第二尚氏の転覆計画に加わりますが、クーデターが察知されて鬼大城は滅ぼされます。後難を恐れた安谷屋按司は身を隠し、その後に尚円王の子である中城若松が安谷屋グスク城主になりました。  (根所の火ヌ神/ニードゥクルヌヒヌカン) 「安谷屋グスク」は南北約80m、東西約110mの大きさがあり二つの郭からなる連郭式の構造です。北西側にあるグスクの入り口には「根所の火ヌ神」(ニードゥクルヌヒヌカン)があります。この火ヌ神は一帯に「安谷屋集落」に関わる家があった事を歴史的に示す拝所で、字の祭事行事があるたびに拝まれています。「安谷屋集落」発祥の神が祀られている土地の守り神の役割があります。  (イーヌカー) 安谷屋グスクの中腹にある「イーヌカー」と呼ばれる井泉跡です。現在は湧水は出ていませんが、琉球王国時代には「安谷屋集落」の大切な水源として住民は洗濯、野菜洗い、水浴びなど生活用水として利用してきました。また、旧正月の元旦には若水を汲んでヒヌカンや仏壇に供えて、新しい年の家運隆昌と家族の健康を祈っていたと考えられます。水の神が祀られるこの井泉は地域住民の祈りの対象とされています。  (上の御嶽) 「安谷屋グスク」の山頂にはウコールと琉球石灰岩が並べられた「上の御嶽」というウガンジュ(拝所)があり、グスクの守り神だと考えられます。中城若松は有名な琉球組踊「執心鐘入」に主人公として登場します。美少年として名の知られた中城若松は、首里での奉公に向かうその途中に日が暮れてしまい山中の宿に泊めて欲しいと願います。その宿では若い女が1人で留守番をしていました。女は親が居ないときは泊められないと断ります。しかし若松が名乗ると女は有名な若松に憧れの思いを寄せていたので、これは思いがけない好機と態度を一変させて家に招き入れたのでした。  (宿の女の銅像) 若松公園の入り口に設置されている「宿の女」の銅像です。若松は眠りにつきますが、女は若松への思いを遂げようと若松を起こして関係を迫ります。「そんなつもりはない」と頑なに拒む若松に女は「これも運命ですよ」と激しく迫り、しつこく若松に詰め寄ります。身の危険を感じた若松は、女の手を振りほどき外へと逃げ出したのです。  (遍照寺跡) 首里の末吉公園にある「遍照寺跡」です。当時、遍照寺は万寿寺とも呼ばれ、現在はわずかな石垣の遺構のみ残っています。さて、若松は末吉の万寿寺に逃げ込み住職に助けを求めます。住職は若松を鐘の中に隠し、寺の小僧達に番をさせ「決して寺に入れるな」と言いつけます。そこへ若松を追って宿の女がやって来たのです。  (遍照寺跡の敷地) 遍照寺(万寿寺)跡に残る寺の土台の一部と敷地です。ともあれ、小僧達は女を追い出そうとしますが、女は強引に寺に入ってしまいます。 寺中を探し回る女のただならぬ気配に気付いた住職は、若松を鐘から連れ出して逃がします。逆上した女は鐘にまとわりつき、鬼に変身してしまいます。しかし、住職は法力によって鬼女を説き伏せ鎮めることができ、中城若松を助ける事に成功したのです。  (劇聖玉城朝薫生誕三百年記念碑) 末吉公園に「劇聖玉城朝薫生誕三百年記念碑」があります。記念碑には中城若松が主人公である組踊「執心鐘入」の様子も表現されています。沖縄の民俗文化の未来のために生誕三百年を記念して「執心鐘入」ゆかりの地を朴し、この記念碑は建てられました。中城若松は組踊の他にも琉球歌謡集「おもろさうし」にも登場します。  (若松のおもろの石碑) 若松公園には「若松のおもろ」の石碑があります。石碑には「あだにやのわかまつ あはれわかまつ よださちへ うらおそうわかまつ 又きもあぐみのわかまつ」と記されています。直訳すると「安谷屋の若松は枝を伸ばし村を守護する立派な松である」と言う松の木を褒める内容ですが、この歌には安谷屋の若松の根心と聡明さ、有望な未来を若さと豊かさを象徴する松の枝に託して謡われた「おもろ」が掛けられているのです。  (中城若松の墓) おもろ名人として知られる唄三線の始祖「赤犬子」が安谷屋のあたりで「まつ」という一人の子供と出会い、その振る舞いを見て作った歌がこの「若松のおもろ」です。中城若松は遺言に託した通り、愛する生まれ故郷の安谷屋の地に母と妻と共に同じ丘陵に永眠し、ユナハンの頂上から沖縄の平和と繁栄を見守っているのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.10.28 19:16:45

コメント(0) | コメントを書く

[北中城村] カテゴリの最新記事

|