|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

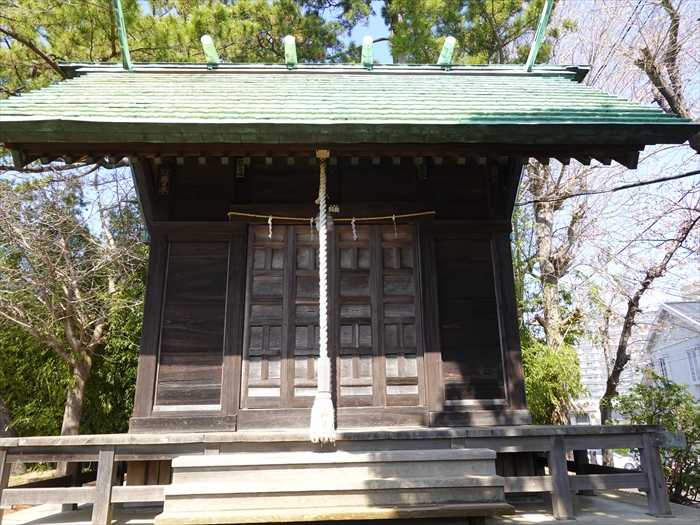

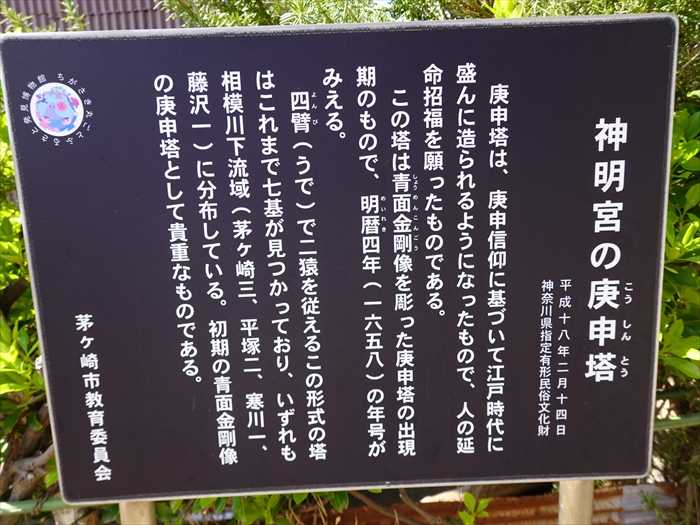

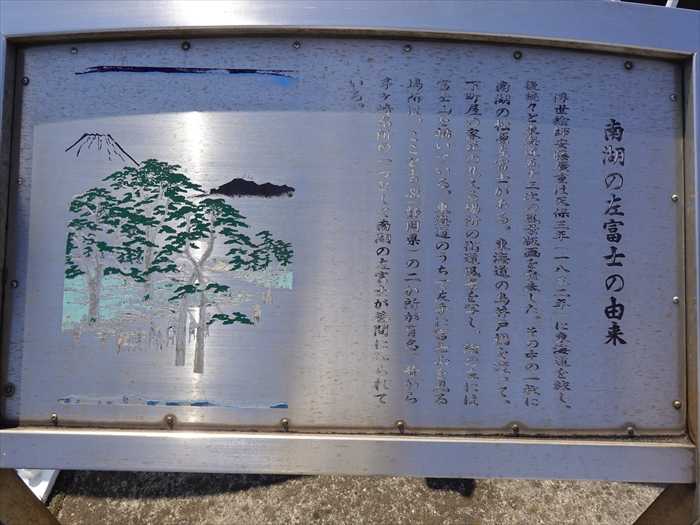

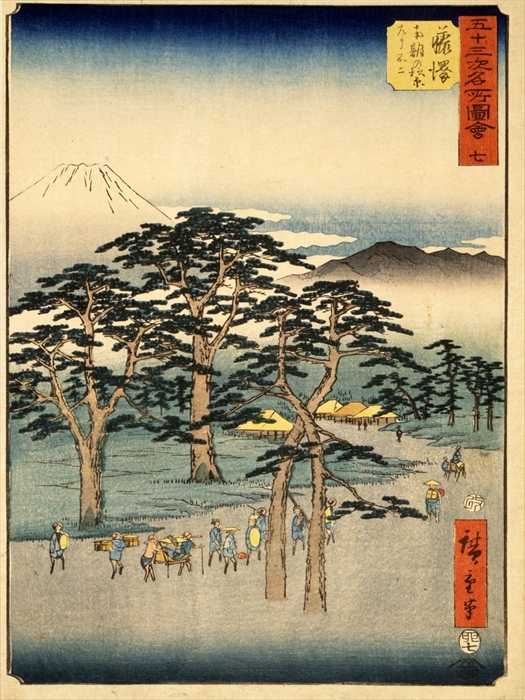

「厳島神社」を後にして石畳の道を「国道1号」の「十間坂」交差点に向かって進む。  「十間坂」交差点で「国道1号」に合流しここを横断して「梅田通り」を進む。 「十間坂」という地名の由来は「西の方に向かってゆるやかな登り坂になっているから」とか、 「右に富士山や箱根、左に鎌倉や江ノ島やら、十景が綺麗に見えたから」等諸説もあったりと、 本当のところは分かっていないと。  次の五差路を左折し茅ヶ崎市十間坂3丁目と4丁目の境の道を南西に向かって進む。  突然、右手に巨大な墓地が拡がっていた。近くにあった「円蔵寺」👈リンク の墓地では なさそうだったが。  その先、右手にあった「神明宮」に立ち寄った。 神奈川県茅ヶ崎市十間坂3丁目9−47。  社号標石「神明宮」。  「石鳥居」を潜り境内を進む。 正面に「神明宮(しんめいぐう)」の社殿。  神明宮は、現在は第六天神社の兼務社である。 創立年代、由緒は不詳。境内には、江戸時代前期の明暦4年(1658年)の銘のある庚申塔があり、 県の文化財に指定されている。 御祭神は天照大神。例祭は9月15日。元日には元旦祭が、11月23日には新嘗祭がある。 当社は、毎年7月の海の日に神奈川県茅ヶ崎市西浜海岸で行なわれる浜降祭(はまおりさい)に 参加する一社である。  「社殿」の手前、左側にあったのが「庚申塔」が鎮座する覆殿。  「庚申塔」が二基。 向かって左側の庚申塔には青面金剛像が彫られた庚申塔としては初期(明暦四年造立・今から 約365年前)のもので貴重なものだと。 右側の庚申塔の主尊も四臂の青面金剛。宝輪や弓を持ち合掌する青面金剛像。三猿はそれぞれが 気ままな格好をしている。造立年は不詳 と。  「神明宮の庚申塔 庚申塔は、庚申信仰に基づいて江戸時代に盛んに造られるようになったもので、人の延命招福を 願ったものである。 この左の塔は青面金剛像を彫った庚申塔の出現期のもので、明暦四年(一六五八)の年号がみえる。 四臂(うで)でニ猿を従えるこの形式の塔はこれまで七基が見つかっており、いずれも相模川下流域 (茅ヶ崎三、平塚ニ、寒川一、藤沢一)に分布している。初期の青面金剛像の庚申塔として貴重な ものである。」  そして再び旧東海道・国道1号に出て相模川の方向に進む。  右手にあったのが「第六天神社」。  「第六天神社」の「拝殿」。 この神社は2019年の「旧東海道を歩く」で訪ねた神社。  「第六天神社👈リンク の「拝殿」に近づいて。  「南湖入口」交差点を通過。  左側には歴史を感じさせる民家があったが、現在は空き家のようであったが。 これが旧「田村呉服店」なのだろうか? 1898(明治31)年に「茅ヶ崎駅」が開業し、大正期には製糸工場「純水館」が駅前に開設され、 ここ茶屋町にあった旅館や料理店なども駅前へ移転。賑わいは「南湖の茶屋町」から、 駅北口より延びる通り(のちの「エメロード」)へ移っていった。 「田村呉服店」は、現在「田村屋」として、駅に近い新栄町で営業を続けている と。  「1927(昭和2)年当時のこの場所の写真」。 「東海道」の「藤沢宿」と「平塚宿」の間には、休息する場所として立場が複数あった。 その中でも「南湖立場」は比較的規模が大きく、現在の地名にも残る茶屋町として栄えた。 茶屋だけでなく旅籠もあり、その後も商店が開業するなど、このあたりの商業の中心地となった。 写真は1927(昭和2)年に撮影されたもので、写真左に「田村呉服店」の看板が見える。  【https://smtrc.jp/town-archives/city/chigasaki/index.html】より そして次に「茶屋町大神宮」を訪ねたのであったが。 住所は「神奈川県茅ヶ崎市南湖1丁目7−7 4-2 ダイアパレス茅ヶ崎南湖」と。  ネットで調べてみると。このマンションの中に、「茶屋町大神宮」が鎮座しているようであった。 もちろん、入口はオートロックであり中には入れなかった。  ネットから「茶屋町大神宮」を。  【https://www.sagami-yashiro.net/2014/04/blog-post_3999.html】より 「神輿」も。  【https://www.sagami-yashiro.net/2014/04/blog-post_3999.html】より そして前方に見えて来たのが国道1号・「鳥井戸橋」。  青色の大きな欄干。  「千の川(せんのかわ)」に架かる「鳥井戸橋」から上流を見る。  「鳥井戸橋」を渡ると、右手には先日訪ねた「鶴嶺八幡宮」👈リンクの 大きな朱の「大鳥居」が。  社号標石「鶴嶺八幡宮」。  旧東海道(現国道1号)が大きく右にカーブし、道路左側、川の真っ直ぐ先に富士山が見えた。 橋のたもとには、「南湖の左富士の碑」も建てられていた。  「南湖の左富士之碑」。  「とりいどばし」。  「南湖の左富士の由来 浮世絵師安藤広重は天保三年(1832)に東海道を旅し、後続々と東海道五十三次の風景版画を 巷間に知られている。」発表した。その中の一枚に南湖の松原左富士がある。東海道の鳥井戸橋を渡って、下町屋の家並の 見える場所の街道風景を写し、絵の左には富士山を描いている。東海道のうちで左手に富士山を 見る場所は、ここと吉原(静岡県)の二か所が有名。昔から茅ヶ崎名所の一つとして南湖の左富士が  歌川広重「五十三次名所図会 七 藤沢 南期の松原左リ不二」  「関東の富士見100景 富士山の見えるまちづくリ 地点名 茅ヶ畸市からの富士」 と書かれたプレート。  「鳥井戸橋」から「左富士通り」に架かる「石原橋」を見る。  「鳥井戸橋」を引き返す。  この日の「南湖の左富士」。 富士山頂の白い雪は見えたが、春霞の影響か?  以前に同じ場所から撮った写真。  「昭和戦前期」の「鳥井戸橋」の姿であると。 「鳥井戸橋」とともに撮影された「左富士」。橋の下に流れる川は「千ノ川」。 大正期までは蛇行していたが、流路が改修され、「富士山」は「鳥井戸橋」の下流方向に見える。  【https://smtrc.jp/town-archives/city/chigasaki/index.html】より 「南湖の左富士之碑」前から「鳥井戸橋」交差点を振り返る。  「南湖の左富士之碑」前から「鶴嶺八幡宮 大鳥居」を振り返る。  「石原橋」を渡る。  石原橋の欄干にも、「南期の松原左リ不二」の絵のモチーフが。  右が「鳥井戸橋」、左が「石原橋」。 いずれも「千の川」に架かる橋。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.20 05:50:56

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|