|

|

|

カテゴリ:災害記録帳

1958年9月26日21時頃伊豆半島をかすめた狩野川台風は27日の0時頃には神奈川県三浦半島付近に上陸、その後関東地方東部を縦断するコースをとり、伊豆半島や東京を中心に死者888名、行方不明者381名、負傷者1,138名、住家全壊2,118棟、半壊2,175棟、床上浸水132,227棟、床下浸水389,488棟(いずれも消防白書より)という甚大な被害をもたらした。伊豆半島の狩野川流域で大規模な水害が発生したことから、気象庁はこの台風を「狩野川台風」と命名、同時にさかのぼって命名された「洞爺丸台風」と共に、公式に名称が与えられた最初の台風となった。東京でも多くの家屋を進水させた狩野川台風はそれまでの水害が下町低地に集中的に被害をもたらしたのに対して、山の手台地が被害を受けた特徴的な事例となった。

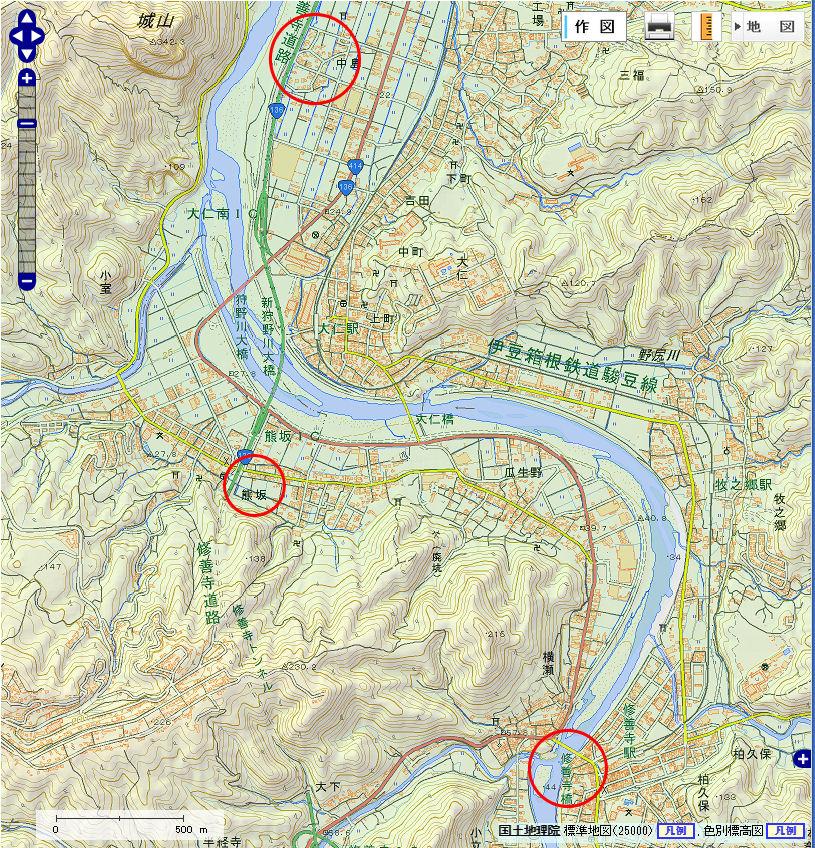

伊豆半島における被害 狩野川台風は一時気圧が877ミリバール(現在の単位はヘクトパスカル)にまで発展、アメリカの飛行機観測では中心付近の最大風速が100メートルに達し、日本に接近する頃には衰えたものの、折から停滞していた秋雨前線を刺激して東日本は記録的豪雨になった。この台風で大きな被害を受けたのはこの台風の名称が物語るように伊豆半島であり、次いで東京・横浜など南関東だった。 伊豆半島の狩野川上流にある湯ヶ島観測所では26日の一日雨量が当地における観測史上最大となる728mm(それまでの最高は483mm)を記録、台風がかすめた21~22時には時間雨量120mmに達した。雨雲が天城山系に滞留したことで被害は狩野川上流域に集中したのも大きな特徴だった。 狩野川上流の山域は戦後復興で山林が大量に伐採されており、脆弱な火山噴出物が侵食されることで谷あいに土石流をもたらした。旧中伊豆町の筏場地区では「筏場の大崩壊」が発生、土石流が谷を飛び出し激しい水流によって山を2つに割った(この山は蛇喰山と呼ばれる)ほどだった。   <上:筏場の大崩壊の土石流の進路。下:水流に二つに割られた山(いずれも国交省中部地方整備局HPより)> 流れ出た土砂や流木が狩野川と大見川の合流点下流にある修善寺橋押し寄せた。修善寺橋は強固な鉄橋であったことから倒壊せずに川の流れを閉塞させ、上流に大量の水を湛水させた。やがて水圧に耐えられなくなった修善寺橋は倒壊、大規模な洪水が下流を襲う事態になった。 その直撃を受けた熊坂地区は、地区住民の約3割にに相当する289人が犠牲となる壊滅的な被害を受けた。さらに洪水は蛇行する狩野川の堤防を破壊しながら、直線的に流れ下り多くの人家を流失させると、千歳橋を閉塞させてその上流の南条地区の堤防を破堤、田方平野を浸水させて、最終的に死者・行方不明者853名という甚大な被害をもたらした。 なお、この際に修善寺橋の下流はほとんどの家が流されているなかで中島地区のみが流失を免れている。この地区は周囲より1~2m地盤が高い土地(自然堤防)に集落をつくり、また屋敷林に守られていたことも大きいとされる。  <現在の修善寺橋と熊坂地区、中島地区(地理院地図より)> 山の手水害としての狩野川台風 東京都では26日の雨量が392.5mmという気象庁開設以来最大の値となった。死者・行方不明者は46人にとどまったものの、浸水家屋数は約33万戸に達した。東京都では初めて災害救助法が適用された災害でもある。足立区・墨田区、葛飾区、江東区、江戸川区、さらには台東区や荒川区、北区、板橋区の下町低地にあたる地域はもちろん、従来水害には強いとされていた世田谷区・杉並区・中野区などの山の手台地もこれに含まれている。 大田区ではいわゆる多摩川低地で被害が広がった。大田区の地形は大まかに北西部が武蔵野台地、南東部が多摩川下流の三角州性の低地になっており、その低地部が浸水した。しかしこの時多摩川は破堤しておらず、浸水は呑川・内川・丸子川といった台地の谷底を流れる中小河川の氾濫によるものだった。氾濫した水はより低い場所を求めて、多摩川低地を冠水させた。 山の手台地(武蔵野台地)は比較的標高が高く、地盤もいいことから災害に強い地域と考えられてきた。しかし狩野川台風では武蔵野台地上においても浸水被害が多発することになる。 確かに、自然的素因として台地上は低地に比べれば水害を受けにくい条件にある。しかし台地上にもいくつかの中小河川が流れることで谷が形成されており、周囲に比べて低い土地がある。こうした「標高は高いが、周囲に比べて低い」土地は、大量の雨が降って川が溢れた場合などには当然浸水のリスクがある。さらにこうした中小河川は大きな排水容量を持たないため、大雨の場合短時間で出水するケースが多も多い。 また、山の手台地は急速に進んだ市街地化により、それまで遊水地の役割を担っていた場所が宅地化され、大量の雨水を一時的に貯水しておくことができなくなった。また、水路が暗渠化されたことや、アスファルト化が進み、雨水が地中にゆっくり浸透することができなくなったことで、雨水の行き場がなくなり、台地上でも相対的に低い場所へ集中的に流れるようになってしまった。災害には自然的素因だけでなく、こうした社会的素因も大きな影響を与える。 昨今問題になっている都市型の集中豪雨(いわゆるゲリラ豪雨)などでは、短時間に大量の降雨があるため、下町低地以上に山の手台地での浸水リスクが高い。行政でも中小河川の水を地下でバイパスさせたり、下水管を大きくすることで排水容量を大きくするなど、様々な対策を打っており、以前に比べれば改善が進んできているが、それでも容量を越えてしまえば、水は「低い場所を探して流れる」という原則に従って、台地の中の谷や窪地を浸水させる。狩野川台風における浸水地域を見ていくと、やはりこうした地域が該当する。  <狩野川台風による東京都区内の浸水区域(防災科学技術研究所HPより)> 狩野川台風が残したもの 狩野川台風で甚大な被害を受けた伊豆半島では、狩野川の氾濫に対処するため、1965年に狩野川放水路が完成した。放水路は途中大男山の下を長岡トンネルで抜けている。また旧大仁町上島地区では、狩野川の流れを直線化する神島捷水路が設けられた。 東京においては、狩野川台風が示した山の手台地の浸水リスクが1960年代に大きな問題となった。これは宅地が郊外へと広がりを見せた時期と一致する。都市化により地面はアスファルトで固められ、川は暗渠になり、その土地本来の性質を知らない人たちが移り住んでくることで、インフラが整備されているとしても、一度災害に見舞われた場合の脆弱さはかつての比ではない。現在でも山の手台地では毎年のようにゲリラ豪雨による浸水が繰り返されている。そして浸水する場所はいつも決まっている。土地の性質とはそういうものなのだということを示す最初の事例となった災害でもある。 ※本記事は拙著『地名は災害を警告する』等を一部再編してまとめたものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2016.03.06 14:28:41

コメント(0) | コメントを書く

[災害記録帳] カテゴリの最新記事

|