|

|

|

カテゴリ:災害・防災

災害によっていろんなものが変わっていきますね。

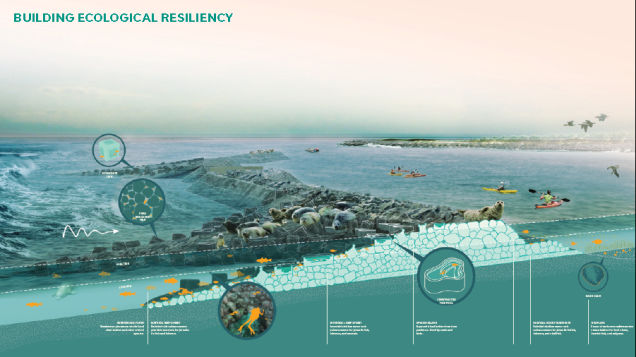

今から2年前、ハリケーン・サンディがアメリカ東部に上陸し、ニューヨークに大規模な都市水害を引き起こしました。その被害規模は歴史的に見ても甚大で、多くの被災者を出しました。それから2年、被害を受けたニューヨークは、想定外の災害に備えて対策を強化してきました。 サンディによって多くの人が住居を失いました。中にはホームレス生活を強いられた人もいます。今年の夏、ニューヨーク市の災害対策課はこうした事態に備え、ブルックリン橋近くに災害用シェルターを建設しました。   シェルターはコンテナ型になっており、簡単に移動、設置することができます。また、避難の長期化に備えて、ベッドルームや貯蔵庫も設けてあります。現在、実際にシェルターに入居してもらうことで、その実用性を試しています。 サンディによって、我々の大災害への対策が不十分であったことが明らかになりました。そのため、市や連邦政府は急いで災害対策の見直しをはじめました。例えば、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁は洪水ハザードマップをより現実的なものに変えています。 また、アメリカ地質調査所は高潮から大気圧までのすべてをリアルタイムで追跡できるシステムを作りました。次にハリケーンが来たら、このシステムによってより正確な被害状況を知ることができるでしょう。 サンディに関して多くの人が記憶していることの1つに、充電スタンドが不足していたことがあります。この記憶が市の既存のインフラ計画に影響を与えました。  例えば、太陽光発電による携帯充電スタンドの設置があります。またニューヨーク市は、古い公衆電話の改造を計画しています。緊急警報の放送を行う機能や緊急時に市民が連絡に使えるようにする機能を追加する予定です。  最近になってニューヨーク市は、7000台の古い公衆電話をWi-Fiネットワークを導入する計画を発表しました。公式には次のように説明しています。 公衆電話の使用率は減っています。しかし、公衆電話は外部の電源がなくとも回線を通じて電力をもらうことができるので、サンディの時のように電源が断たれるような緊急事態において大きな役割を担っています。 サンディが上陸する以前からニューヨークは高潮の危険にさらされていました。しかしサンディによって、高潮対策を含めた都市開発計画が推進されるようになりました。アメリカの都市開発機構はRebuild by Designと呼ばれる大きなデザインコンペを開き、プロジェクトのために何十億も投資しています。  その中で最も大きな計画のひとつが、マンハッタンの岸に約5メートルの防潮堤を設置することです。またスタテン島では、大陸棚を作る計画があります。この大陸棚のおかげで高潮の到着を遅らせることができるようになるそうです。 災害はいつ起こるかわからないもの。万が一の事態に備えておきたいですね。 (ギズモードジャパンより) ------------------------------ 一つの災害から得られる教訓は大きい。 その教訓には汎用的なものもあれば、地域的特性と大きく関係するものもある。 同じような環境で同じような災害が繰り返されていることを考慮すれば前者はもちろん、後者を如何にその後の対策に生かすのかが重要になってくる。 ハザードマップの整備に見られるソフト面の充実(アメリカの洪水ハザードマップがどのようなものからどのように「より現実的なもの」に変えたのかは非常に興味があるが、この記事からは詳細が分からない)はもちろんのことだが、災害用シェルターや太陽光発電による携帯充電スタンドの設置といった事後のことを考慮したアプローチや、高潮から大気圧までのすべてをリアルタイムで追跡できるシステムの充実などはもとより、防潮堤のようなハードで街を守ることにおいてもアメリカはダイナミックだと感じる。 ニューヨークにおけるサンディの被害は高潮対策を推進するひとつのトリガーになったようだ。 大都会であるマンハッタンにおける5メートルの防潮堤や、スタテン島での大陸棚建設で高潮を遅らせるといった対策は日本ではなかなか見ることができない。 何よりも防災も街のデザインと位置づけてコンペを実施している点は興味深くもある。 街づくりと防災は大きく関係している。 災害に強い街づくりを一からできるのであればそれが一番効率的だが、実際にはそうはいかない。 すでに都市はその都市なりの機能を持って成立しており、それをすべて解体することはできないわけで、実際には現状の環境下で最大限できることを考えていくことになる。 このあたりは日本においても変わらない課題といえる。 ただ、こうしたインフラをはじめとした設備の充実だけで被害が防げるわけではない。 ハザードマップの整備運用ももちろん大事。 加えて、サンディの被害の様子やその教訓を如何に残して伝えるかという点も重要になってくる。 特に都市は人の入れ替わりも激しい。 前回の災害を経験していない人が次第に多くなっていくのも必然のこと。 その中で過去の被災経験をいかに共有していくのかは都市の大きな課題といっていいだろう。 また、汎用的な教訓については日本、とりわけ東京や大阪のような海辺の大都市においても共有できることが多い。 一つの災害を世界的に共有できる知見として整理することもまた重要な取組になるはずだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2014.11.09 02:30:30

コメント(0) | コメントを書く

[災害・防災] カテゴリの最新記事

|