|

|

|

全て

| カテゴリ未分類

| ブログについて

| レンズ

| カメラとレンズ

| オーディオ

| クルマ

| ランタン

| 音楽

| 酒

| カメラ、レンズ、写真

| 時計

| 文房具

| 器

| 石

| ガラス

| 照明

| インテリア

| 本

| 写真

| 日用雑貨

| 食べ物

| 映画

| オーディオ・音楽

| 旅行

| 映画・ドラマ

| 庭

カテゴリ:オーディオ

個人的にダイヤトーンのP-610Bなどの、

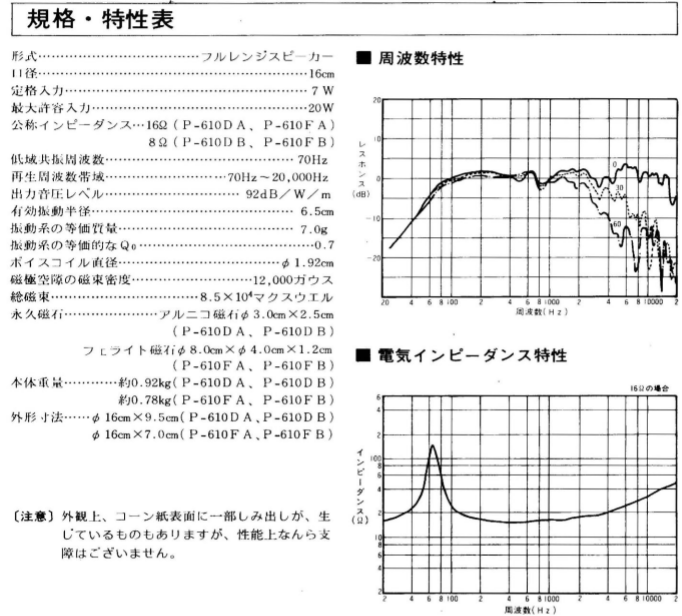

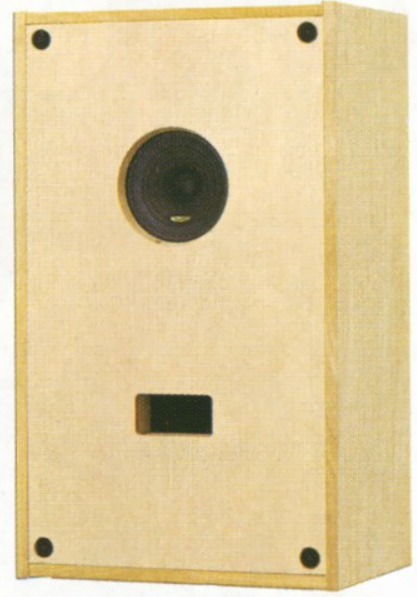

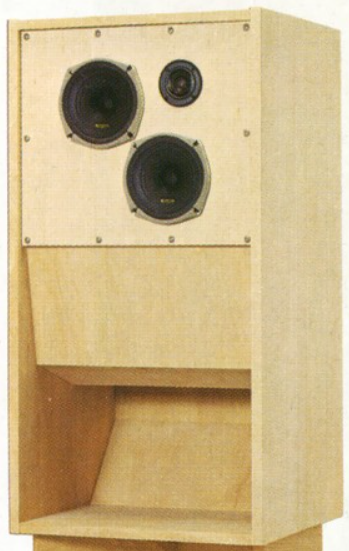

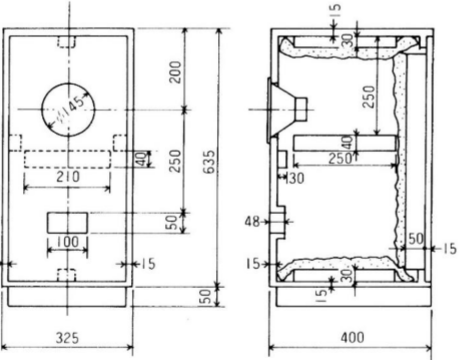

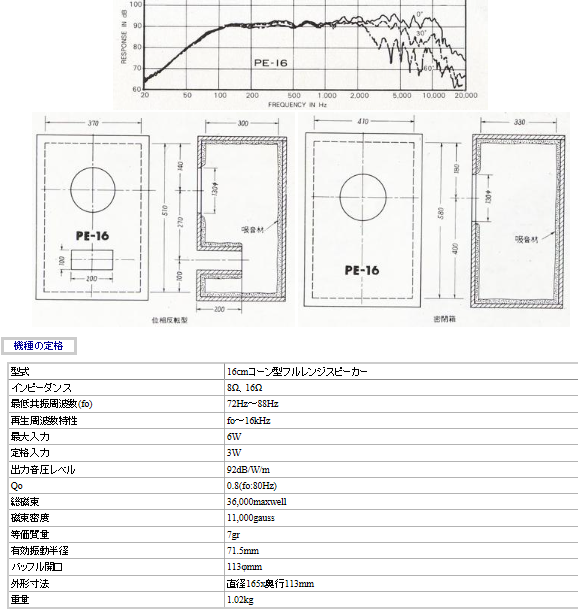

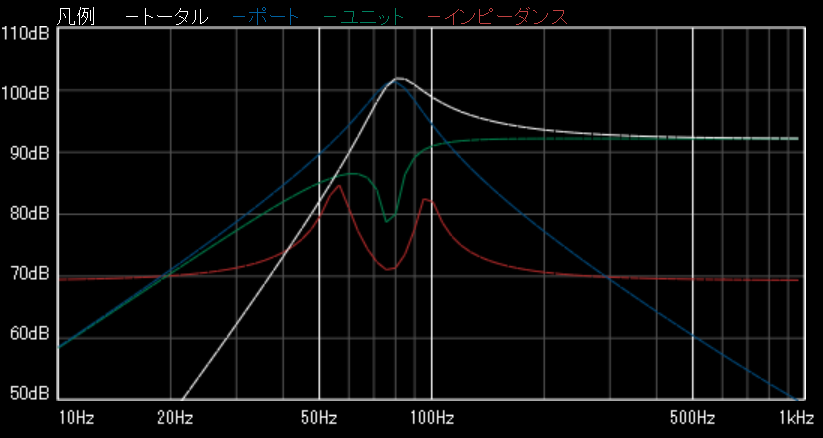

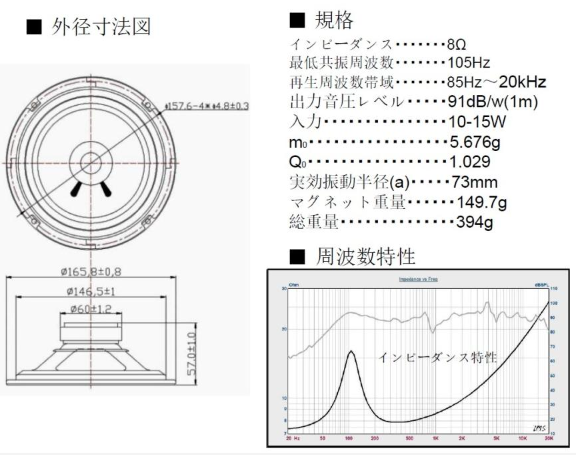

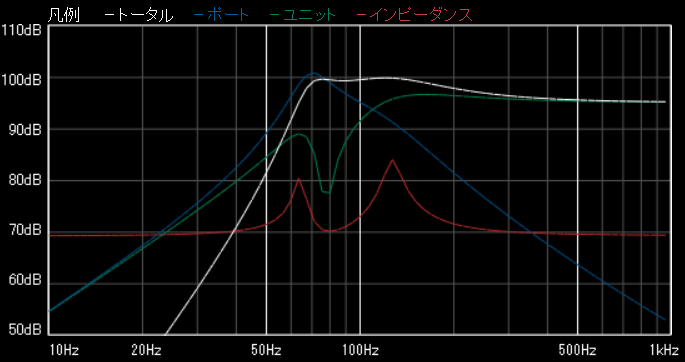

16cm/ロクハンのフルレンジの音に接して以来、 メインスピーカーのネットワークといえばコイルなしで、 せいぜいツイーター用のコンデンサーというのが基本だ。 古典的なP-610B自体は使いこなしが面倒なので、 積極的にどうこうしようと思わなかったのが、 やはり何となく気にはなっていたようで、 恐らく未使用と思われるP-610FBを持っている。 頑丈なラップにくるまれているのを見れば、 秋葉原のコイズミ無線の店頭で見掛けたようなサンプル品だったらしく、 右側のラップの表面には値札を剥がした様な跡が残っている。 普及版のFBを裏から見ると結構大きなマグネット背負っている。 高級版のDBのアルニコと重さ以外のスペックはそっくりなのは、 アルニコに合わせてフェライトの磁気回路を設計したと思われる。  フェライト+ロールエッジという、 P-610原理主義者が見向きもしないFB型は、 エッジが経年変化の少ない材質のお蔭で歳月を経過した現在でも綺麗だし、 マグネットだって保磁力の弱いアルニコなんか減磁していくものなので、 長期的にはフェライトの方が安心できるというものだ。 そもそも元祖だったP-62Fのマグネットには、 OP磁石というフェライト系が使われていたので、 FB型は元祖に近づいた先祖返りと言って良い。 改めてP-610FBのスペックと箱に関わる資料を集めてみる。 P-610FBの特性図。 周波数特性(f特)の測定はJIS規格の巨大な密閉箱なので、 古典的なユニットの低域には参考にしかならないけど、 高域は実質的には先代のBと大して変わっていないと思う。 そもそも振動板の軽いフルレンジに関して、 背圧の掛かる密閉箱なんか無視した方が良い。 フラットでダラ下がりの低域は聴感上では量感が無いし、 何と言ってもボーカルが死んで価値が半減する。  先代A/B用で1970年代に発表された、 純正エンクロージャーキットのKB-610Sは、 局用モニターとして最適なものをダイヤトーンで検証した結果だろうけど、 幅415/高さ737/奥行き310という具合でとにかくデカい。 これが、古典ユニットの扱い方の基本なのだ。 バッフル面積が大きいのは背後に回り込む低域を考慮したのだろうか。 この約95Lの容積というのは一斗缶5個ちょっと。 これだけあれば30cmユニットが使えると思うデカさ。  恐らく低域を50Hzまで忠実に再生する事を目標に設計されていると思われるけど、 意外に低域が下まで伸びたフラットなスピーカーというのは、 波長の長い低域が背後に回り込んで減衰するので量感不足に感じる事が多く、 壁に押し付けたり床に直置きとかトーンコントロールが必要になったりする事が多い。 当時はバックロードホーンがブームだったので、 P-610A二発に加えてツイーターのTW503を追加した純正キットまであった。  他にも推奨エンクロージャーにはこんなのもあった。 これの容積は大体80Lでダクトの共振周波数を計算すると50Hz。 小さくなったけど一斗缶で4個半とデカい。  実は友人用に作ったP-610Bのバックロードホーンは、 上記のバスレフボックスそのままでは面白くないので、 外寸はそのままに内部へ適当なバックロードホーンを押し込んだハイブリッドだった。 最終形態のP-610MA/MB用の別売りエンクロージャーは、 KB-610Mというものでペアの価格は4万円だった。 大きさは幅294/高さ529/奥行き240で、 最初のKB-610Sからは大幅にコンパクトになり、 容積比60%減の約37Lという一斗缶2つの大きさ。 MA/MBの基本形態はA/Bと余り変わらない様に見えるけど、 従来のP-610系とは全くの別系統だと思う。 音圧レベルが下がっているのを見ても、 今時の低能率スピーカーを意識していると思われ、 ついでに最近の住宅事情に合わせ小さめな箱で低音が出るように、 M0を重くしてQ0などが小さくなっているのではないか。  上記のメーカー推奨では、どうにもならないので、 P-610A/Bのライバルとして1974年頃に登場した、 パイオニアPE-16のスペックと推奨BOXを見てみる。  PEー16のスペックは同世代のP-610A/Bと殆ど似たようなものだけど、 磁束密度が少し高く振動板のM0は少し軽い。 F特を見てもP-610FBよりもオーバーダンピングらしく、 低域がダラ下がりになっているのが分かる。 それにしてもF0が16Hzも幅があるのはなぜだろうか。 推奨バスレフBOXの容量は56L、 一斗缶3つになりダクトの共振周波数は65Hz。 この箱もパイオニア社内でモニター用として検証されている筈だ。 昔はスピーカーの設計というと、 長岡鉄男さんの自作本を参考に電卓でパラメータを色々と変えて、 その数字を表にした後は最後に経験と勘で形にしていたのだけど、 最近はネットで簡単に必要なデータが得られるのはありがたい。 バスレフの共振周波数 http://www.diy-sound.net/bassref_calc.html 今時は、ユニット/箱の容量/ダクトの共振周波数などのデータを入れると、 予想されるf特性までグラフにしてシミュレーションしてくれるのでとても助かる。 https://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff_canvas.htm 最初に推奨の容量80L/fd:50Hzのf特シミュレーションを見ると、 低域の公称値は40Hzと言ったところで流石に優秀である。 インピーダンスを見ても最低共振周波数のFoは58Hz辺りで、 設置のやり方では50Hz辺りまでフラットに持っていけそうなのが分かる。  次にPE-16用の容量56L/fd:65Hzでは、 低域の公称値は55Hzという所か。 やはり容量が小さい分だけインピーダンスを見ても、 f0は76Hz辺りに上昇している。 80Hzに200Hz辺りと比べて10dB近いピークがあるけど、 波長の長い低域は背面にまで回り込んでいくので、 リスニングポイントではフラットになる可能性の方が大きい上に、 小音量ではラウドネス効果も期待できる。 むしろ、こういう特性の方が聴感上の低域バランスが良く、 トータルでは低域の重要な部分がしっかりするので、 特にポピュラー系の音楽再生には申し分ないと思う。  昔はロクハンに始まりロクハンに終わると言われるスピーカーの世界。 いずれ手持ちのP-610FBを鳴らしてみたいと思っているけど、 エンクロージャーはPE-16用をベースに奥行きを取った、 スペースファクターの良いトールボーイに仕立てようか。 それからCDの発売から間もなく登場したP-610FBは、 エッジがフラットなスポンジからロールエッジに変更されているのを見ても、 デジタルを相当意識していると思われるけど、 高域の特性は先代のA/Bの頃から余り変わっていないようで、 f特図を見ても正面から外れるとガックリと落ちてしまうので、 現在の音楽ソースに対応する為にツイーターは絶対に必要だ。 A/B時代にダイヤトーンの推しだった、 純正コーン型5cmのTW-503を持っているけど、 古いしヘソ曲がりなのでメーカー推奨の優等生的な音は遠慮して、 もう少しシャープな音で指向性の良いドーム型が欲しい。 実は手元には同じダイヤトーン製の、 DH-2501BMというツイーターが手元にある。 少々P-610FBには過ぎた高級ユニットだけど、 元は本格3ウェイシステムのDS-53Dの高域ユニットで、 放熱と音の為に接合部を無くしボビンまで一体化した、 チタン製の振動板を搭載している。 DS-53D自体は92dB/mの音圧レベルで、 スコーカーとの高域クロスオーバー周波数は5KHz。 チタンはしなやかで癖のない音の印象があるので、 P-610FBとの相性も良いんじゃないか。 コンデンサー1個のアッテネーター無しでいけると思う。 6dB/Octのローカットコンデンサーの計算は、 159000÷(コンデンサ容量μF×インピーダンスΩ)  大きなマグネットとガッシリしたダイキャストフレームのツイーター。 確か当時のTW-503推奨は3.3μFだったので6000Hzクロスだ。 一方、DH-2501BMはインピーダンスが6Ωなので、 8000Hzになるけど結構良い所じゃないかな。 上記のツイーターの箱の蓋。 この段ボールも日本製スピーカーが元気だった頃の文化遺産だ。  ついでに80年代生まれのP-610FB以外で、 現行で入手可能な振動板が軽くてQ0の高い、 鳴りっぷりの良さそうな古典的なユニットとなると、 ダイトーボイスのDS-16ⅢFがある。 ダイトーボイスDS-16ⅢFのスペック  DS-16ⅢFをPE-16用の箱に入れたf特シミュレーションを見ると、 P-610FBよりも200Hz辺りからゆっくりと上昇したフラットな特性が見事で、 これはこれで良いバランスの音になると思う。 F0は80Hzで公称の低域再生周波数は58Hzと言った所で、 普通に音楽を聴く分に文句はないだろう。  今時主流の小口径低能率とは違う、 鳴りっぷりの良い古典的ロクハン・フルレンジの音は、 個人的にはオーディオに関わる原点なのだ。 デカくて重いアルテックの30cm同軸の617-8Aよりも、 システムとして実現する可能性が高いかもしれん。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.02.05 20:44:53

コメント(0) | コメントを書く

[オーディオ] カテゴリの最新記事

|