|

|

|

カテゴリ:島津一族

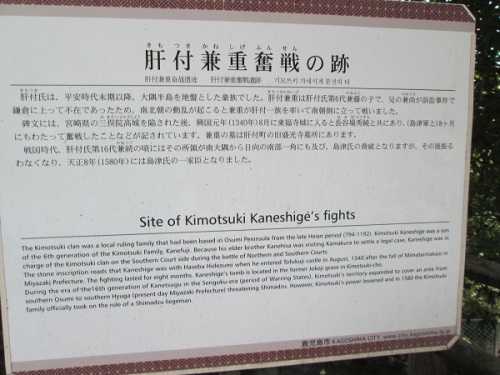

島津氏は薩摩・大隅・日向の守護として初代忠久から四代忠宗までは主として鎌倉に住まい幕府に仕えていた。五代貞久になって初めて薩摩に入って、各地の豪族たちと戦いながら勢力を広げ、守護大名から実質的に薩摩・大隅・日向三国を支配する戦国大名へと変わっていったのである。 そして、最終的に鹿児島を制圧した戦いが繰りひろげられたのが、東福寺城のある多賀山である。 ここ多賀山では、平安時代以降、大隅半島を地盤としていた豪族・肝付兼重と長谷場秀純が暦応3年(1340)8月がここにあった東福寺城に入り、島津軍と8ヶ月にもわたり奮戦した。  最終的に島津氏が勝利し、興国2年(1341)には中村氏(矢上一族)が守る東福寺城を攻略して、子の6代氏久に与えた。鹿児島が戦国大名島津氏の拠点となるのはこの時からである。 文治元年(1185)初代島津忠久が島津荘の惣下司職に任命されてから、鹿児島を拠点にするまで実に150年以上の年月がかかっている。5代貞久と、その子6代氏久はおよそ40年間にわたってここを根城として大隅地方にまで勢力を伸ばした。更に力をつけた島津氏は嘉慶元年(1387)7代島津元久のときに清水城に自前の城を建立し移った。 鹿児島が拠点となり得た理由はいろいろのことが考えられるが、薩摩国(北薩・川内から薩摩半島にかけての一帯)と大隅国(曽於、大隅半島から国分・姶良にかけての一帯)の両国に接する重要な地点であり、どちらにも片寄った土地でなく、事ある時にどちらへも素早い行動が可能であったこと、海に近く海上交通に便利であり、しかも鹿児島湾の中ほどにあって外海にある程度の距離があったこと、山に囲まれ、守りやすかったこと、桜島を正面に風景に恵まれていたことなどが要因ではないか。  上記のように「東福寺城」は島津氏の自前の城ではない。どのような歴史があるのか。 天喜4年(1053)藤原純友から4代目にあたる長谷場永純によって築城されている。 3州(薩摩、大隅、日向)としては初めての城とされている。南北朝時代(1336~92)にはこの城を巡って激しい戦いが行われた。鹿児島を本拠としていた長谷場、矢上、中村、上山、谷山の各氏は南朝軍に加わり、出水の山門院から鹿児島に入りした島津氏は北朝軍に属した。  今も残る石垣は歴史を感じさせる 参考資料 島津一族 川口素生 著 かんまち本 その一 古地図に見る かごしまの町 豊増哲雄 著 鹿児島上町の歴史と文化 鹿児島玉龍高校 他

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[島津一族] カテゴリの最新記事

|