|

|

|

カテゴリ:ユーラシアの歴史

これはなかなか言いにくい話ですが、加害者側は忘れても被害者側はなかなか忘れないという言い方があります。

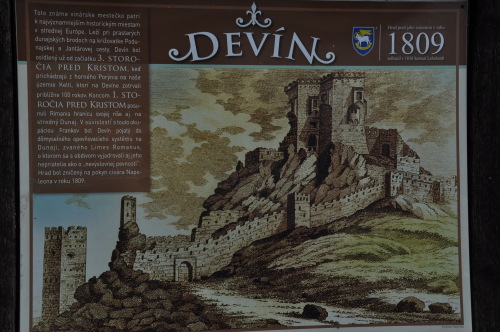

身近なところでは、アジア諸国の対日感情です。台湾やベトナムのように既に大きく改善されている国もあれば、中韓のように向こう100年は変わらないんじゃないかと思える国もあります。モンゴルの対日感情はもちろん前者です。 モンゴルでは民族の象徴として尊敬される、世界最大の帝国を作ったチンギスハーンですが、すべての国がそれを称賛しているわけではありません。 昔一緒に仕事をしていたベルギー人のパートナーに聞いた話があります。ちなみに彼と私は同じ歳です。 「昔、子供のころ、悪いいたずらをすると、おばあちゃんから「そんな悪いことすると、モンゴル人に殺されるぞー!」と言って、目の両端を指で引っ張り、目を細くしながら低い声で子供の私を脅したんだ。」と。 そしてその殺し方がいかに悲惨かを身振りで示すのだそうです。そう言いながら、物置に放り込まれるわけです。 日本でいえば、「言うこと聞かないと鬼に食べられるぞー!」とか「閻魔様に舌を切られるぞー」みたいな感じでしょうかね。ある意味、おばあちゃんは孫の道徳教育のためにチンギスハーンやモンゴル人を使っていたわけです。 私は驚いて「え?チンギスハーン?それってもう800年も前の話でしょ?」と聞くと、西ヨーロッパでは誰もが恐怖に怯えていたので、そんな話が伝わっているというのです。 その後、別のベルギー人に「実は私の友人がこんなことを言ってたんだ・・・」とその話をしたら「そうだよ、うちもおばあちゃんにその話聞かされてたよ。悪いことをすると、モンゴル人が来るぞーってね。」。 更に、今度はフランス人の友人にその話をしたら、なんと同じ答えが返ってきたのです。まったくもってびっくりです。 そういう意味では、「モンゴル」という名前は、ヨーロッパにかなり浸透している言えます。 第二次大戦後のアジアの領土分割で、中国はどさくさ紛れに「チベットもモンゴルも全部中国のものだ!」と主張したとき、「え?モンゴル?それは全然違う国じゃないか。800年前から別の国でしょ?」とヨーロッパ諸国から異論が出たという話もあったとか。 当時、チベットのダライラマはまだヨーロッパでは無名でしたので反論は出なかったのですが。モンゴルのチンギスハーンは絶大な知名度を誇り、それゆえわれらが(北)モンゴルは救われたという話もあります。 チンギスハーンは2度民族に貢献したということです。 13世紀にモンゴル軍はヨーロッパを攻め、パリまであと300kmというところで、チンギスハーンの死により撤退したとされていますので、西ヨーロッパ諸国は実際に殺戮の被害はありませんでした。 が、その当時からチンギスハーンは「広報活動」の効果を知り、「モンゴル軍がいかに強く、残虐であるか」を意図的に触れ回らせたそうです。 そうすれば、敵対する軍隊も恐れを持つでしょうし、各国政府も戦わずしてひれ伏す可能性があるということです。その広報戦略の対象となったのがベルギーやフランスなどの大陸西ヨーロッパ諸国というわけです。 その効果はてきめんだったということなんでしょう。なんせ800年たっても語り継がれているのですから。 噂だけで終わった西ヨーロッパと違い、実際の被害にあったのが東ヨーロッパです。最初に狙われたのが、ハンガリーであり、そこを傘下に収めて更に北進、西進したというわけです。 その最前線にあったのが、ここスロバキアだったというわけです。そもそもスロバキアは、隣国であるハンガリーとは近い関係で、一時は同じ国であった歴史もあるほどです。 そのハンガリーが東から来た大軍に国が滅ぼされているわけですから、その緊張感は非常に大きかったでしょう。 ガイドブックの「地球の歩き方」を見ても、そのことが明確にわかります。スロバキアの世界遺産であるスピシュ城は中央ヨーロッパ最大級の城だそうです。 その解説には「そもそもタタール人(モンゴル人)の来襲に備えて1209年にロマネスク様式で建設が始まった。」とあります。残念ながらこの世界遺産は、首都からかなり離れているので、訪れることはできません。 また同じく東方に位置するレヴォチャという人口1万4千人の市については「レヴォチャは1242年のモンゴル軍の侵攻後、ハンガリー王が防御線としての機能を持つ町として建設したのが起源」とここでもモンゴルが登場します。 そんな遠いところまではいけないので、私はブラティスラバから西に10kmほど離れた場所にあるデヴィン城に行ってみました。  これは1809年のデヴィン城です。 すでに1世紀のころからドナウ川とモラヴァ川の合流地点という戦略的な場所に、この城は築かれたそうです。  川の地形を城造りに反映させるのは、日本と同じです。 その後、幾代にも渡って城は巨大化され、最終的にはナポレオンが率いるフランス軍に攻め落とされ、廃墟となったのです。  今はその廃墟となった城一帯を整備して、多くの観光客が訪れるスポットとなっています。内部に資料館のようなものが併設されていました。 そこにいた係員に私は「この城へは昔モンゴル軍もやってきたのでしょうか?」と聞いてみました。 彼女が「それは十分にあり得ますね。あの、なんって言ったかしら・・・なんとかハーン?」というので、私が「チンギスハーン?」と言うと「ああ、それそれ、チンギスハーンはこの国全体を襲ったから、この城でも戦ったのだと思います。」と言ってました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ユーラシアの歴史] カテゴリの最新記事

|