|

|

|

カテゴリ:地球環境、エコロジー

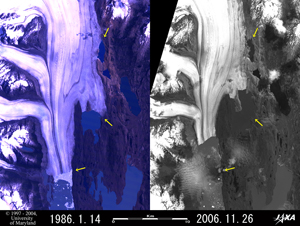

写真は南米南緯40度以南のパタゴニア地方のアルヘンティーノ湖に注ぐウプサラ氷河の画像。氷河の中央部の幅は9km、長さは52km以上に及び、氷河が流れる際に削り取った岩屑が黒っぽい筋として見えている。 写真1の右側は陸域観測技術衛星「だいち」による2006年11月の様子。左右の画像で黄色の矢印は同じ位置に描かれており、一番下の矢印の所では約21年間に4.6km氷河の末端が後退したことが分かる。これは、平均して1年間に220mずつ後退したことを意味する。また、真ん中の矢印の所では、約3.5km後退し、一番上の矢印の所では約1.3km幅が細くなったことが分かる。 日経エコロミー「だいち」で見る地球の今(JAXA) 南米、パタゴニアの巨大氷河が大きく後退(08/08/21)より 上記の事実は、先日引用した東京大学名誉教授安井至氏の次の文章と直接関わる「事実」です。 地球温暖化の最大の影響だが、実は、山岳氷河の溶解による農業用水の不足という問題が最初に発生するとされている。特に、アンデス山脈の地域などにおいてである。先進国の二酸化炭素の排出によって、途上国が被害を受ける。こんな状況を無視して、日本は食糧自給率を高めればよい、という身勝手で安易な結論を導くことは正しいのだろうか。 (・・・) 山岳氷河の現状については人工衛星の観測で正確につかむことができます。上記の指摘は決して遠い将来の話でないことは事実に照らして明らかでしょう。この現状と影響を「小さな問題」と考えることはまさに「身勝手で安易な結論」ということになるのではないでしょうか。 「温暖化に直接の責任のない“南米の途上国”や“未来の世代”に与える悪影響」について無責任に居直ることは大きな問題であるといわなければなりません。 そして、同じコラム記事の中で述べられている「『政策は、科学的な未来予測に対して、十分な対応を取る』必要がある。これが、予防原則というものに対する国際的な合意である。すなわち、温暖化防止策を世界的な規模で実施することは必須である」、という指摘もまさに当然だといえるでしょう。 この必要性を踏まえた実践において、残念ながら日本の対応はきわめて遅れていると言わなければなりません。 先日、上記コラムと同時に紹介した環境エネルギー政策専門家の飯田哲也氏は、そのコラム 洞爺湖サミットという「祭り」のあとで――太平洋戦争に学ぶ温暖化政策で次のように述べています。 7月24日、オバマ米民主党大統領候補が「一市民」としてベルリンでスピーチに立ち、20万人もの大聴衆が集まった。ベルリンの壁になぞらえて、「ひとびとを分け隔てる壁を取り払おう」と呼びかけたそのスピーチは、歴史的な名演説となるに違いない。(・・・) この差だけでも、洞爺湖サミットとの大きな落差を感じるのだが、オバマは、ドイツを見習って地球温暖化問題への行動を起こすことを誓った。ブッシュが逃げ出した京都議定書のプロセスに戻り、欧州とともに行動を起こすという意味であり、 すでにアメリカも欧州も「ポストブッシュ」へと動いている「現実」を目の当たりにすることができる。(・・・) 「祭りの後」は、各省庁が後片付けとばかりに動いている。(・・・)「後片付け」としての大きな宿題は、2点。1つは「秋からの試行」と言及された排出量取引、もう1つは太陽光発電の普及策だ。 いずれも重要課題であり、さっそく経済産業省と環境省が主導権を競ってバラバラに動いている。たとえば、排出量取引をどちらの方式でやるべきかが競い合いになっている。カーボンオフセットにも用いられる削減量の認証方法についてもそうだ。 かつて太平洋戦争のときに、「陸軍ネジ」と「海軍ネジ」という具合に、同じ目的のネジを違った方式で作るという、明らかに馬鹿げたことが終戦まで行われていた。兵器工場には、海軍と陸軍が顔を合わせないように、陸軍門・海軍門まであったという。(・・・) 現状の経済産業省と環境省の主導権争いは、その次元ではないか。良いものを競うと言うよりも、足の引っ張り合いに近い。 目的を達成するために、検討の場を統合させるといった政治的な主導権はない。委員構成も建設的に内容を議論するためと言うよりも、とくに経産省の場合は、省に都合の良い選定になっているのではないか。 さて、飯田哲也氏が指摘しているように、「全人類の将来を左右する重要課題」について「省(とくに経産省)の都合を優先した“縦割り行政”」から脱することが未だにできていない!というのはきわめて残念なことです。 政府が10月から始める温暖化ガスの国内排出量取引実験も、「企業は実験に参加するかどうかも、削減目標も自主的に決める」というほとんど無意味としか思えない方式になってしまった背景も上記のような事情によるものでしょう。 このような現状を突破していくためには、私たち国民がしっかりとした判断力を持って意思表示していくこと、それぞれに可能な実践へと一歩踏み出していくことが大切なのではないでしょうか。 教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに (yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。) ↑ ランキング(日本ブログ村)はこちらです お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[地球環境、エコロジー] カテゴリの最新記事

|