|

|

|

テーマ:京都。(6079)

カテゴリ:京都研究

【2017年10月27日(金)】

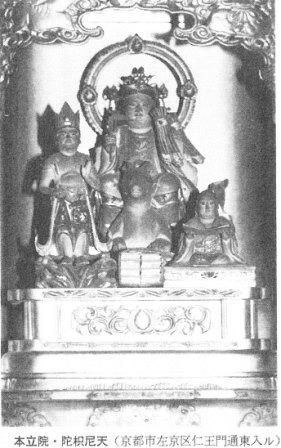

午前中、粒子線治療後の経過観察で、大坂府下のM病院に行った後(こちら)、京阪電車で京都に出て、京都市中央図書館に向かいました。 2週間前に京都市中央図書館で、10冊本を借りたのですが(こちら)、今日が返却日になっていたためです。10冊のうち若冲・応挙関係6冊は、もうちょっと借りて勉強しないといけないのでネットで貸出延長申請をしてあります。稲荷信仰の本4冊も延長申請すればよかったのですが、10冊めいっぱい借りていると他の本を借りられません。若冲・応挙関係で、江戸時代全体を見た絵画史についての本も借りたかったし、稲荷信仰関係4冊のうち1冊に予約が入っていた(予約が入っていると、2週間で返却しなければなりません)こともあり、4冊とも返却することにしました。 このごろ歩行歩数が稼げてないので、丸太町神宮神宮道から徒歩で中央図書館へ。返却する前に、もう一度ざっと目を通して、気になるところをコピーしました。 要点です。 ●神仏信仰事典シリーズ<3> 稲荷信仰事典 山折哲夫編 戎光祥出版(株) 1999年9月30日 発行 ■第一章 「稲荷信仰」入門 知っておきたい基礎知識 ・「稲荷信仰」七つのキーワード 編集部 朱の鳥居とお塚(P39~) P40~P41 抜粋、要約 「塚」とは、文字が「墓」にも通じ、忌まれたため、後に「峰」と改称されたが、もともとは後に神蹟と称される、神祭り場のことだった。しかし、明治以降、「お塚」とは、人々が稲荷山の奥、社中の目の届かないあたりに好き勝手に土を盛り、また石を積んで標木や標石を立てた私的な拝所を指すようになった。明治政府による神仏分離政策が、その原因の一つと考えられる。 「お塚」は以降大流行。明治35年初頭633基、昭和7年2254基。 昭和37年、御祭神・稲荷大神御分霊の依代(よりしろ)に限ってはお塚の建立を許可するという、方針が伏見稲荷大社によって定められた。さらに「お塚」が増え、昭和41年から42年の調査では、境内地に3322基、境外地に4440基、総計7762基。 ・お塚の信仰 上田正昭(P100~) P106 お塚の淵源が、秦公伊侶巨(はたのきみいろこ)の稲荷社伝承より以前に発することが次第に明らかになってきている。お塚の「塚」の由来するところが、祭祀遺跡にあるか古墳にあるか、なお検討を要するところだが、三の峯より二神二獣鏡や変形四獣鏡が出土しており、4世紀後半頃にはすでにその地域が聖域とされていたと確認できる。 ●仏教民俗学大系 8 俗言と仏教 2.諸天・諸仏・祖師信仰 荼吉尼天と稲荷信仰 -近世における稲荷社の勧進聖と荼吉尼天を中心にして-(P259~) 大森恵子著 P262~263 抜粋・要約 近世における当山派修験は、伏見稲荷の信仰圏を、全国的に拡大する役割を果たした可能性が高い。 ・醍醐寺三宝院は地理的に伏見稲荷に近い 異本「応仁記」で、稲荷山は当山派修験三宝院の勢力範囲だった様子が推察できる。 ・伏見稲荷社祠官の松本為量家だけをみても、当山修験三宝院との間に強い絆が存在していた らしいこと。 他の稲荷社祠官も同様。 ・伏見稲荷社本願所の愛染寺の一代住持となった天阿上人は醍醐寺と強い絆で結ばれていた。 天阿上人は愛染寺の基礎を固め、真言密教による稲荷の行法を大成した行者でもあった。 伏見稲荷社本願所の愛染寺は、教王護国寺直属の寺であった。愛染寺は伏見稲荷の社殿を修復する本願所となる一方、諸国の民衆の間で勧進活動をした聖達の拠点にもなった。 ところが近世のみならず中世でにおいても、伏見稲荷が鎮座する稲荷山に修験者が入山したらしく、文保2年(1316)の序をもつ「渓嵐拾葉集」に、真言密教僧の仁海僧正が稲荷峯で一千日の間修行して吒枳尼法修めたことや、三井刑部僧正も山伏となって吒天一宇呪王の秘法を呪して、稲荷山に入ったことが記され、稲荷山が修験の行場であったことを物語っている。 P265 近世において、天阿上人が説いた仏教的稲荷信仰を民間に流布していった聖達のなかには、当山修験者も本山修験者も含まれていた。 P269 近世には愛染寺は稲荷社を支配していたが、一方では狐落しの祈祷をしたり、稲荷巫覡(ふげき)に狐落しの法を伝授していたと推察できる。 本立院・荼吉尼天(京都市左京区)  ●稲荷信仰の世界 稲荷祭と神仏習合 慶友社 2011年12月10日発行 大森恵子著 第1編 稲荷信仰の諸相 第1章 現代社会における稲荷社の祭祀形態 1.神道的稲荷信仰 総本宮の伏見稲荷大社(P22~) P25 興味深いことにこのお塚は、木曽の御嶽山の霊神碑と同一の宗教観念をもって祭祀されていると推定できるので、山岳修験者の関与が窺える。 P25-26 このように伏見稲荷大社の信仰は、伏見稲荷山に寄せられる自然崇拝の進行や古墳をもとにした神奈備信仰、修験的な山岳霊場などをもとに形成された庶民信仰が、古来、生き続けていることが特徴の一つである。 2.仏教的稲荷信仰 最上稲荷(P35~) P38 最上の滝で修行すれば指一本で超巨岩をも動かすことが可能な験力(げんりき)が身につくと教化している。 P41 偶然、数人が交代で滝行を修する場面に遭遇したのである。まさにそのありさまは、修験の行場の様相であった。 P42 最上稲荷は、平安時代以来、仏教的山岳修行者によって管理されたので、仏教的稲荷信仰になった。それもはじめは天台宗であったというのは、三井寺園城寺系の山伏の止住で、龍王山の稲荷信仰が管理されたのであろう。そのために密教的稲荷神である荼吉尼天像を本尊とするようになったものと思われる。 第2章 1.伏見稲荷本願所と荼吉尼天信仰(P47~) 前述の内容と同様の記述が随所にあり。 第2編 伏見稲荷大社の稲荷祭の諸行事とその歴史的変遷過程 第4章 稲荷祭にみられる東寺と伏見稲荷の関わり 2.稲荷山修験と伏見稲荷本願所の愛染寺 前述の内容と同様の記述が随所にあり。 P207 近世のみならず古代・中世においても、伏見稲荷が鎮座する稲荷山に、修験者が入山し、修行したことは「愛法神・性愛神と稲荷信仰-特に、女狐と女性・神子を中心にして-」(「山岳修験」第25号 日本山岳修験学会刊)のなかで指摘したとおりである。これらの修験者は当山派に属する者もあれば、本山派(聖護院)に属する者もいたと考えられる。 第7章 狐と御霊 2.狐落しの修法(P128~) P130 昭和40ごろまでは巫覡の宣託により、偶然発生した災難や厄、病気などの原因を、狐(御霊)が憑いた(祟った)から発したと、人々が信じたのである。そのときにもっとも活躍した宗教者は、行者や稲荷下げ・稲荷巫女・修験者・陰陽師などの巫覡であった。 今までの文献も含み、稲荷山は修験者の場であったことが分かります。なので滝行をする場所がもともとあったと考えられます。そこに民間の巫者・行者・祈禱師が加わり、滝行を含め修行を行ったと考えられます。しかしながら、現存するお滝場が、修験者の時代から使われていて、そこにお塚が加わったのか、修験者のお滝場は別にあって、あるいは限られたところにあって、お塚の増加に伴って、お滝場を備えたお塚場が増えていったのか、そこのところがよく分かりません。 4冊返却したので、新たに借りることができるようになったので、若冲・応挙関係の関係で、江戸絵画全体が見渡せるような本を2冊追加で借りました。 ・すぐわかる 画家別 近世日本絵画の見かた 安藤敏信著 ・別冊太陽 江戸絵画入門 ------------------------------------------------------------------- よろしかったらぽちっとお願いします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019/06/11 06:14:57 AM

コメント(0) | コメントを書く

[京都研究] カテゴリの最新記事

|

|