|

|

|

テーマ:京都。(6076)

カテゴリ:研修会

【2017年3月27日(月)】

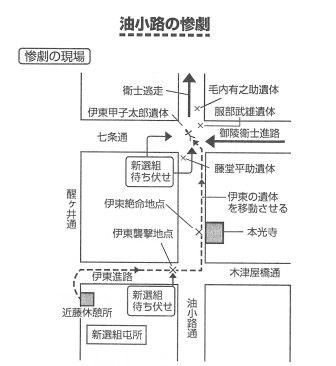

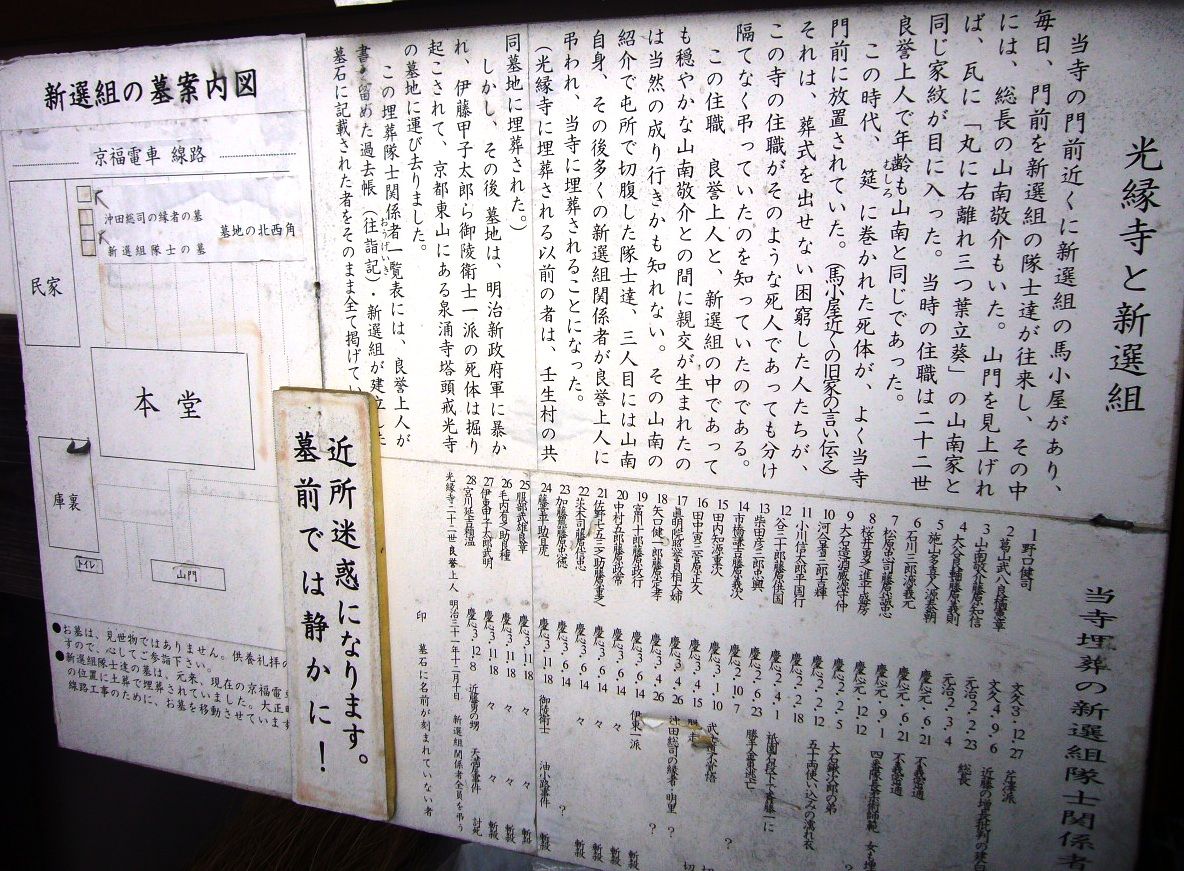

今日は、ガイド会のエリア研修会に参加しました。 去年8月の入会後、エリア研修会は他のエリアグループ主催分も含め、研修には何度か参加してきました。 今日は、他エリア主催の「もう一つの150年 新選組の4大事件の2つを訪ねて」というお題での、現地訪問をしながらの研修でした。案内役は、先輩の某さん。 新選組4大事件というのがあり、それは 1.1864年6月5日 池田屋事件 2.1866年9月12日 三条制札事件 3.1867年11月18日 油小路の変(決闘) 4.1867年12月7日 天満屋事件 です。このうち3番、4番のゆかりの地を中心に巡るという企画です。 午前10時に、京都駅ビックカメラ西隣の東小路公園からスタートしました。 まず、ハトヤ瑞鳳閣というホテルへ。 ここは新選組3つめの屯所となった「新選組洛中屋敷」があったところで、碑が建っています。    新選組発足からのおおまかな歴史は 1863年(文久3年)2月、200名余の浪士たちが「浪士組」として一団を結成し将軍に先がけて上洛 同3月、壬生村の八木邸や前川邸などを屯所として新選組の前身である 「壬生浪士組」を結成 同年8月、いわゆる「八月十八日の政変」の警備で活躍し「新選組」の隊名を拝命 1864年(元治元年)、「池田屋事件」および「禁門の変」に参加し活躍 1865年(慶応元年)、西本願寺(太鼓楼他)に屯所を移転 1867年(慶応3年)6月15日、屯所を西本願寺から不動堂村に移転 不動堂村に屯所を移したのは、組織内の抗争や血の粛清など、騒ぎの静まる暇もない新選組に、本願寺側が不満を抱いていたことが背景にあったようです。建築費、諸経費は西本願寺が負担しました。 しかし、その不動堂村にも半年しかおらず、伏見奉行所に移動し、鳥羽伏見の戦に参戦することになります。 続いてリーガロイヤルホテルへ。ここにも屯所跡の碑「不動堂村屯所跡碑」があります。   続いて、塩小路通を渡り、油小路木津屋橋を上がったところにある、本光寺へ。 「油小路の変」で、伊東甲子太郎が絶命した場所です。 以前、「京都全寺社巡り」で訪れたことがありますが、そのときは先代のご住職の体調の関係で門が閉まっていて、後述の碑は見ることができませんでしたが、近所の床屋さんのご主人が色々教えてくださいました。  その後、今の庵主さんが継がれました。今日は、その庵主さんから、お話をいただきました。ご朱印もいただきました。 「油小路の変」の経緯です。 伊東甲子太郎は、その尊王攘夷思想から彼を含め14人を引き連れ新選組を脱退します。14人は「孝明天皇御陵衛士」を任命され、高台寺月真院に移ります。これにより高台寺党と呼ばれました。 近藤勇、土方歳三らは、高台寺党壊滅に動き、まず伊東の暗殺を企てます。慶応3年(1867)11月18日、近藤らは、伊東を近藤の妾宅に呼びます。一席が設けられ、伊東は酒が進んだ後、午後10寺頃、用意された駕籠を断って木津屋橋通を東に向かって歩きます。そこで切りつけられ、本光寺の門前で絶命しました。享年32歳。そして、遺体を収容に来た御陵衛士のうち、藤堂平助を含め3名が切り殺されました。  伊東甲子太郎がよりかかって絶命したといわれる門派石 門の中にあります。甲子太郎が暗殺されとのは夜中なので、お寺の門は閉まっていたので、 門の中のこの石のところで絶命したというのはおかしいように思いますが、当時はお寺の 前の道路が広くて、門はもっと東にあり、この石は門の外にあったとのこと。  門の前には「伊東甲子太郎外数名殉難之跡」の石碑が建ちます。  油小路通を北上します。油小路花屋敷下ルに「中井庄五郎殉難之地碑」があります。この場所にあった旅籠・天満屋で後に「天満屋騒動」と呼ばれる事件が起き、中井庄五郎が亡くなったことを示す碑です。  「天満屋騒動」とは 紀州藩士である陸奥宗光は、勝海舟の神戸海軍操練所に入り、慶応3年(1867年)には坂本龍馬の海援隊(前身は亀山社中)に加わるなど、終始坂本と行動をともにしました。慶応3年11月15日の龍馬暗殺後、紀州藩士三浦休太郎を暗殺の黒幕と思い込み、慶応3年海援隊の同志15人と共に彼の滞在する天満屋を襲撃しました。襲撃側は十津川藩士・中井庄五郎が死亡、2、3名が負傷しました。 堀川通に出て西本願寺に向かいます。 池田屋事件に続いて禁門の変が起こり、幕府にとって長州が討伐対象になると、増員で手狭となった新選組の壬生村の屯所を親長州派の西本願寺に移転させました。これは、西本願寺と長州系志士たちのつながりを絶つことを狙いとしたものといわれます。 西本願寺は、浄土真宗本願寺派の本山。戦国時代、本願寺は織田信長と長期抗争状態(石山合戦)にありましたが、その間毛利家は本願寺に兵糧を運び込んで助けました。そうした縁があり、幕末期にあっても本願寺は長州藩・長州系志士を支援していました。 大所帯となった新選組は西本願寺の北集会所と太鼓楼を屯所としました。僧侶や信徒たちの迷惑も顧みず武芸の稽古や砲撃訓練などを繰り返しました。仏教で忌まれている肉食も境内で大っぴらに行われたといいます。傍若無人なふるまいを続ける新選組は、寺側にとってはまったく招かれざる客だったでしょう。ついに本願寺は、新選組のために新たな屯所を建設する費用をもつという条件で退去を要請し、新選組は慶応3年(1867年)6月に西本願寺からほど近い不動堂村に建てられた新たな屯所(前述の不動堂村屯所)に移転していきました。 西本願寺 太鼓楼  西に向かい、大宮通のさらに西の櫛笥通を北上します。万寿寺櫛笥通を北に上がった西側に末慶寺があります。この辺りは、お寺が集まって建っています。 末慶寺には新選組とは関係ありませんが、裂女と呼ばれた畠山勇子の墓があります。 畠山勇子は元治(げんじ)2年1月2日生まれ。安房(あわ)(千葉県)出身。離婚して上京し、魚問屋ではたらきました。明治24年ロシア皇太子が大津市で襲撃された大津事件をきき国の将来をうれえ、5月20日京都府庁の門前で自殺し、27歳で亡くなりました。   続いて、大宮通綾小路を西に入ったところにある光縁寺に向かいました。 光縁寺には、新選組山南敬助の墓があります。  光縁寺の門前近くには新選組の馬小屋がありました。山南家の家紋と光縁寺の鬼瓦の紋がが同じだった事もあり、当時の住職・良誉上人と山南敬助の間に親交が生まれました。そして、山南の紹介で、屯所で切腹した隊士たちが良誉上人によって弔われ埋葬されました。山南もその3人目になり、その後も多くの隊士関係者が葬られました。埋葬は壬生村の共同墓地にされましたが、明治新政府軍によって暴かれ、伊東甲子太郎はじめ御陵衛士新撰組隊士たちが亡くな一派は、東山にある泉涌寺塔頭の戒光寺に改葬されました。山南敬助他の志士たちは、この光縁寺に改葬されました。ここには沖田総司の縁者といわれる方のお墓もあります。  ご住職は、我がガイド会のある方が高校の同窓でもあり、我々を本堂に集めてお話もいただきました。 庭には仏手柑の実が生っていました。   この研修で、新選組のことをより深く知ることができました。八木邸のガイドはあと1回なので、今回のガイドに活かせなかったのは残念です。 終了後、参加していた同期の方々と四条大宮の王将(王将発祥の地)で、餃子とビールで反省懇親会でした。 (内容再考版。原文は非公開日記に移動済み。) ------------------------------------------------------------------- よろしかったらぽちっとお願いします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019/08/25 10:22:05 PM

コメント(0) | コメントを書く

[研修会] カテゴリの最新記事

|

|