|

|

|

カテゴリ:講演会

【2017年6月14日(水)】

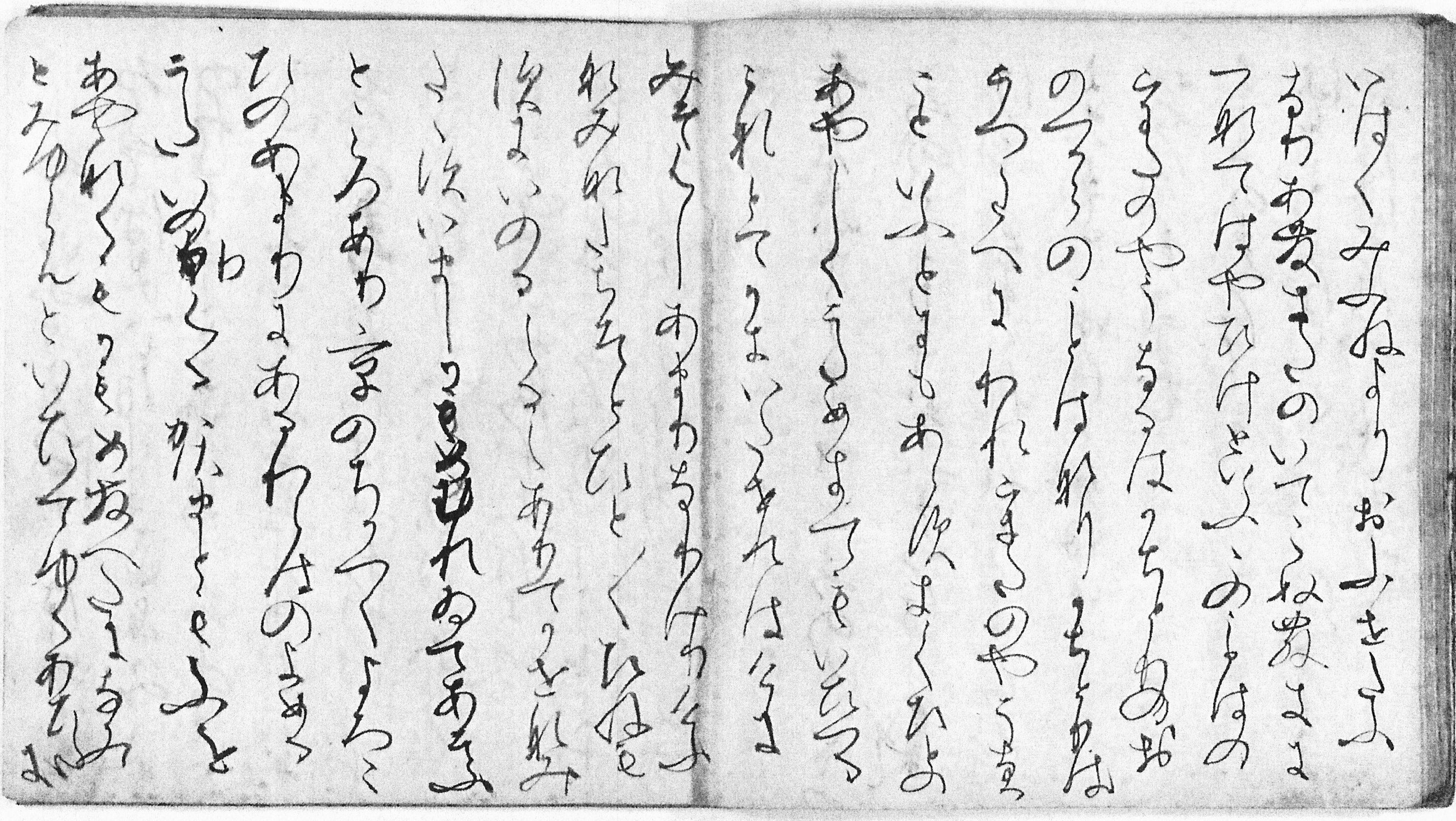

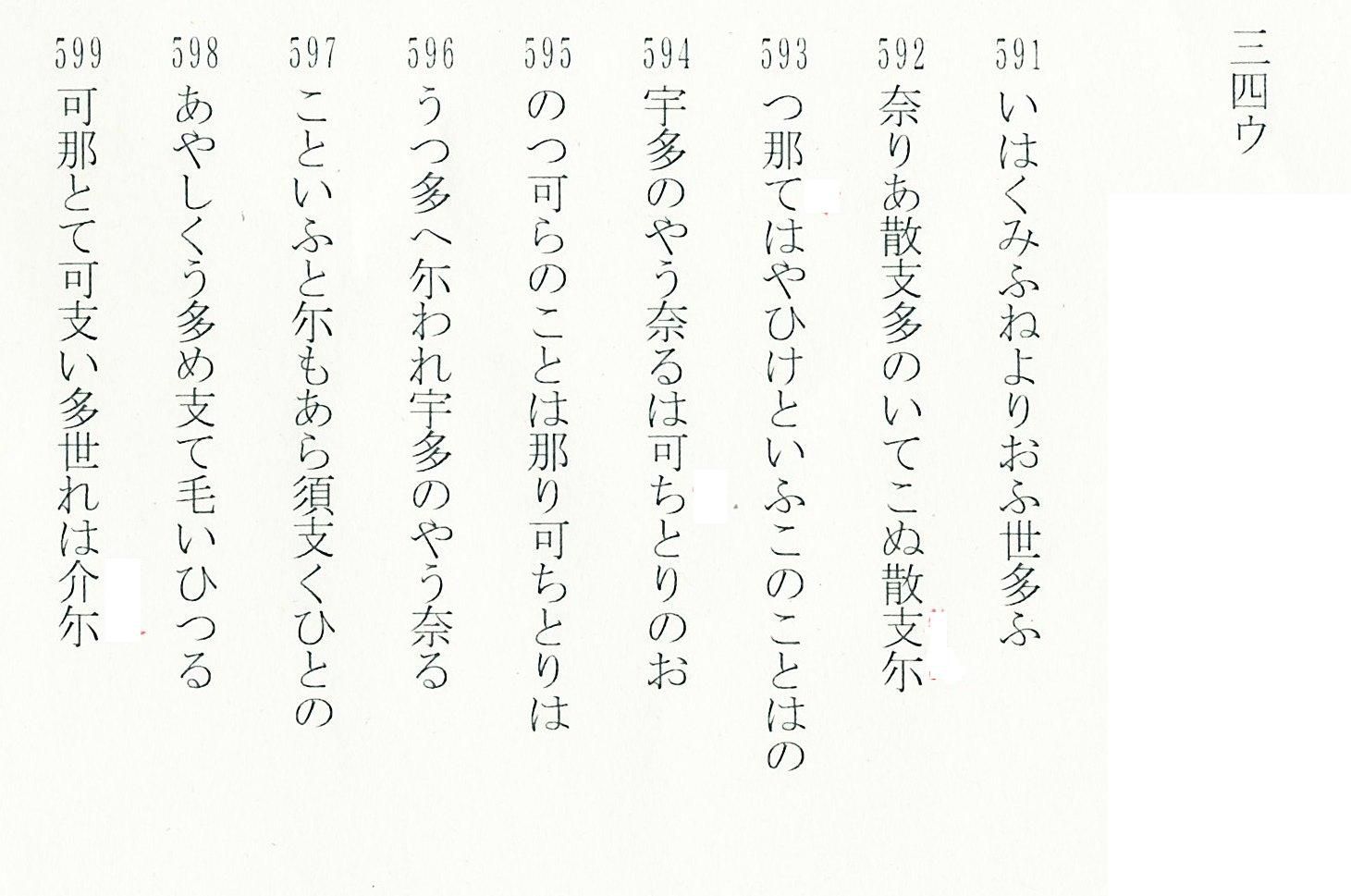

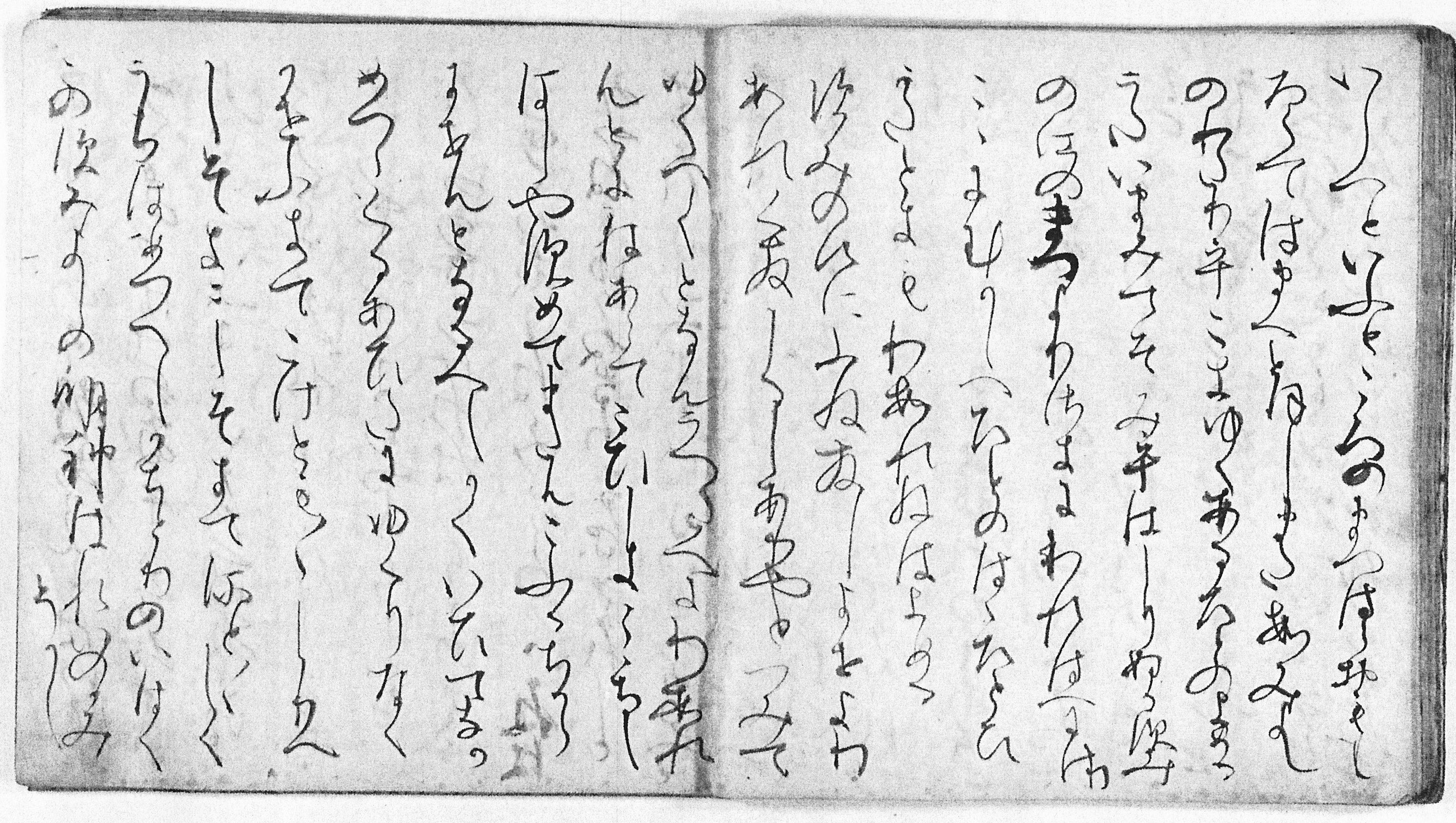

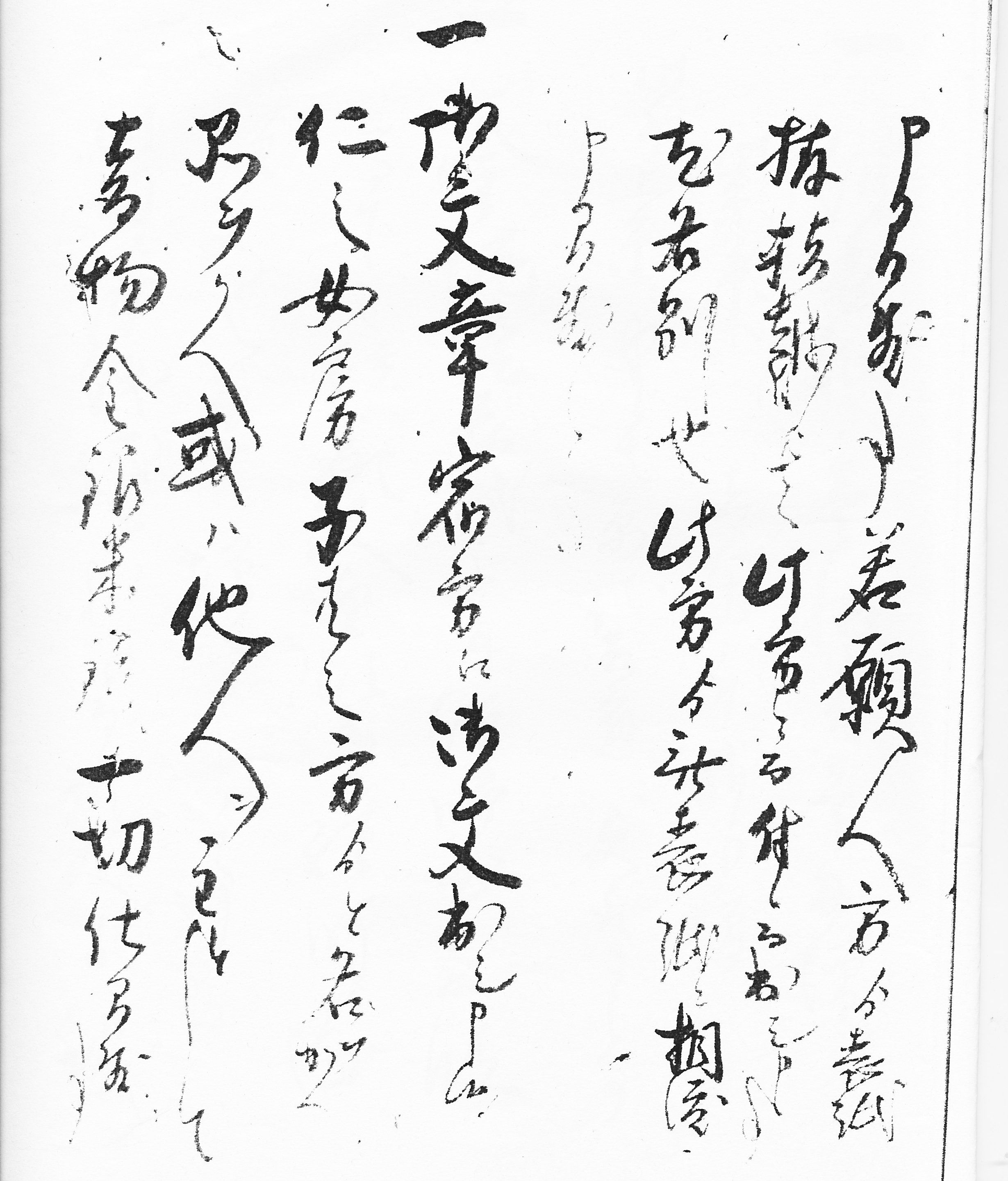

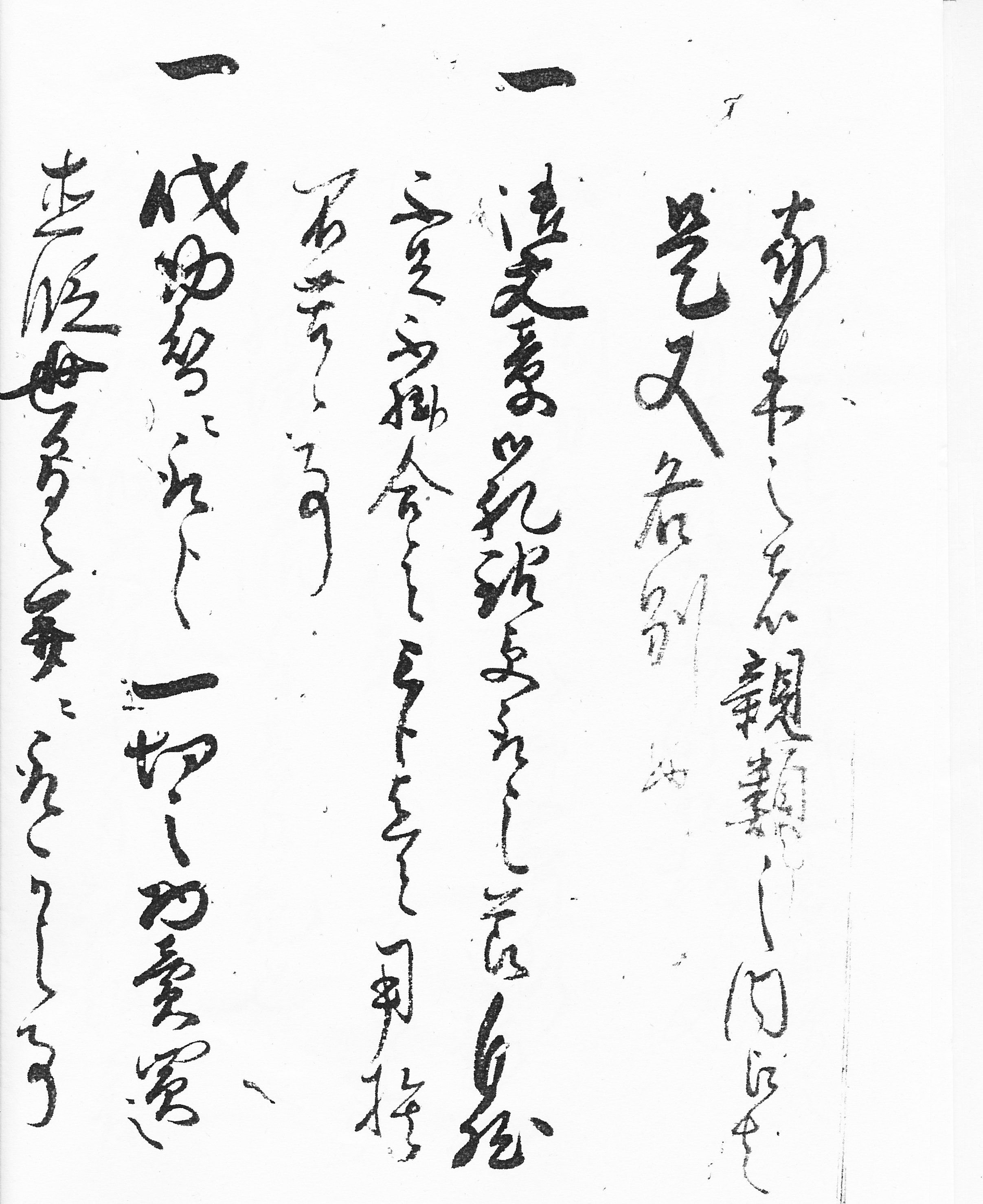

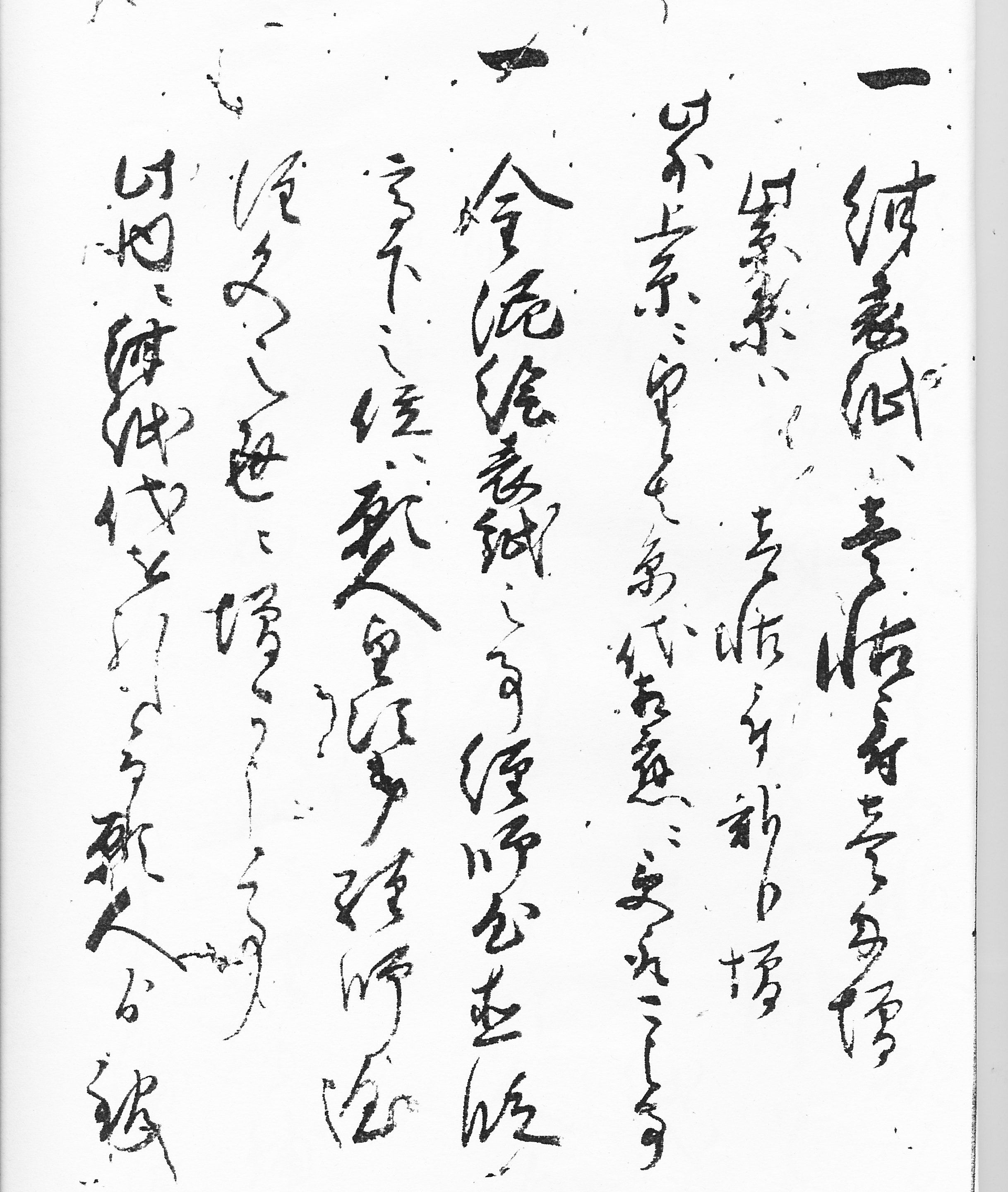

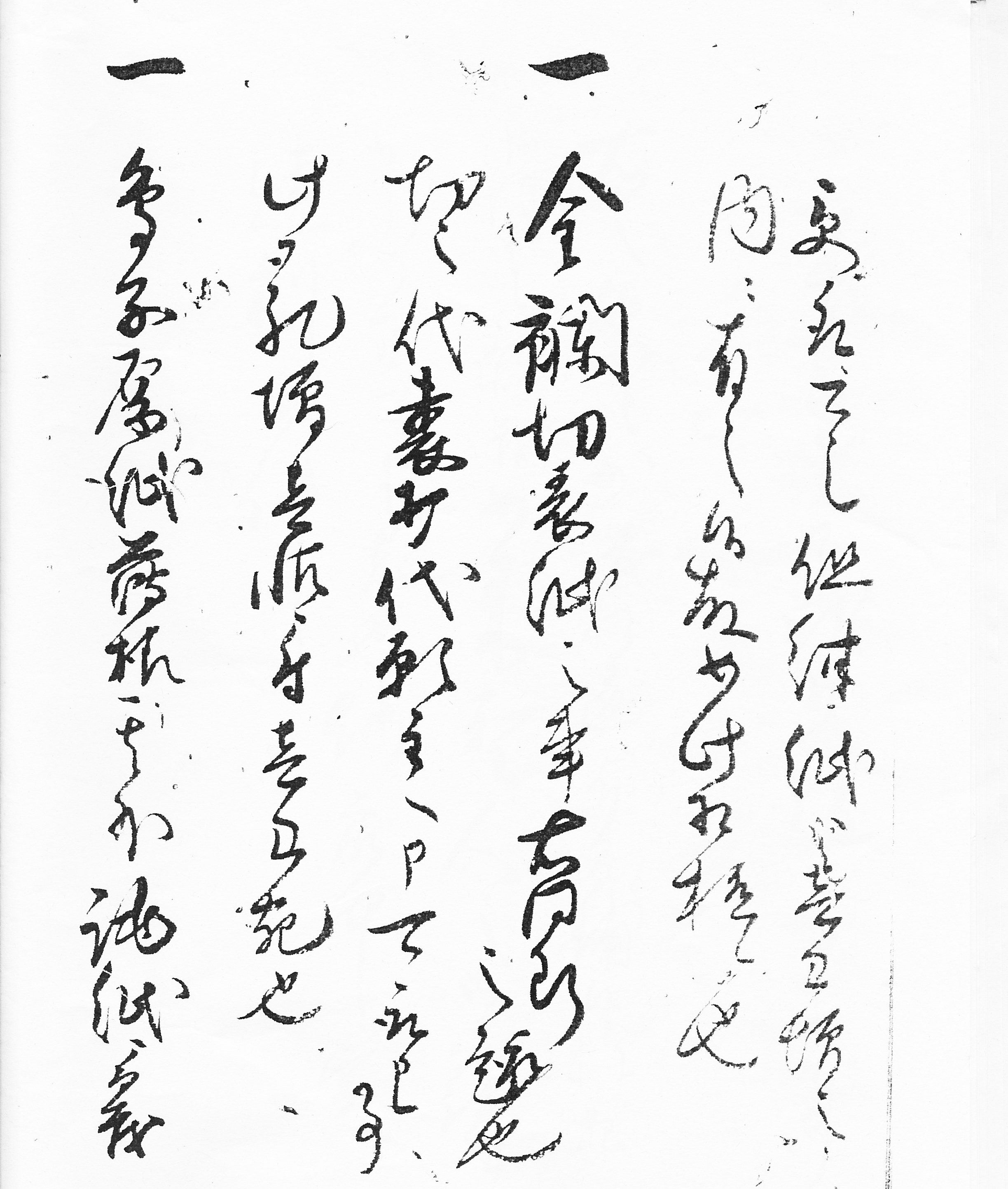

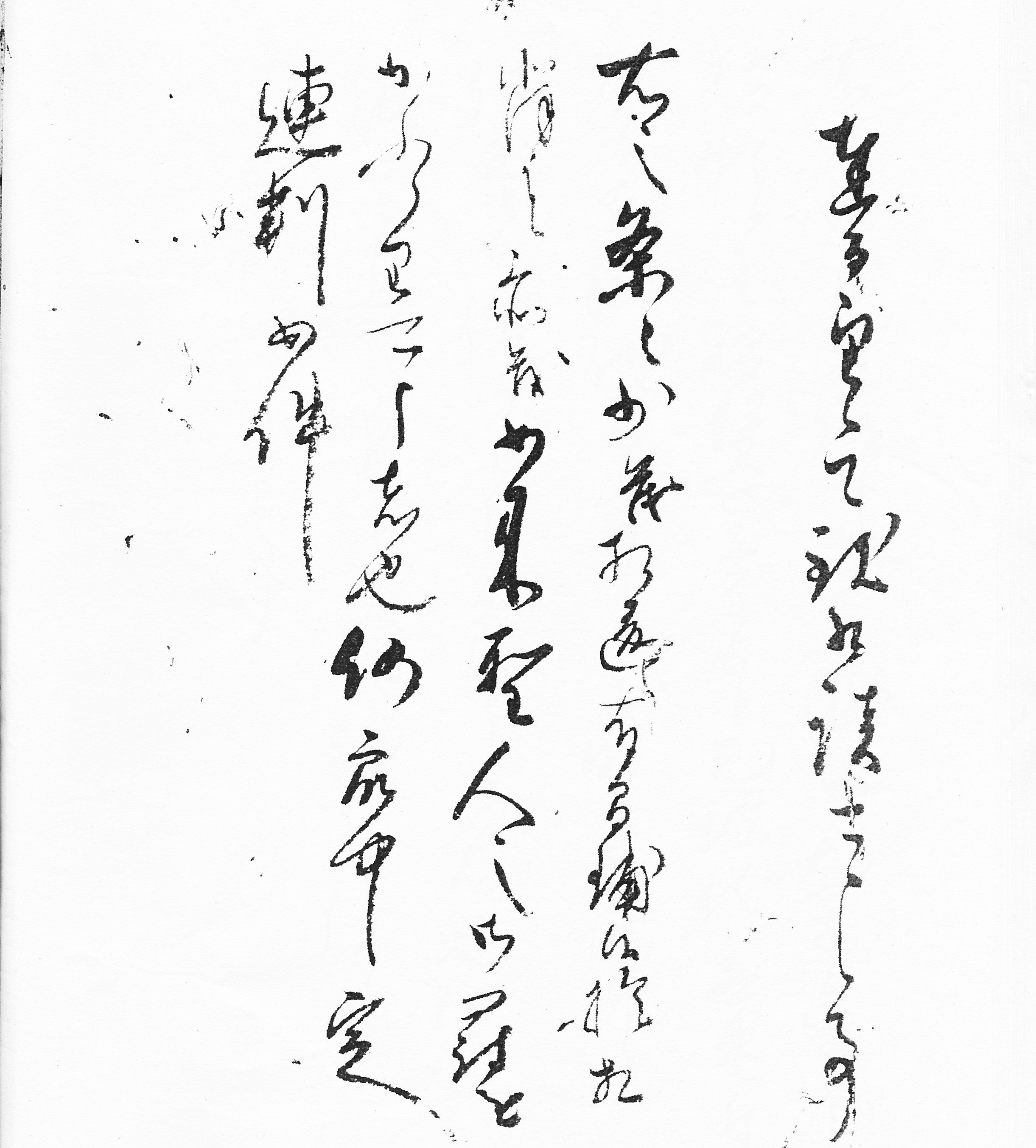

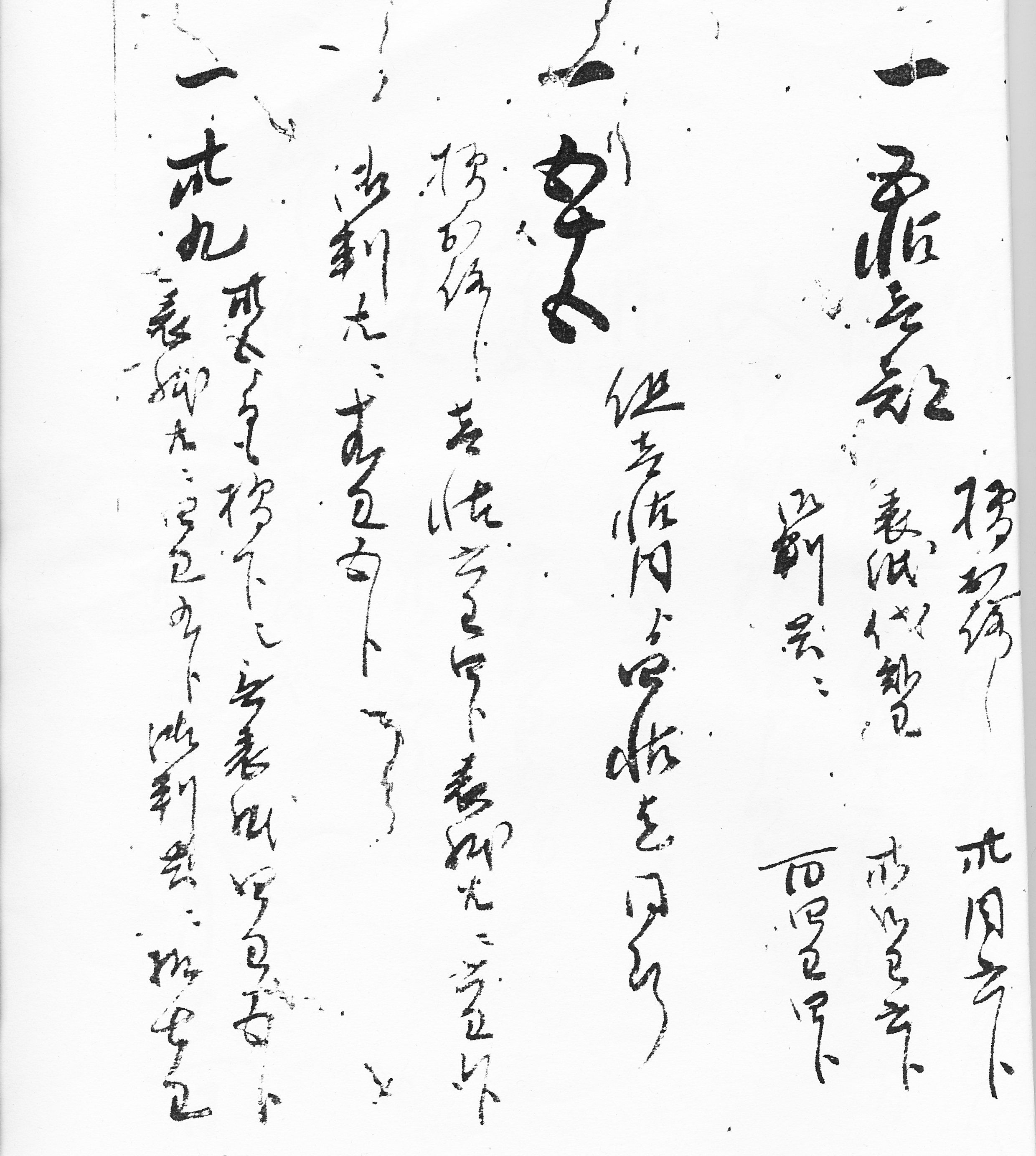

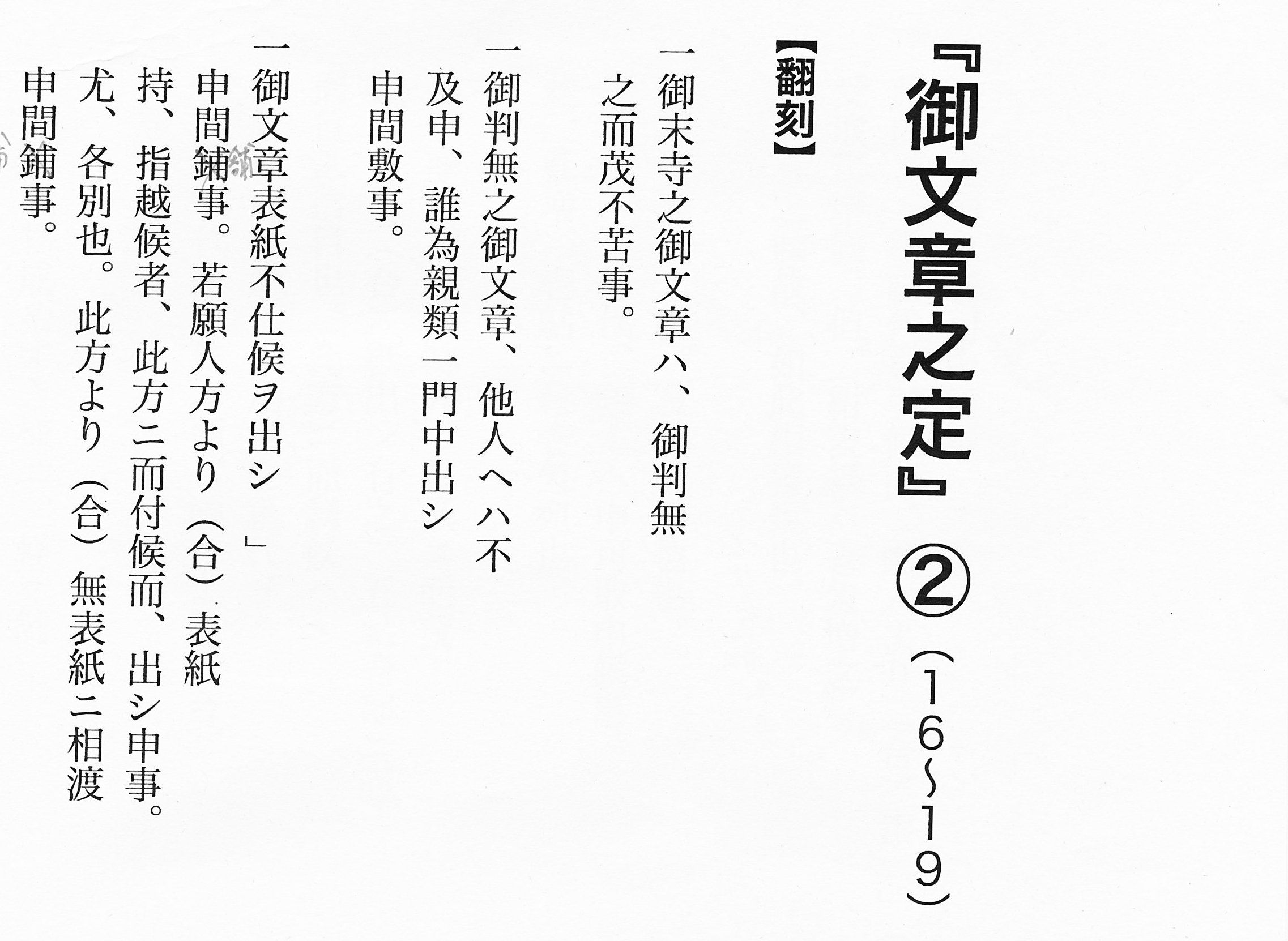

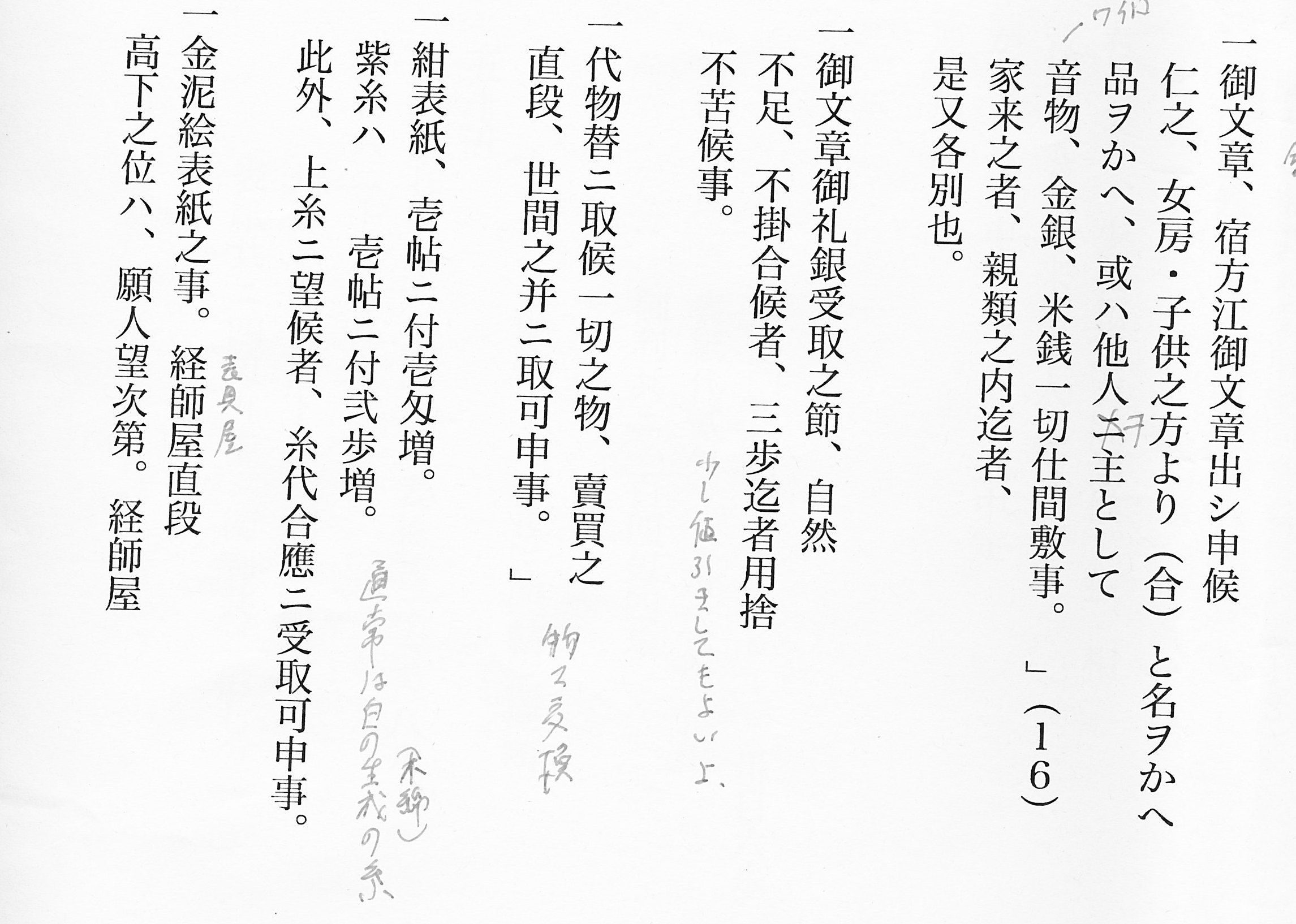

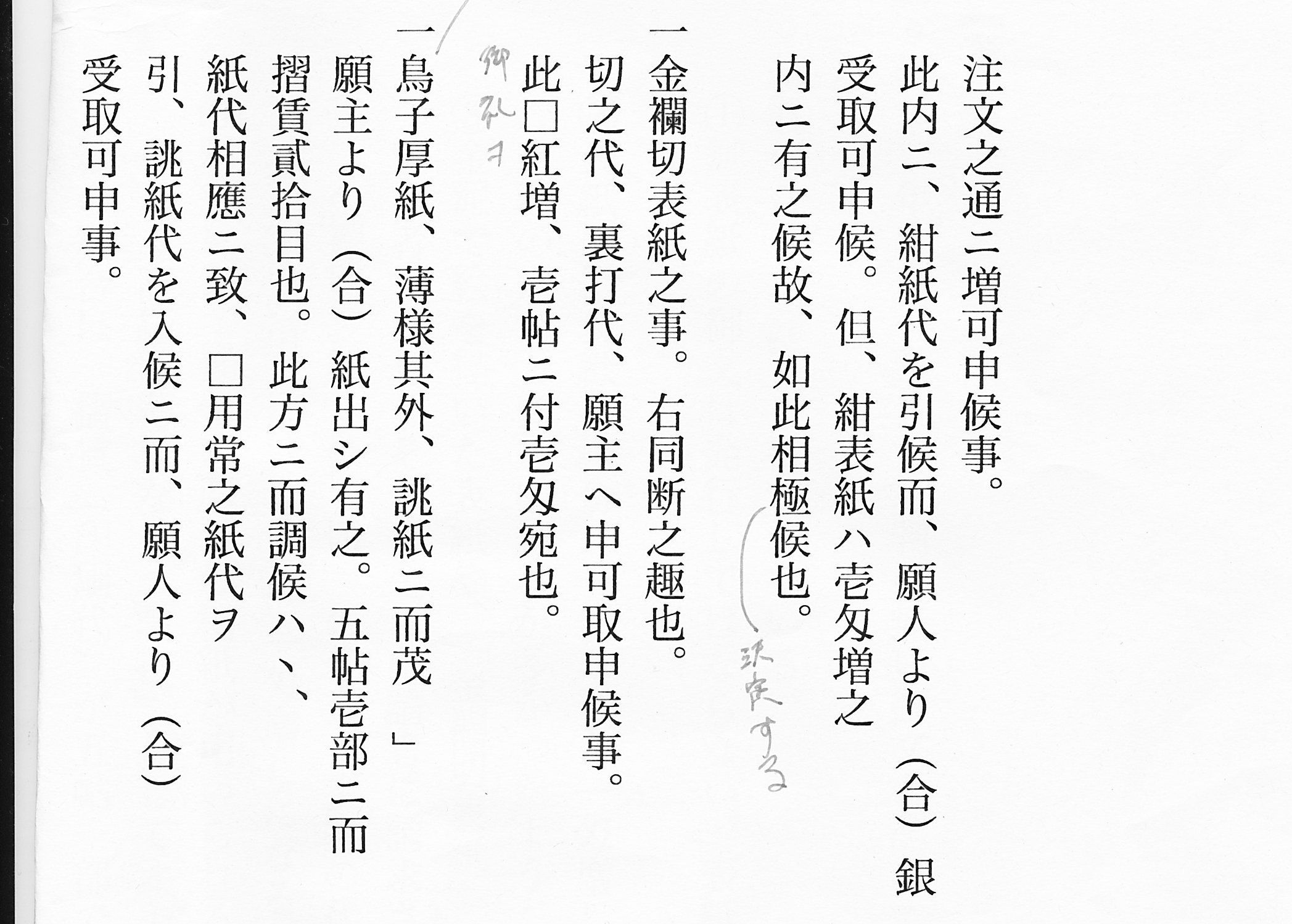

午前中、京都アスニーにて「古文書・古写本閑話講座」の第3回目に出席しました。 いつもように前半は、龍谷大学客員教授 藤本孝一(こういち)先生の、藤原為家本「土佐日記」の読み時ですが、毎回、その前に古文書について、別の特別なテーマについてのお話があります。タイトルに「閑話」と付いているのはそのためです。そしてこの部分が結構長いのです。 その今日の閑話の部分は、源氏物語の藤原定家の「奥入」のお話でした。 「奥入」とは、藤原定家によって著された「源氏物語」の注釈書。もともと藤原定家は証本として自ら作成した「源氏物語」の写本の本文の末尾にさまざまな注釈を書き付けており、「奥入」の名もそれに由来します。藤原定家は、これを写本から切り取り1冊の本にしました。その際、歌などの本文の一部が失われたといいます。 色々お話をしていただき、そのときは理解できたつもりでしたが、浅学の輩には、それをまとめてここに書く力がありませんので、これだけに留めます。 そして「閑話」のあとに、前回の続きの「土佐日記」読み解きがありました。       後半は、龍谷大学非常勤講師 万波寿子先生。「御文章之定」の続きで、その中で、近世の本末制度についてのお話がありました。 本山から末寺まで、いくつかの階層になっていて、下にいくほど経済的に色んな負担が増える仕組みだった。下の寺派、負担を減らしてもらおうとしたり、上を目指すようになり、そこの賄賂が発生したり、西本願寺派から東本願寺派に宗派替えしたりする寺も出てきたとのこと。どの時代も同じですね。 読み解きの部分では、先生の間違いを指摘したり、先生がよく分からないとおっしゃった部分を「これはこうではないですか」と逆に教える聴講者が多くおられました。皆さんすごいなぁと思って聞いていました。             終了後、二条城の方向に向かいました(こちら) ------------------------------------------------------------------- よろしかったらぽちっとお願いします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019/06/02 12:03:12 PM

コメント(0) | コメントを書く

[講演会] カテゴリの最新記事

|

|