|

|

|

テーマ:京都。(6076)

カテゴリ:若冲と応挙

【2021年3月14日(土)】

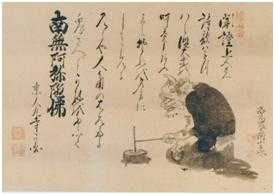

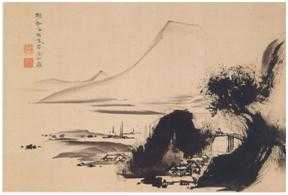

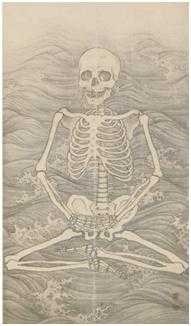

12日は雨の中を二人でお墓参り。その足で名古屋に寄って帰ってきました。お墓参りのとき雨が激しく、閉口しましたが、レインコートを持っていっていたので助かりました。雨とコロナで渋滞がなかったことも助かりました。 昨日13日は、終日事務所。 今日から3日連続在宅ですが、今日は夜にオーイ会のZoom飲み会があります。 近くに避難指示が出ています。私の住む所にも出るかもしれません。 「若冲と応挙」の第34回です。応挙の代表的な作品以外を観察していきます。 ◆第3章 円山応挙(続き) 3-6 その他の作品 ここ3回は晩期の応挙、雅号の由来、ゆかりの地、肖像画について紹介してきました。 今回は、生涯についての解説の流れの中で紹介しきれなかった作品について、一風変わった作品を中心に紹介したいと思います。年代順にみていきます。 図1「鬼の念仏図」。「円山主水」の署名のある20歳代の作品ですが、水墨画でひょうきんさを描き出す余裕さえ感じさせます。僧・可円の「見るや人角のはえたる鬼さへも かねをたゝいて南無阿弥陀仏」の歌が添えられています。 図2「山水図」。応挙33歳の作品で「仙嶺」の雅号を用いています。画面奥から手前にかけて、墨の色を次第に濃くすることによって遠近感を出しています。淡墨でだいたいの図をつくり、これが乾かないうちに勢いよく濃墨を溌ぐ溌墨(はつぼく)という技法で描かれています。右下の、叩きつ付けるような激しい濃墨は現代書道のような筆遣いです。 図1「鬼の念仏図」18世紀 個人蔵 図2「山水図」明和2年(1765) 三井記念美術館蔵   図3「夕涼み図」安永元年(1772) 個人蔵  図3「夕涼み図」。応挙40歳頃の作品です。描かれているのは、三井総領家の4代目三井高美(たかよし)と伝わります。高美は応挙のパトロンだったわけですが、この無防備にくつろぐ姿からは、高美にとって応挙は心許せる存在でもあったことを窺い知ることができます。絵の右端には高美作・書と思われる「さつぱりと はらひはてたる まるはたか さそやすゝしく世をわたるらむ」の歌が入っています。 図3「夕涼み図」。応挙40歳頃の作品です。描かれているのは、三井総領家の4代目三井高美(たかよし)と伝わります。高美は応挙のパトロンだったわけですが、この無防備にくつろぐ姿からは、高美にとって応挙は心許せる存在でもあったことを窺い知ることができます。絵の右端には高美作・書と思われる「さつぱりと はらひはてたる まるはたか さそやすゝしく世をわたるらむ」の歌が入っています。図4「幽霊図」安永年間(1772~1780) 個人蔵 カリフォルニア大学バークレー美術館寄託   応挙の絵の中でよく知られているのが、「足のない」幽霊の絵です。図4に「幽霊図」の代表作の一つを示します。応挙40歳代の作です。江戸時代の国学者・藤井高尚(1764-1840)は、その著書の中で次のように記述しています。 応挙の絵の中でよく知られているのが、「足のない」幽霊の絵です。図4に「幽霊図」の代表作の一つを示します。応挙40歳代の作です。江戸時代の国学者・藤井高尚(1764-1840)は、その著書の中で次のように記述しています。「今人幽霊といへるものは、足なきもののやうに思へり。しかるに100年以前(享保以前)描くところのえん魂にはことごとく足あり。さてこの足なき幽霊はいつ頃より出来しといへるに、こはいと近く円山応挙よりおこりしなり」 足のない幽霊を描きだしたのは応挙だとしています。以前の回で紹介した「七難七福図巻」の凄惨な場面を描いた応挙にとっては、恨みの形相をもった見るからに恐ろしげな幽霊を描くことはたやすかったでしょうが、応挙は足が消えかかり、伏し目がちのはかない表情を持つ幽玄な幽霊を描きました。こういった幽霊図のモデルとなったのは若くして亡くなった最初の妻・雪で、夜中に髪が乱れたまトイレに立った姿を写したと伝わります。 図5「元旦図」18世紀 個人蔵  図5「元旦図」。作年代は不詳です。正装した男性が初日の出を拝しています。元旦の静粛な雰囲気が伝わります。回りの景色も日に照らされて明るいはずですが、描かれていません。日の出で太陽が顔を出した瞬間は眩しくて、それまで見えていた回りの景色が一瞬見えなくなるという経験はないでしょうか。応挙は、人の眼に感じる日の出を描いたのかも知れません。 図5「元旦図」。作年代は不詳です。正装した男性が初日の出を拝しています。元旦の静粛な雰囲気が伝わります。回りの景色も日に照らされて明るいはずですが、描かれていません。日の出で太陽が顔を出した瞬間は眩しくて、それまで見えていた回りの景色が一瞬見えなくなるという経験はないでしょうか。応挙は、人の眼に感じる日の出を描いたのかも知れません。図6「波上白骨座禅図」天明期 香住・大乗寺蔵  図6「波上白骨座禅図」。天明期の作ですから、50代前半の作と考えられます。波の上で白骨の人体が座禅するという特異な画題です。仏教的な寓意が何かあるかも知れませんが、人物を描く場合、裸体に服を着せるという考え方で描いた応挙ですので、さらに突き詰めて、骨格を描くというところまで入り込んだのかもしれません。「解体新書」が刊行されたのが、応挙が42歳のとき。応挙は解剖学も学んだといわれています。 図6「波上白骨座禅図」。天明期の作ですから、50代前半の作と考えられます。波の上で白骨の人体が座禅するという特異な画題です。仏教的な寓意が何かあるかも知れませんが、人物を描く場合、裸体に服を着せるという考え方で描いた応挙ですので、さらに突き詰めて、骨格を描くというところまで入り込んだのかもしれません。「解体新書」が刊行されたのが、応挙が42歳のとき。応挙は解剖学も学んだといわれています。(続きます) ●前回はこちら ●次回はこちら よろしかったらぽちっとお願いします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021/08/14 11:50:05 PM

コメント(0) | コメントを書く

[若冲と応挙] カテゴリの最新記事

|

|