|

|

|

カテゴリ:常駐ガイド

【2017年3月5日(日)】

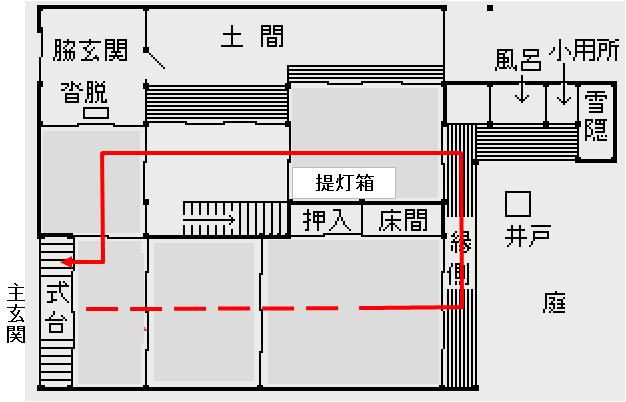

今日は、「八木邸」の第12日。 天気も良く、暖かく、日曜日ということもあり、たくさんのお客様にお越しいただきました。 ちょっと困ったことが最後の団体さんでありました。私が受付のときに、受付も、お店も通さずに、添乗員さんが団体のお客さんを連れて中へ入っていきます。呼び止めると17人の団体さんだとのこと。ペアの方の案内が始まってすぐだったので、お客様をそのまま表座敷にお通ししました。 添乗員さんに支払いのことを訪ねるるとクーポン券を出されます。よく見るとクーポン券に「特別公開」と書かれています。ここでようやく、これは特別公開している「壬生寺」のクーポン券だと気付きました。 添乗員さんにそう言ったら「えっ!!!壬生寺じゃないんですか?」 確かに、一般のお客様が壬生寺と間違って入って来られることがあるので、受付をする前に「ここは新選組の屯所だった八木邸です。」と説明しますが、まさかプロの添乗員さんが間違うとは思ってもみません。あわてて表座敷のお客様に向かって、「すいませ~ん、さきほど入った団体様。壬生寺と間違って入られたようなので、申し訳ありませんが、お戻りくださ~い。」 いやはや、考えられないです。添乗員さんを呼び止めたとき、最初にお店に通さなかった私のミスでもあります。 あと個人客でも、今日は色んなお客様がいらっしゃいました。 日本語が片言の一人旅の若い男性客がいました。聞くと中国人だといいます。なんと「私は、佐幕派です。友達には、高杉晋作ファンがいて、今、山口県のほうに行っています。固有名詞はよく知っているので、ガイドさんの話、だいたい分かりました。」とのこと。 先日、台湾人の新選組ファンのお客様の話を書きましたが、中国にも幕末に詳しい人がいるようです。「新選組」の大河ドラマは中国でも放送されたのでしょうか。 それから、夫婦連れのお客様から、何か忘れましたが質問されました。どこかでお見かけしたお顔だなぁと思っていたら、「昨日、養徳院で説明していただきましたね。」とおっしゃいます。2日連続で別のところをガイドをすると、こういうこともあるのですね。 さらにもう一つ。説明が終わったとき、一人のお客様が「説明に使っておられた新見錦の写真が、何故長岡藩士河井継之助の写真なんですか。」との質問。「インターネットで調べた写真ですが。」と答えたのですが、帰ってよく調べたら、お客様の指摘どおり、新見錦と思って使っていた写真は、河井継之助の写真でした。ここ八木邸は、ディープな新選組ファンや幕末ファンが多く、我々ガイドよりよく知った方々もたくさん来られます。間違いを指摘していただいて感謝です。 さて、八木邸の説明の続きです。 以前、八木家のルーツについて書きました(こちら)。 戦国大名朝倉義景が織田信長によって攻め滅ぼされた際、息子又兵衛が京都の西、八木の荘(現在の南丹市八木町)に生き延びて、そこに住みつき、八木姓を名乗ったところまで書きました。 その後、八木又兵衛が豊臣秀吉の時代に、京都壬生村に引き退き郷士となりました。 時は江戸時代に移ります。天明の大火(1788)で屋敷が焼失し、建て直されました。見学のためにくぐっていただく長屋門、説明をさせていただく部屋のある母屋(主屋)は、それぞれ文化元年(1804)、文化6年(1809)に建てられたものです。200年以上前に建てられたもので、民家としては非常に古い建物になります。 見学後半で案内させていただく奥の座敷の鴨居の上に、5つの古びた箱があります。これは提灯箱です。消えかかっていますが、箱の前面に描かれているのは、朝倉家、八木家の家紋である「三つ木瓜(もっこう)」。長屋門に掛けられている幕の紋もこれです。昔は何でも身分・格式で出来ること、出来ないことが決まっていました。普通の郷士は、定紋を打った提灯箱は3つまでしか持てませんでした。八木家は壬生郷士の長老格であったので、5つ持つことが許されました。 見学のときに上がっていただく玄関が本玄関です。座敷より一段低い板張りの部分がありますが、これを式台と呼びます。駕籠でお越しになったお客様が、足を地に付けずに上がれる造りになっています。奥の勝手口側にあるのが脇玄関。正式なお客様は本玄関から上がっていただき、そうでないお客様、気軽なお友達や近所の人などは、脇玄関から出入りしてもらったようです。 長屋門、式台玄関、提灯箱は武家屋敷としての特徴です。一方で奥の座敷に沿ってある土間部分は、「京の通り庭」で脇玄関から裏庭までまっすぐ通っています。郷士の身分は、武士と町人の中間的存在なので、屋敷も両方の特徴を兼ね備えています。江戸時代後期の郷士屋敷の特徴をよく残しており、また新選組との縁も深いので京都市の有形文化財に指定されています。 図:母屋(主屋)平面図 赤線が見学ルート  写真:長屋門 「三つ木瓜」の紋が見える (1月16日撮影)  写真:母屋(主屋) 本玄関。一段低い板張り「式台」がある。(2月14日撮影)  (内容再考版。原文は非公開日記に移動済み。) ------------------------------------------------------------------- よろしかったらぽちっとお願いします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[常駐ガイド] カテゴリの最新記事

|

|