|

|

|

カテゴリ:読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

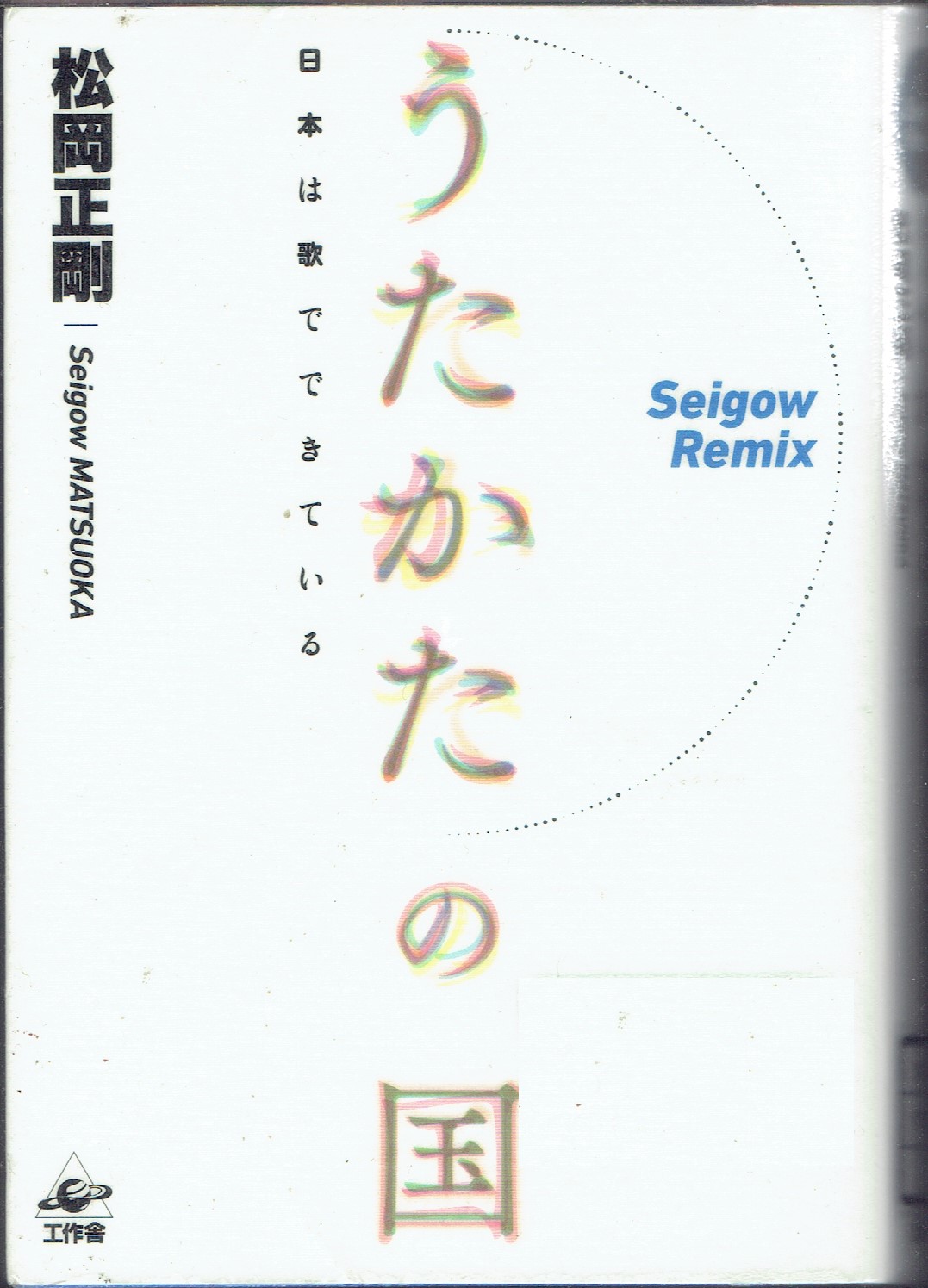

今回の読書案内は、久しぶりに読んだ、あの松岡正剛の工作舎本です。 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)ですね。上の表紙をご覧になればわかりますが、本書の著者、書き手は松岡正剛となっているのですが、本の作りがいかにも工作舎です。奥付に出てきますが、米山拓也と米澤敬という二人の編集者による松岡正剛の発言、あるいは記述のコラージュ本なのです。で、この案内を読んでいただいているみなさんは コラージュ本て?となるわけですが、ようするに、松岡正剛という表現者が、過去、数十年に、 十数年ではなく数十年! に渡って、たとえばネット上であれば「千夜千冊」であるとか、書籍であるなら、たとえば「花鳥風月の科学」(中公文庫)、「フラジャイル 弱さからの出発」(ちくま学芸文庫)として書籍化されてきた表現全体を対象に、特定のテーマによって、再び、貼り合わせることによって、新たな発見、あるいは、 ああ、そうだったのか!という面白さの再構築をもくろんだ本で、これが見事に炸裂しているのです。 で、本書のテーマは「うたかた」です。うたかたというのは,一つの言葉ととして読めば「泡・あわ」ですが、「歌方」と読めば、うたの移り変わり、詩的意識の変遷ということでもあるわけで、「うたかたの国」と、後ろに「国」が付けば、特定の地域、まあ、日本ですが、その国における「うた」の来歴について、松岡正剛が何を語って来たのか、あるいは、語ろうとしてきたのかを、一冊、一冊、一場、一場では、平面的発言でしかなかった言説を、 いかに立体化するか! という意図によって、まあ、松岡正剛用語的に言えば「再編集」されているわけですが、かなりいまくいっていいますね。 と、冒頭37ページ、万葉から、新古今に至る「うたの苗床」と題した章が、まあ、こういう調子で編集され始めて、そこから、360ページ後、393ページには という一句が、突如引用され、 耕衣は老いてからだんだん凄まじい。そういう老人力というものは昔から数多いけれど、ぼくが接した範囲でも老人になって何でもないようなのはもともと何でもなかったわけで、たとえば野尻抱影、湯川秀樹、白川静、白井晟一、大岡昇平、野間宏・・・・みんな凄かった。なんというのか、みんな深々とした妖気のようなものを放っていた。正統の妖気である。 と、まあ、こんなふうにコラージュされているのですが、ボクは、耕衣の句を口ずさみながら、本歌取りの章で引用されていた「歌が歌を求めて漂泊する」という断片にもどったりするわけです。 なんとなく、思いついた例を引きましたが、本書全体が、松岡ファンであれば、どこかで読んだ一言、一行が、 よくぞまあ! というしかないような取り合わせで編集され、 松岡理解の新しい地平! が開けている印象ですね。 なにはともあれ、ファンの方にはおススメですね。一応、下に目次を貼っておきますが、要するにこの国の「詩意識」の変遷を、万葉以前から、現代詩に到るまで、松岡発言でたどってみせた本です。彼を追いかけてきた人には、格好のRemix、まあ、音楽なら再演でしょうが、ボクには 松岡正剛の読み直し始まりの一冊!になりそうですね(笑)。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.06.24 01:05:26

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事

|