|

|

|

カテゴリ:映画 イタリアの監督

ルキノ・ビスコンティ「異邦人」シネ・リーブル神戸

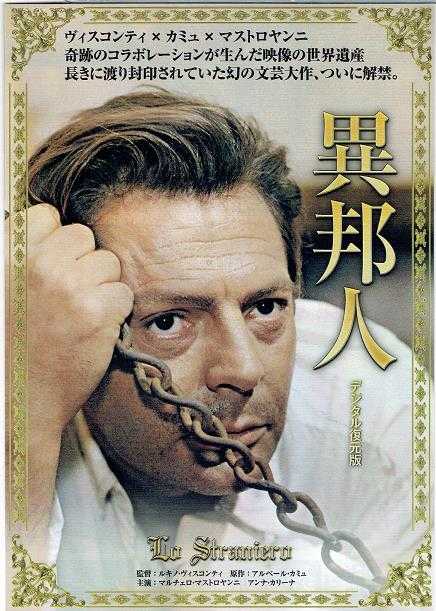

実際に、封切りで見たのは「家族の肖像」と「イノセント」だけで、あとは、名画座巡りで見ました。 見!見た! と口ではいいながら、話の筋を覚えているわけでもありませんから、どうしようもないのですが、バート・ランカスターとかヘルムート・バーガーとか、アラン・ドロン、クラウディア・カルディナーレとかいう名前も顔も浮かんで来ますから、やっぱり見たのでしょうね。 で、シネ・リーブルのチラシ台でこのチラシを見つけて、これは見ていないと確信できたのですから、見ないわけにはいきません。だいたい、アルベール・カミュの「異邦人」が映画になっていることすら知りませんでした。そう、今回、見たのは「異邦人」です。 予審判事が弁護人の必要をムルソーに訊くところから始まりました。ムルソーは「事件の原因は一言で説明できる」とうそぶき、弁護人の必要性を否定します。 そこからムルソーによって引き起こされた、あの、あまりにも有名な「太陽がまぶしかったから」起こった殺人事件の回想シーンが始まります。 母の死と葬儀。行きずりの女性との偶然の出会いと奔放な性的関係。かさぶただらけの老犬を失う老人の悲哀。そして、衝動的に起こる殺人。 ここまで、見ていて、監督が何を描きたいのかよくわかりませんでした。一応、原作は知っているわけで、確かにムルソーの生活をなぞってはいるのですが、ある種の困惑の気分でした。 で、後半に入り、裁判のシーンのあと、死刑を宣告されたムルソーと彼のもとにやってくる司祭の会話のシーンを聞きながら、ようやくドキッとしました。 ムルソーと恋人や友人たちとの、延々と繰り返される「行きがかり上の」理由しかない日常に、どうすれば「輪郭」を与えられるのか、そう考えたビスコンティは「内省」の判断基準そのものを持たない「人間」を「神の罪人」として問い詰めながら、結局、どこまで行っても「行きがかり上」でしかないことを、「人間の普遍性」として「観客」に突きつけているかのようです。 司祭との対話の不可能性がクローズアップされる結末は、いかにもキリスト教の宗教文化の中での「内省」の在り方を示唆していて興味深いのですが、ぼくが「リアル」を感じていたのは別のことでした。 ここまで、映画を観てきて「何をやっているんだ?!」と感じていたムルソーや、その友達たちの社会の描写が、あの頃の自分自身の生活を描いていることジワジワと思い出していたのでした。 カミュの「異邦人」を読んでいたあの頃、「デラシネ」とか「モラトリアム」とかいう言葉がはやっていました。当事者であったはずのぼくは、その言葉のニュアンスに「肯定的」になったことはありません。しかし、否応なく「自分たち」のことをさしていることは否定できませんでした。 1970年代に20代で、学生生活を送っていたぼく自身の「無軌道」で「無責任」な「あてのない生活」は、「デラシネ」、根無し草であり、「モラトリアム」、執行猶予そのものでした。ちょっと大げさかもしれませんが、偶然、「人を殺さなかった」に過ぎない生活だったのかもしれません。そんなふうに、カミュの「異邦人」は、あのころ、リアルでした。おもしろいことに、67歳になった今、目の前の映画の中のムルソーもリアルでした。まあ、マストロヤンニが、結構おっさんなところに、ふーん?という感じを持っただけです。40年たっても根無し草のたよりなさは、なかなか消えるものではないようです。  ところで、この映画が突き付けてくる、 ところで、この映画が突き付けてくる、「殺人の罪を罪として理解する」 ということは、当たり前のようですが、実はかなり難しい問題なのだと思います。 「なぜ人を殺してはいけないのですか?」 という子供の問いを巡って、NHKだったかで大騒ぎになったことがありましたが、まあ、ぼくが知らないだけかもしれませんが、誰からも確たる解答がなされた様子がなかったのではなかったでしょうか。そのうえ、話題にしている「大人」たちが「解答」を知っているから驚いていたのかどうか、かなり疑わしいというのが、ぼくの印象でした。 そういえば、機会があって、現代の女子大生たちに、その質問をしたことがありますが「法律で決まっているから」という答えが大半でした。 考えたこともないし、考えたとしても「解答」のない問題は「形式化」されていく典型のような答えですが、「大人」とか「社会人」であることの自覚を支えるのは「罪と罰」の共同幻想に馴致することだとでも言わんばかりの、まじめな女子学生たちの答えを聞きながらポカンとしながら考えこみました。 ひょっとしたら、ムルソーが「わからない」ことを凝視しながら「死」を選んだ「問い」は、あれから40年、誰もまともに答えないまま放置されているのではないでしょうか。 ビスコンティがマストロヤンニにスクリーンのこっち側を凝視させたことで、そこにあることを突き付けた「空虚な闇」は、ぼくには、相変わらずリアルでしたね。 さすがビスコンティですね。拍手! 監督 ルキノ・ビスコンティ 製作 ディノ・デ・ラウレンティス 原作 アルベール・カミュ 脚本 スーゾ・チェッキ・ダミーコ エマニュエル・ロブレ ジョルジュ・コンション 撮影 ジュゼッペ・ロトゥンノ 音楽 ピエロ・ピッチオーニ キャスト マルチェロ・マストロヤンニ(ムルソー) アンナ・カリーナ(マリー:恋人) ベルナール・ブリエ(弁護人) ブルーノ・クレメルブ(司祭) ジョルジュ・ジェレ(レイモン:隣人) 1968年・104分・G・イタリア・フランス合作 原題「Lo straniero」 日本初公開:1968年9月21日 2021・06・14-no54シネ・リーブル神戸no104    お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[映画 イタリアの監督] カテゴリの最新記事

|